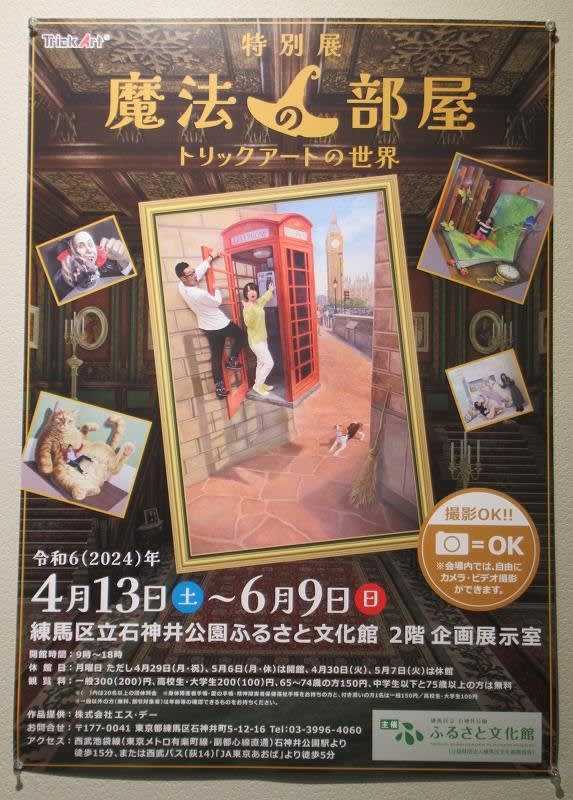

石神井公園ふるさと文化館での観覧と昼食を終えて、すぐ西側の井草通りを横断して三

宝寺池の東側へ。

池の近くにはスイカズラが咲き、池の東岸のカキツバタも咲き残る。

池の東岸近くでは、スイレンがたくさん咲き出していた。

池と北側の水辺観察園の間の、新緑豊富な緑陰の遊歩道を西進する。

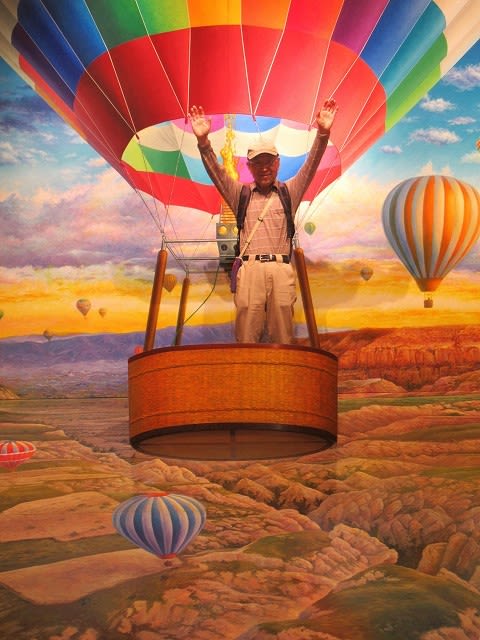

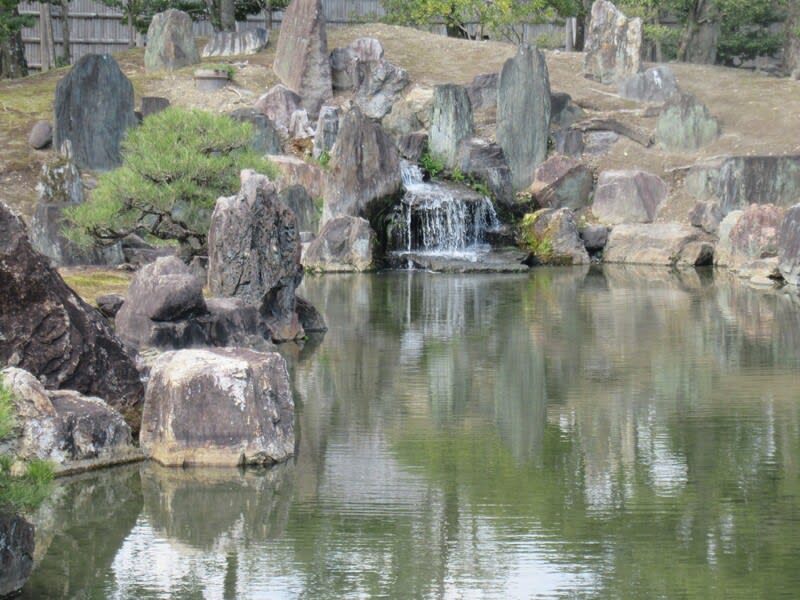

中の島の北岸の眺め

カワウとカルガモだろうか。

中の島の北西岸の木の上には、サギの巣があるよう。

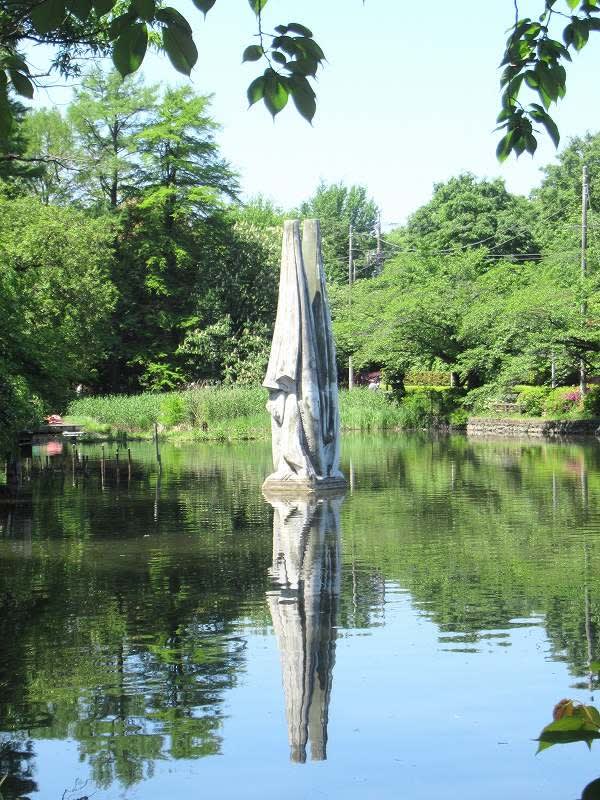

西北端近くまで進むと、対岸に厳島神社が望まれる。

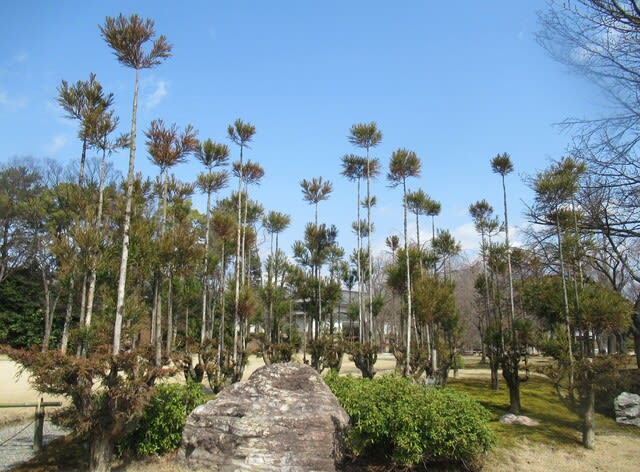

三宝寺池の西北端付近から階段を上がり、「石神井松の風文化公園」の南西門へ。

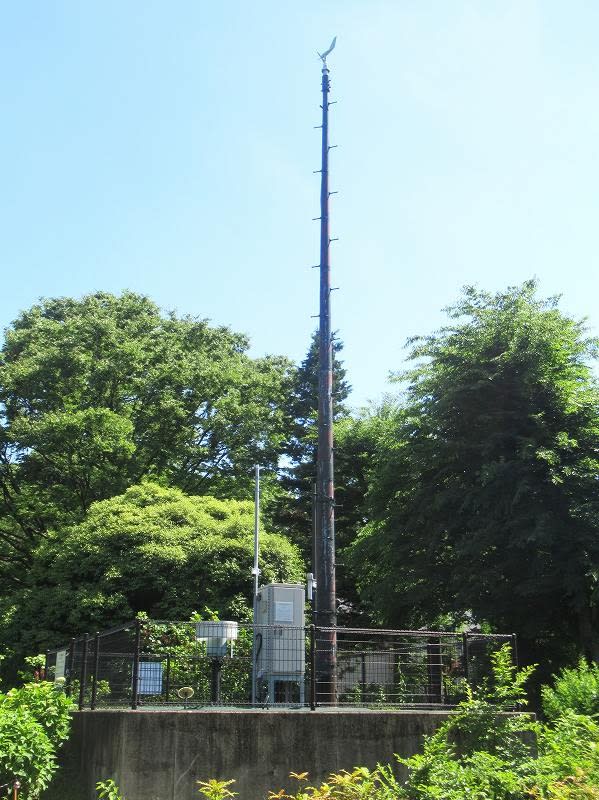

門を入り左手の園路を少し進むと気象庁のアメダス練馬観測所があり、気温など5種類

の観測をしているという。

最近の都内の夏の気温は、ここ練馬の観測値がいつも高温であることが知られている。

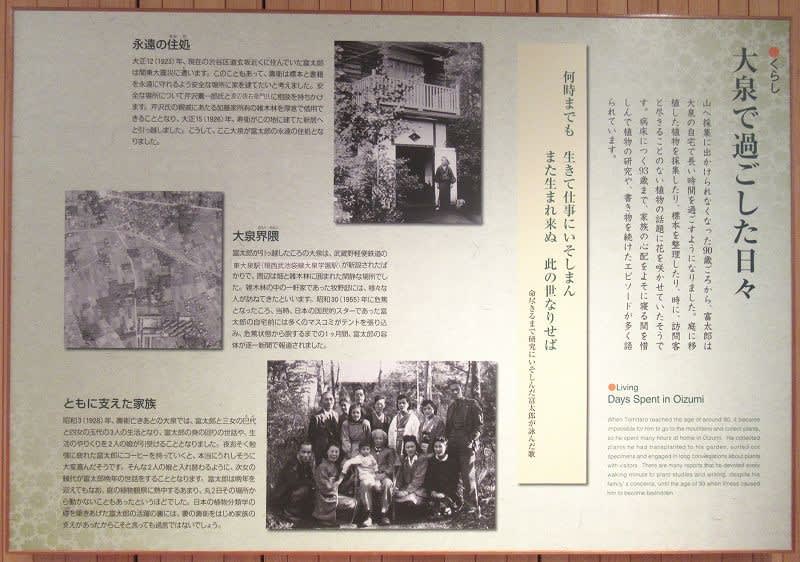

公園の東側には、午前中観覧した「石神井公園ふるさと文化館」の分館があり、西北側

の広い芝生のエリアは野球などに使われる多目的広場。

ふるさと文化館の分館の入口前を通過し、テニスコートの西側を北進して北側出口から

公園を出た。

北側の石神井郵便局横に回り、局前を走る都道8号・富士街道を西へ。

次のT字路を北に入って石神井台三丁目の住宅地を北北西へと進む。

途中に残る畑には、ジャガイモの花が咲いていた。

さらに進むと緑に囲まれた「東大泉つばき緑地」が。

3回ほど左右折をして西へ、東京学芸大の大泉寮や附属大泉小などの前を過ぎる。

西武池袋線 大泉学園駅前から南へ伸びるバス通りを横断し、すぐ先の練馬区立「牧野記

念庭園」前へ。

昨年の今頃は、ここに住んでおられた牧野富太郎博士がモデルのNHK総合TVの朝の

ドラマ「らんまん」を放映中で、来園者も多かっはず。

その後も来館者は増えているようで、今日も10数人は来ている感じ。14時10分過

ぎに入園した(入場無料)。

私の来園は3~4回目だろうか、以前は有料だったような気もするが・・

門を入り、右手の管理棟でリーフレットなどをもらう。

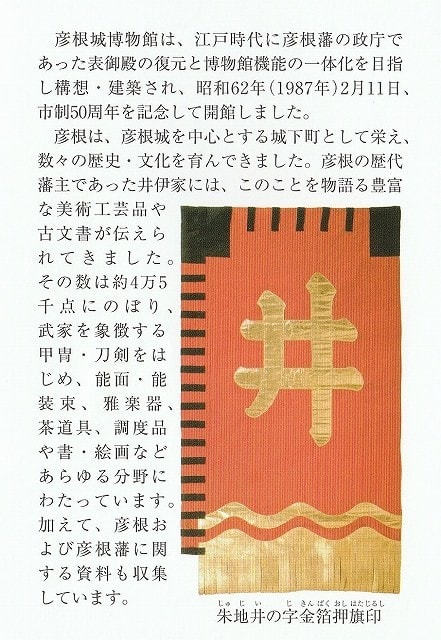

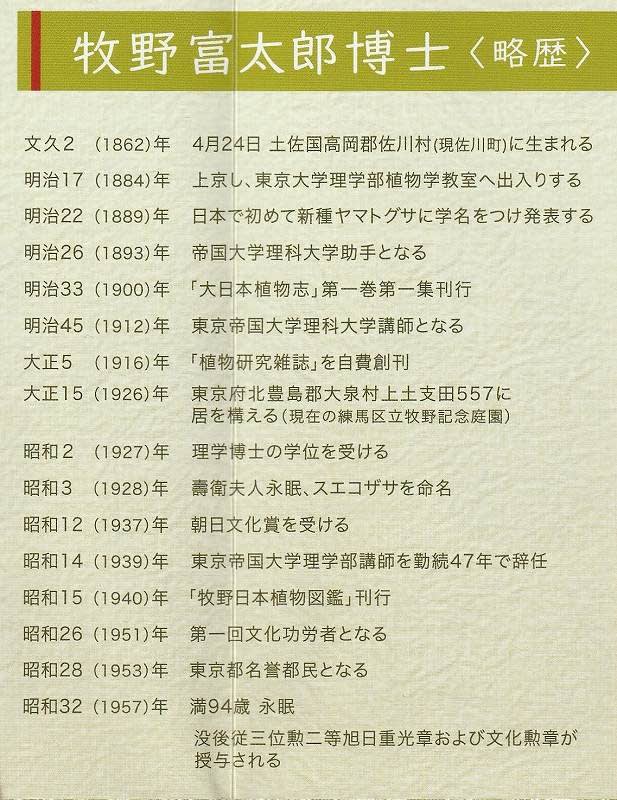

リーフレットによる、牧野記念庭園の説明と牧野富太郎博士の略歴

最初は左手の園内南側へ回ると、「御案内」パネルや記念撮影用らしい牧野博士の等身大

パネルが。

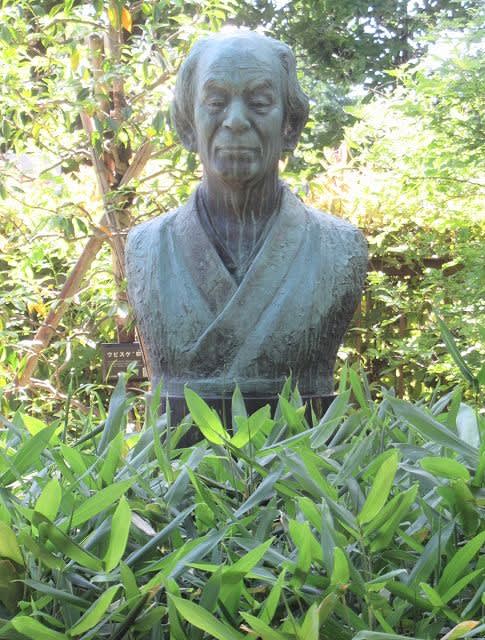

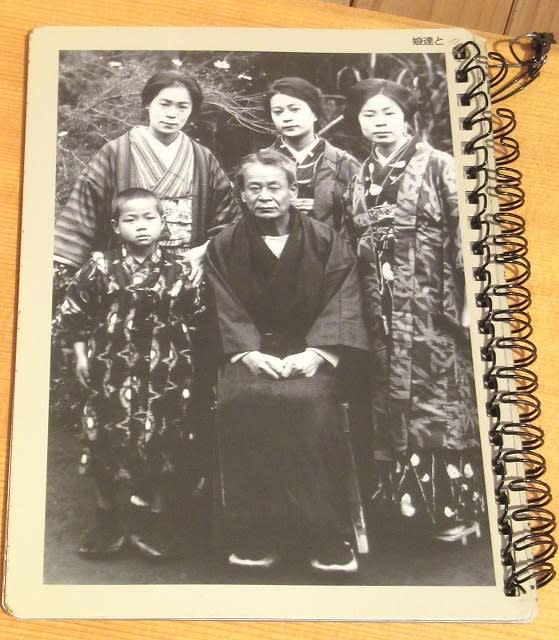

その先に、スエコザサに囲まれた博士の妻、壽衛(すえ)夫人の胸像がある。

園路を西側から中央部へ、突き当りの記念館に向かい両側の豊富な草木を見ながら進む。

ヒメナべワリ

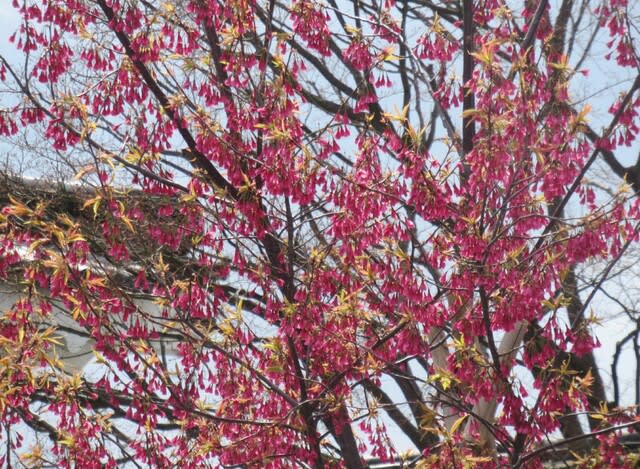

ニシキマンサク

ベニガク(アジサイ科)

「ねりまの銘木」に選定されている、ヘラノキ(高さ13m、幹の太さ1.9m)

ヤブレガサ

これも「ねりまの名木」のセンダイヤザクラ(高さ8m、幹の太さ1.4m)

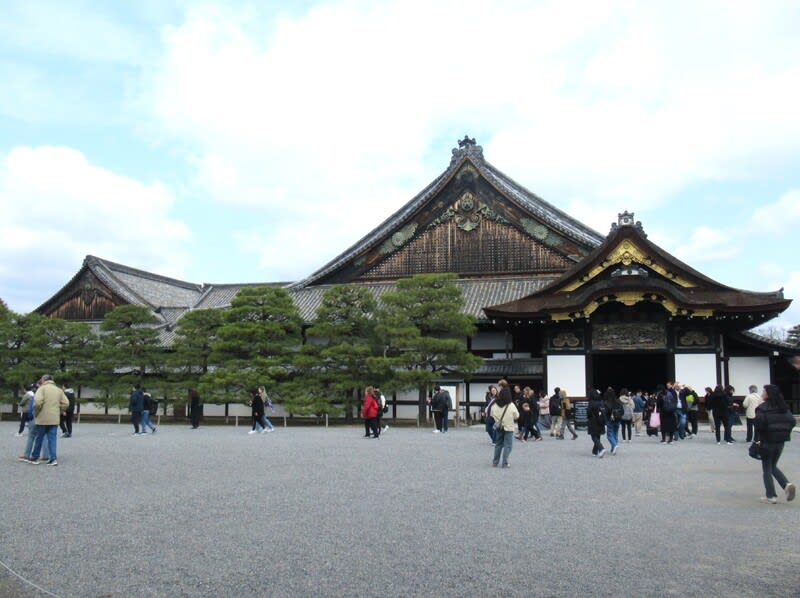

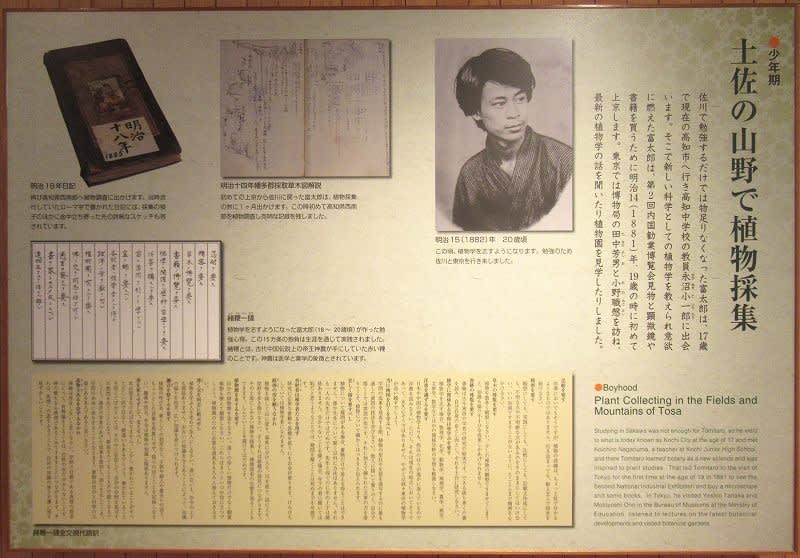

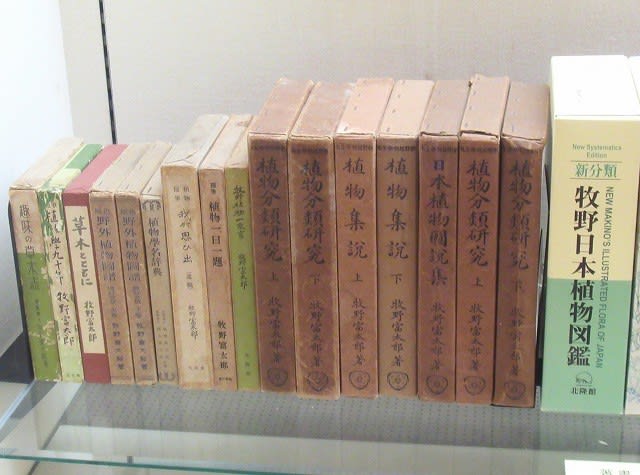

北側の記念館際まで進み、中を観覧することに。最初は手前の常設展示室へ。

以前は記念館内は撮影禁止だったような気がするが、今日は企画展示の一部を除き撮影可

能なので、適宜紹介する。

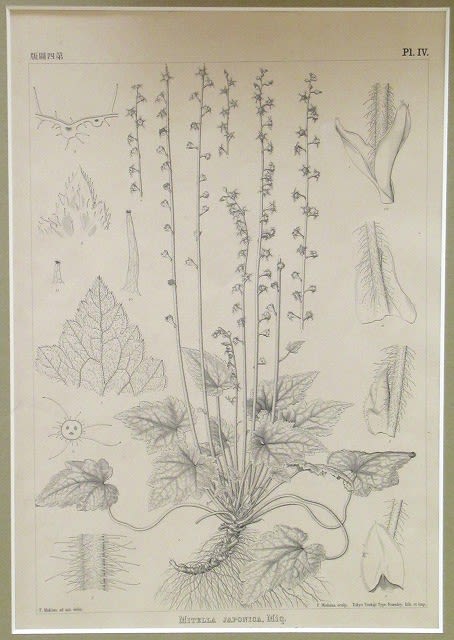

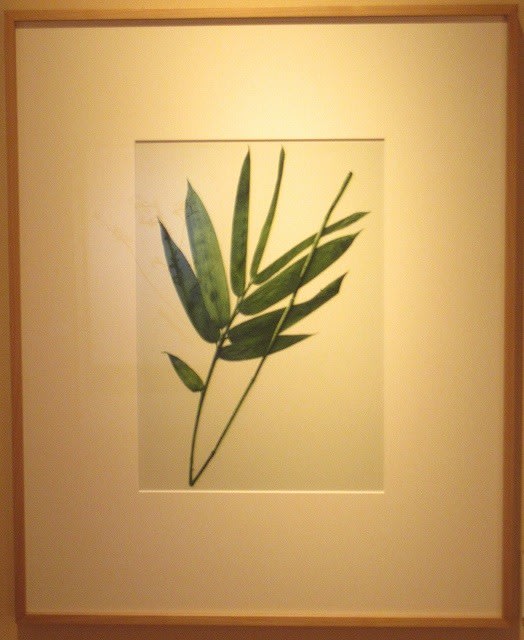

ホテイラン

チャルメルソウ

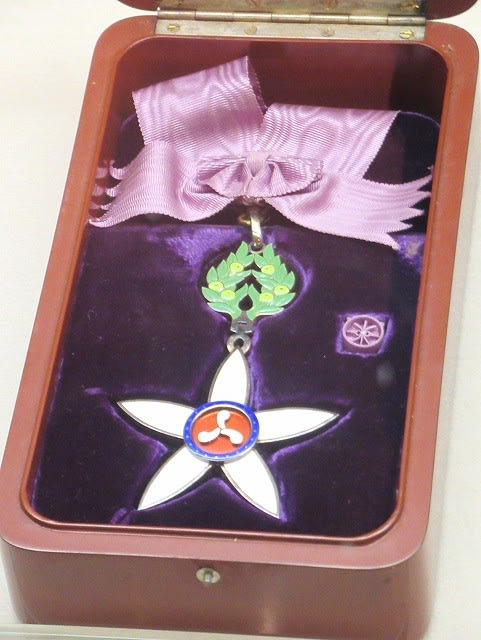

文化勲章(左)と勲二等旭日重光章(右) 、牧野富太郎博士が1957(昭和32)年

1月18日に亡くなられてから授与されたという。

私は、当時の石神井公園駅近くでの勤務先で、牧野博士死亡のことを知った記憶がある。

常設展示室の観覧後、左手の企画展示室へ。両室の間の壁面に飾られた植物の飾り

ヤマブキ(バラ科)

キキョウ(キキョウ科)

バイカイカリソウ(メギ科)

スエコザサ(イネ科)

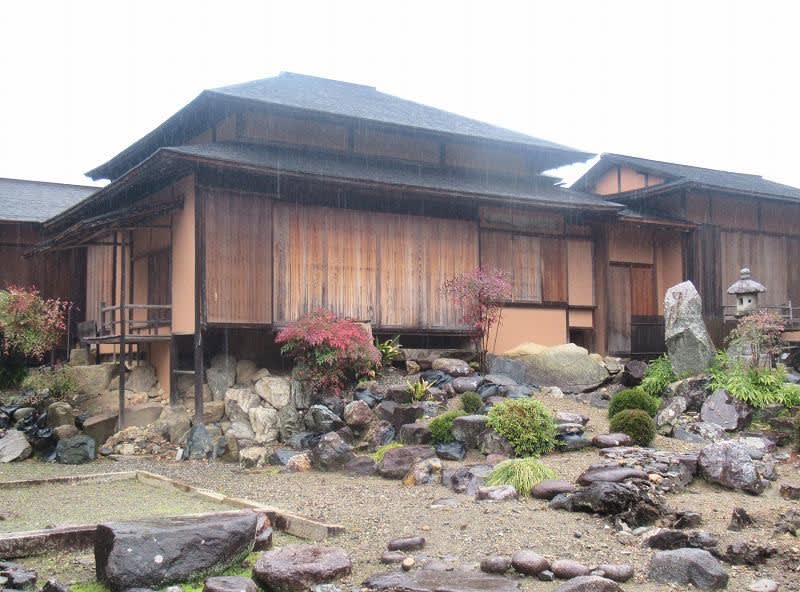

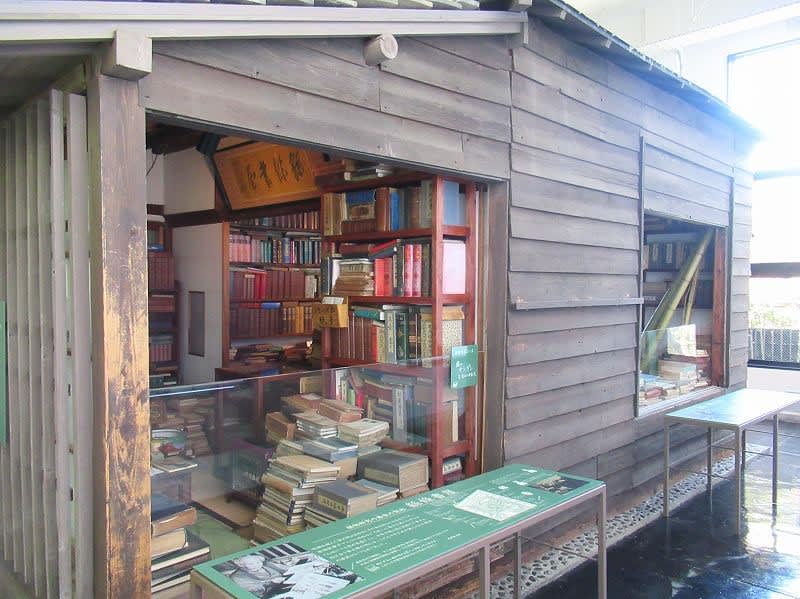

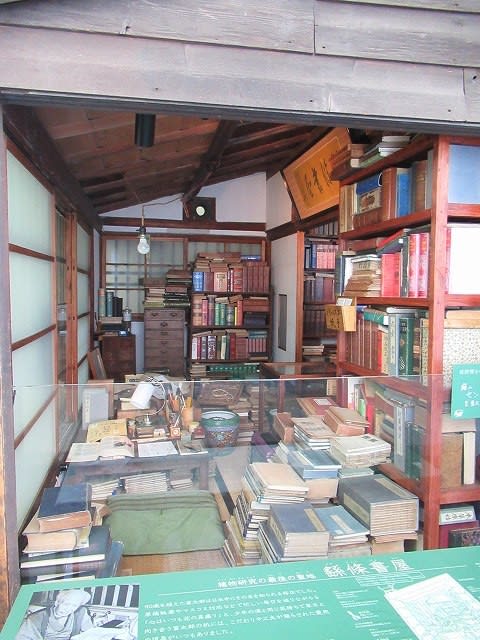

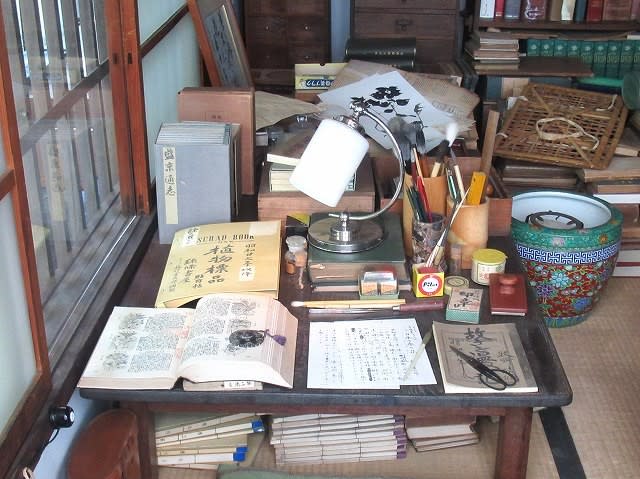

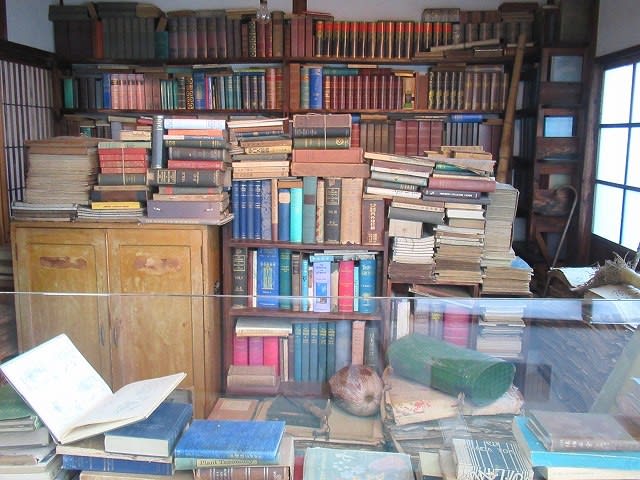

企画展示の観覧を終えて記念館を出て、東北側の「鞘堂」と呼ぶ覆い屋の中に保存され

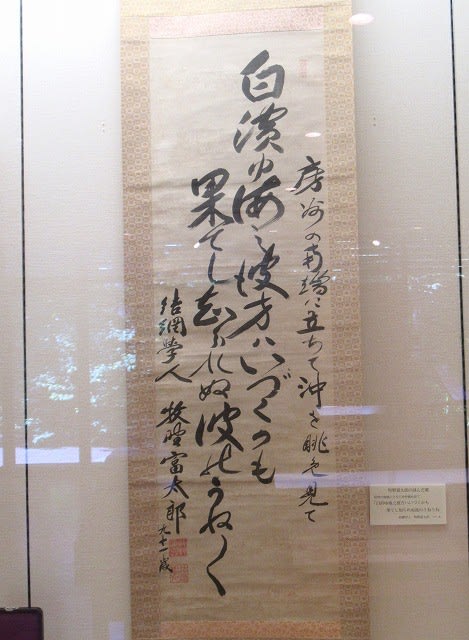

ている「書屋展示室」に回り、牧野博士の書斎と書庫の一部の様子を見る。

博士は晩年、庭で植物の観察を行い、この書斎で著書の執筆や植物の描画などに勤しん

だという。

書屋展示室の入口近く、壁面に掲示の「壽衛の想い描いた植物園」の絵

書屋展示室前を回って右手(北側)の出口から出た。西側の小さな庭に咲く花など。

これで園内の観覧を終え、東側園路沿いの植物も見ながら南へと出口に向かう。

出口際の大きなセンダンは、細かな花がたくさん咲いていた。

15時05分に牧野記念庭園を後にする。

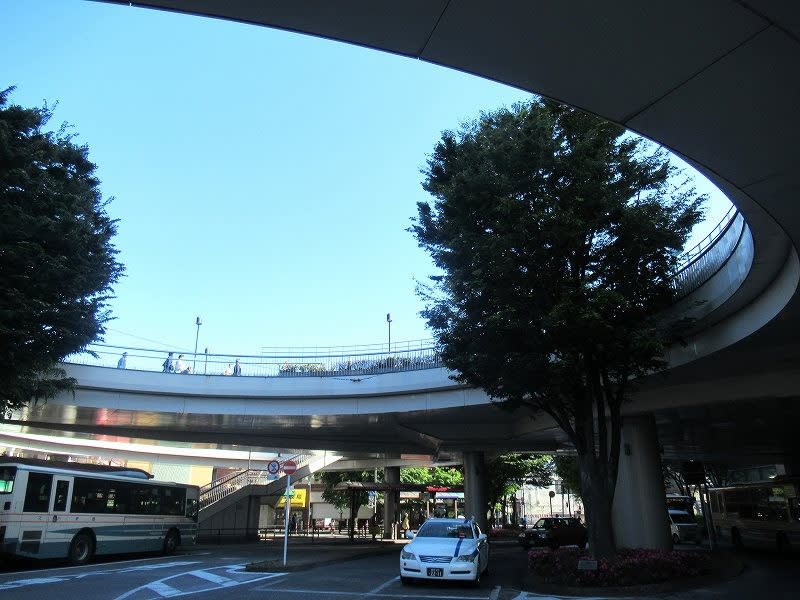

バス通りに出て左折して北へ、駅前のマンションらしい高層ビル方面に向かって進む。

南口のロータリー際を進み、西武池袋線の大泉学園駅に15時30分に着いた。

15時33分発 所沢行下り電車に乗り、帰路でスーパーに寄ったりして16時25分に

帰宅した。

(天気 曇後晴、距離 6㎞、地図 「練馬区ガイドマップ」(ねりま観光センター発行)、

歩行地 練馬区、歩数 12,400)

にほんブログ村