趣味で蒐集した「きっぷ」を見て考えたこと、とか…

JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

古紙蒐集雑記帖

箱根登山鉄道 鋼索線車内券 小児用券

前回エントリーで箱根登山鉄道鋼索線(箱根登山ケーブルカー)の大人用車内券を御紹介いたしましたが、同線には小児用券もございました。

大人用券と同時に購入した小児用券です。白色無地紋の千切り式軟券ですが、大人用と様式は同一ではありますが、ロットは一世代前のもののようで、紙質が若干茶色く、厚みも薄いようです。

再掲いたしますが、大人用券です。紙質や活字が異なっていることが分かります。

裏面です。大人券同様に券番しかありませんが、券番の活字は大人用のものとかなり異なります。

再掲いたしますが、大人用券の裏面です。

箱根登山鉄道は、2024(令和6)年4月付けで同社を存続会社として小田急箱根ホールディングス・箱根登山鉄道・箱根観光船・箱根施設開発の4社を合併し、社名を「小田急箱根」に変更しています。株主は小田急電鉄で、同社の100%子会社になります。合併後のおもな事業は鉄道業・鋼索業・索道業・船舶業・不動産業および温泉・遊園地業になり、箱根登山バスは小田急箱根の100%子会社として存続しています。

小田急箱根ホールディングスは(旧)箱根登山鉄道の名称で設立されましたが、2004(平成16)年に同社の持株会社制への移行に伴って社名が変更され、同社の子会社として設立された(新)箱根登山鉄道が鉄道事業を引き継いでいました。

今回、社名が小田急箱根に変更されたことで、「箱根登山鉄道」の名称は法人名としては無くなったことになります。

箱根登山鉄道 鋼索線車内券

日付がありませんが、平成10年代に箱根登山鉄道鋼索線(箱根登山ケーブルカー。現・小田急箱根鋼索線)の車内で発行された80円区間用車内券です。

白色無地紋の千切り軟券で、発駅を概算鋏で穴開けして発行します。発行日の欄はありません。

箱根登山鉄道鋼索線は、下から箱根登山電車の強羅駅を起点として、公園下駅・公園上駅・中強羅駅・上強羅駅・早雲山駅と、日本の鋼索線のなかでも駅数が6駅あり、中間駅の駅数が多いのが特徴の路線です。単線2編成交走式で、現在では各2両編成の車両が運転され、輸送力の大きさも特徴です。

御紹介の券が発行された時は車両が更新される前で、まだ1両編成の車両になっておりました。

この券は乗務員が持っており、強羅駅と早雲山駅は有人駅ですが、途中駅はすべて無人駅であることから、途中駅から乗車した旅客に対して発売されます。

裏面です。券番が印刷されています。

JR北海道 豊幌駅発行 野幌駅ゆき片道乗車券

1998(平成10)年10月に、JR北海道函館本線の豊幌駅で発行された、野幌駅ゆきの片道乗車券です。

灰色JR北地紋の補充片道乗車券(補片)で発行されています。

一般的に、補片は券に直接記入し、左側にある報告片にも記入して切り離すという発券方法が採られていますが、御紹介の券はJR北海道の補片末期の様式で、ノーカーボン複写式になっており、複写された片を旅客に交付する方法で発券されます。

そのため、券紙の周囲はノーカーボン紙特有の圧力による擦れでできた黒い汚れができています。

同様の方式として、鹿児島県と熊本県を結ぶ、肥薩おれんじ鉄道でも、複写式の補片が使用されています。

記入したところをよく見ますと、ノーカーボンで複写されたことがよく分かります。

裏面です。裏面には従前の様式同様、ご案内文が印刷されています。

JRでは現在、乗車券用の特別補充券としては出札・改札用特別補充券のみになっており、補片および補往については設備廃止されています。

東京急行電鉄 玉川線乗換券 ~その1

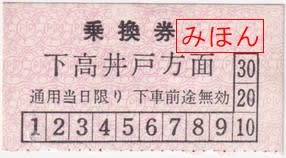

発行時期は不明ですが、東京急行電鉄(現・東急電鉄)玉川線の車内で発行された乗換券です。

桃色PJRてつどう地紋の千切り軟券になっていて、発行時に概算鋏で日付を入れるようになっています。

乗換券は玉川線本線の電車から、三軒茶屋駅で下高井戸線(現・世田谷線)の電車に乗換える際に発行されたもので、最終下車駅で乗務員に渡すようになっています。

これは、同線が均一乗切り制になっていることから、乗換えた電車での運賃収受を行わないためのもので、全国各地の路面電車でも同様の例が数多くあります。

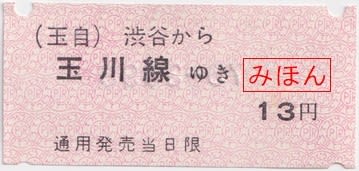

東京急行電鉄 (玉)渋谷駅発行 玉川線ゆき 13円券

桃色JPRてつどう地紋のB型券で、単能ロール式の自動券売機で発券されたものになります。

券売機で発券されたということで、発駅の表記が(玉自)となっており、「玉川線出札口の自動券売機」ということを示しているものと思われます。

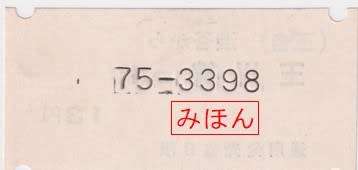

裏面です。券番のみになっています。

券番は6ケタの数字になっていますが、前2ケタがロール紙の付番で、ハイフンから4ケタが券番になります。

ロール式券売機は硬券を予め入れておいた硬券式に替わるもので、予め印刷しておいた券紙を、発売都度切断して発売する様式の券売機です。

券の四隅にあります穴が、券紙を送るトラクターフィーダーと呼ばれる歯車を填めるスプロケットホールと呼ばれるもので、歯車の回転により、等分の券紙を都度送れるようになっています。

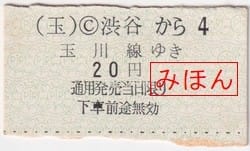

東京急行電鉄 (玉)渋谷駅発行 玉川線ゆき 20円券

頂き物ですが、東京急行電鉄(現・東急電鉄)の玉川線渋谷駅で発行された、玉川線ゆき片道乗車券(20円)です。

緑色PJRてつどう地紋の千切り式半硬券で、井口印刷で調製されたものと思われます。

軌道線である玉川線は地方鉄道である砧線を除く全線が乗切り運賃制になっていたため、「玉川線ゆき20円」という独特な表現の乗車券になっていました。

発売時に券を千切って発行していましたが、日付は入れていなかったようです。

同線は大部分が廃線になり、現在、三軒茶屋駅~下高井戸駅間の本線がら枝分かれした支線区間の下高井戸線の部分が世田谷線として存続しています。

玉川線渋谷駅は現在の渋谷マークシティのあるあたりにあり、東横線の駅とは場所が分かれていて別管理されていたことから、東横線の「(東横)渋谷駅」と区別できるよう「(玉)渋谷駅」とされていたようです。

この区別の方法は同線が廃線になり、替わって新玉川線が開業してからも、「(新)渋谷駅」とされて残り、新玉川線が田園都市線になってからも、「(田都)渋谷駅」という表記になっていました。

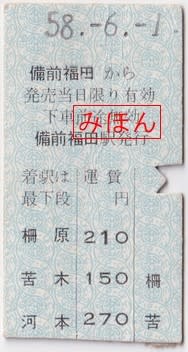

同和鉱業片上鉄道 備前福田駅発行 河本駅ゆき片道乗車券

1983(昭和58)年6月に同和鉱業片上鉄道の備前福田駅で発行された、河本駅ゆきの片道乗車券です。

水色同和鉱業片上鉄道自社地紋のD型準常備式大人専用券になっています。

一見普通の準常備乗車券に見えますが、柵原駅の210円の欄の下に苦木駅ゆきの150円があり、その下に河本駅ゆきの270円があります。

本来であれば柵原方面である柵原駅と、片上駅方面である苦木駅・河本駅を1枚の券に纏めたのがいけなかったのかと思いますが、準常備式で下段に行くときに運賃が安くなることはあり得ないので、どのような経緯でこのようになってしまったか疑問です。

これでは、苦木駅までの150円を購入し、自分で図画鋏で苦木駅のところを切断してしまえば柵原駅ゆきの乗車券になり、60円安く乗車することができるようになってしまいます。

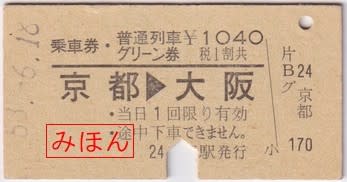

京都駅発行 大阪駅ゆき 普通乗車券・普通列車グリーン券 一葉券

いままで数回にわたって、東京印刷場で調整されておりました普通乗車券と普通列車(用)グリーン券の一葉券を御紹介いたしてまいりました。この様式は、普通列車のグリーン車の需要が多く、また運転されている列車の本数が格段に多いという東京近郊区間特有の事情によって登場したもので、東京印刷場で調製されたものが一般的に知られていました。

かつて、東京近郊区間同様、大阪近郊区間においても東海道本線で運転されている普通列車にグリーン車が連結されていた時期がありましたが、大阪近郊区間では東京近郊区間ほどグリーン車の需要は多くは無かったようで、殆どの場合、乗車券とグリーン券の2枚は別々に発券されていました。しかし、ごく希に普通乗車券・普通列車グリーン券の一葉券も存在していました。

1978(昭和53)年6月に東海道本線の京都駅で発行された、大阪駅ゆきの普通乗車券・普通列車グリーン券の一葉券です。

若草色国鉄地紋のA型大人・小児用券で、大阪印刷場で調製されたものです。

東京印刷場で調製された券を再掲いたします。印刷場が異なるため、雰囲気はかなり変わっていますが、基本的なレイアウトは東京印刷場のものと同一です。

京都駅の一葉券はかなり特殊なもののようで、管理人は他に、近郊近郊区間用の普通乗車券と普通列車グリーン券の一葉券は見たことがありません。

尤も、大阪近郊区間では平行する私鉄線である阪急電鉄・京阪電鉄・阪神電鉄などと競合して旅客を奪い合っているという地域的な事情が戦前からあり、私鉄各社が運賃だけで乗車できるデラックスな設備の速達列車を運転させているのに対し、国鉄の運賃にグリーン料金をプラスする普通列車のグリーン車はニーズと合致しているとは言えませんでした。

また、1974(昭和49)年の運賃改定によってグリーン料金の値上げと料金区分の簡素化、大人・小児料金が同一になったことにより普通列車のグリーン料金は割高になり、次第に大阪近郊区間の普通列車のグリーン車では空席が目立つようになったことから、1980(昭和55)年に新快速に転換クロスシートを備えた117系電車が登場したタイミングで廃止され、以後、大阪近郊区間の路線では、普通列車グリーン車を連結した定期列車は運転されていません。

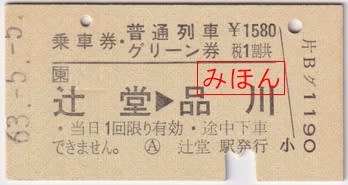

JR東日本 辻堂駅発行 品川駅ゆき 普通乗車券・普通列車グリーン券 一葉券

いままで数回に亘り、国鉄東京印刷場管内で使用されておりました普通乗車券と普通列車グリーン券の一葉券を御紹介いたしてまいりました。

前回エントリーでも申し上げました通り、国鉄末期に登場した一葉券は、地紋等を変更しながらJR化後も使用されていましたので、御紹介いたしたいと思います。

1988(昭和63)年5月に、東海道本線の辻堂駅で発行された、品川駅ゆきの普通乗車券・普通列車グリーン券の一葉券です。

若草色JRE地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

前回エントリーで御紹介いたしました、国鉄末期の様式を再掲いたします。

JR化後の券と比較いたしますと、地紋が変更さらえたことと、若干ですが乗車区間の表記が下に下がり、空いたスペースのところに「ロ東」の符号が追加されているのが分かります。その分、下の部分が詰まったような印象を受けます。

JRになった以後も辻堂駅など、需要があるものの、窓口に端末の入っていない駅に設備されていたようですが、管理人は「税1割共」の表記の入っていない券を見たことがありませんので、確かではありませんが、平成に入って通行税が廃止される前には姿を消してしまったのではないかと思います。

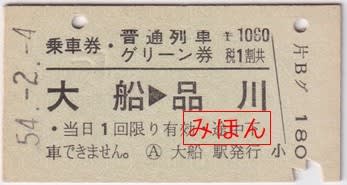

大船駅発行 品川駅ゆき 普通乗車券・普通列車グリーン券 一葉券

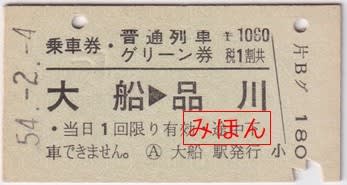

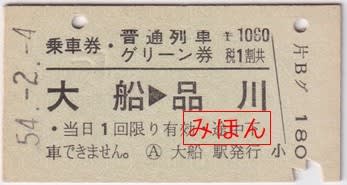

1979(昭和54)年2月に東海道本線の大船駅で発行された、品川駅ゆきの普通乗車券・普通列車グリーン券の一葉券です。

若草色こくてつ地紋のA型大人・小児用券で、東京印刷場で調製されたものです。

この様式は新幹線博多開業以降、料金券の区間については文字を大きくし、矢印(➡)から三角矢印(▶)を使用することになり、それに合わせた形で登場しています。

また、表題は「乗車券・普通列車グリーン券」という形になり、一葉券登場当初のレイアウトにもどりましたが、このときから「普通列車用グリーン券」から「普通列車グリーン券」に名称が変更され、さらに右側に少し余白を作り、余白部分に発売額の表記がなされることになりました。

表題部分を比べてみました。上段が初代の表題で、下段が今回御紹介のものになります。初代の方が「乗車券」の文字が大きいですが、「普通列車」の文字は同じ大きさで、「グリーン券」の文字も大きさは同一ですが、字間が詰められています。

その他、乗車区間の表記については明らかに異なるところですが、「発売当日限り有効 下車前途無効」と表記されていた文言は「・当日1回限り有効 途中下車できません。」という表現に変更されています。

この様式は国鉄が民営化された以降もJR東日本の東京乗車券管理センター(旧・東京印刷場)に継承され、「ロ東」符号の追記や若草色JRE地紋への変更が行われましたが、基本的なレイアウトは硬券末期まで使用されています。

| « 前ページ |