いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

#2021-10-20 17:09:01に記事にしましたが、その後「持統天皇は存在しない!女帝はすべてフェイク」という重要な事実がわかったので(注3)に補足しました。記紀は勝者藤原氏の歴史書であって、天皇の歴史書ではないのです。これは2世紀末から3世紀後半の考古学の成果から判明したのです。多くの方は天皇の歴史書だから基本的に正しいとして事実に合うように解釈するのですが、いくら努力しても事実ではないので謎ばかり残るのです。込み入った話で恐縮ですが、よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

#日本神話の正体についてはすでに記事にしていますが、ほとんど知られていない驚くべき内容だと思います。初めての方には刺激が強すぎて、嫌悪感さえ抱かれかねないものだったと思いますので、どうしてこんな話になってしまったのかご理解いただくために、ここでもう少し説明したいと思います。長いですがお付き合いください。

藤原不比等が藤原氏だけの繁栄を考えて、686年(朱鳥元年)9月の天武天皇崩御から約30年後(720年)に「日本書紀」を完成させたのには、当然その前に不比等が権力を握る期間があったのです。

皇位を皇后鵜野讃良(うののさらら、天智天皇皇女、後の持統天皇)の子で皇太子の草壁皇子に継がせるために、『懐風藻』に書かれた内容から考えて、皇太子でないことの方が不思議なほど抜群の人物だった大津皇子を、謀反の罪により朱鳥元年10月2日に自害させたと考えられます。

この事件を企てたのは、謀略に長けた不比等だと考えられます。不比等は天智天皇に重用された藤原鎌足の子です。壬申の乱(672年)で天智天皇の皇太子大友皇子を破って皇位についた天武天皇の治世では表に出てきません。

「日本書紀」によれば689年(持統三年)に31歳で直広肆(ぢきくわうし、官位四十八階の上から十六位、従五位下)判事に起用されたとあり、初めて登場しています。

すでに679年頃、一歳年下で甥の草壁皇子と結婚した阿閇(あへ)皇女(鵜野讃良の異母姉、後の元明天皇)の女官だった県犬養三千代(あがたいぬかい の みちよ)を、時期は不詳ですが、不比等は妻としていたので、三千代が阿閇から聞いた皇后の希望をかなえるために、不比等に相談して、大津皇子の排除を企てたものと考えられます。

しかし、草壁皇子は病弱で、689年4月に27歳の若さで薨御しました。683年に草壁と阿閇に珂瑠(かる)皇子(後の文武天皇)が生まれていたので、鵜野讃良は、幼い孫の珂瑠を即位させるために、不比等と盟約したと考えられています。

まず、皇太子急死による朝廷内の動揺を抑えるためにその二か月後に、天武の治世から編纂事業が続いていた日本史上最初の体系的な法典「飛鳥浄御原令」を制定し、施行しました。律は制定されず、令22巻のみが急きょ発布されました(注1)。

鵜野讃良(持統天皇)は草壁薨御の翌年690年正月元日に即位しましたが(注2)、この時草壁の佩刀「黒作懸佩刀(くろづくりのかきはきのたち)」を不比等に賜ったのは、二人の盟約を象徴するものなのです。この佩刀が天皇即位の時に授受される「神璽の剣鏡」に該当する、その私家版ともいうべきものだったとあります(土橋寛「持統天皇と藤原不比等」中公新書1192,1994,まえがき)。

即位の後、大赦を行い、天武天皇の長男で優秀な人物ですが、宗形徳善娘尼子娘(注3)を母とするため皇位を継げないとされた高市皇子を太政大臣に、多治比島を右大臣に任命し、大規模な人事異動を行っています(wiki「持統天皇」)。恐らく、不比等の事前の画策によるものでしょう。

691年(持統五年)、持統天皇を後ろ盾とする不比等が近江に出かけ、市杵島姫命(原八幡神「卑弥呼」)を祀る和邇(ワニ)氏の社(後の日牟禮八幡宮、近江八幡市)に参拝し、和歌を残しています。歌に因み比牟禮社(ひむれのもり)と改められたとありますから、日食のために殺された卑弥呼の史実を隠すために強権を振るったと考えられます。恐らく、元の社名は日蝕社(ひはえのもり)でしょう。藤原氏の権力維持にとって建国で活躍した先祖を持つ豪族が邪魔ですから、日本建国の史実を隠ぺいする意図がこの辺りからあったと考えられます。

694年8月、藤原宮に遷都します。藤原宮の名は鵜野讃良と不比等のコンビが天智天皇と藤原鎌足のコンビの再来だと宣言したものでしょう(土橋上掲書まえがき)。

697年(文武元年)8月17日(697年9月7日)、持統天皇が譲位して太上天皇となり、15歳の珂瑠が文武天皇として即位しましたが、不比等が「黒作懸佩刀」を天皇に献じています。前年に太政大臣の高市皇子が薨御したので、8月20日に不比等の娘・宮子を入内させ、外戚として権力をふるえるように画策しました。 不比等39歳です。

698年8月、「藤原の姓は不比等をして継がしめ、意美麻呂(おみまろ)らは旧姓(中臣)に復すべし」の詔が発せられました。藤原意美麻呂は不比等の姉を娶り、氏の長者を名乗っていました。

701年(大宝元年) 大宝律令が発せらます。中臣意美麻呂を正五位下に叙せられると、文武朝後半において急速に昇進し、慶雲2年(705年)には従四位上・左大弁に至る。元明朝の和銅元年(708年)には参議を経ずに、正四位下・中納言兼神祇伯に叙任され公卿に列した。天神地祇を祀る最高官職の神祇伯に任じています。(wiki「中臣意美麻呂」)

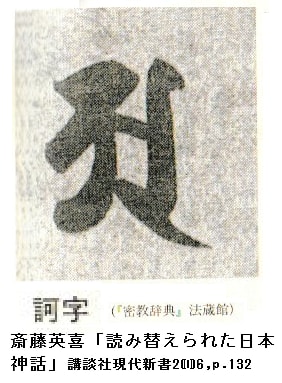

建国で活躍した人物を祖先神として祀っていた豪族の社の祭神や社名や由緒まで、強権で変更させていますから、「日本書紀」の神話の多くはその頃に創られたのものだと考えられます。

702年、持統太上天皇が58歳で崩御されます。

707年(慶雲四年)6月15日(707年7月18日)、文武天皇が病に倒れ25歳で崩御した時に、不比等が再び「黒作懸佩刀」の管理を委ねられています。そして文武天皇の母の阿閇皇女(元明天皇)は、その孫で、藤原宮子の子の首(おびと)皇子(後の聖武天皇)がまだ幼かったため、皇后でもない天皇の生母ですが、中継ぎとして即位しました。全く不自然な話だと思います。

709年、大嘗の御宴で不比等の妻三千代が「橘宿禰(たちばなのすくね)」の氏号を賜わります。論功行賞でしょう!

712年(和銅五年)、不比等は宇佐市で八幡神として祀られていた卑弥呼を隠すために、宇佐神宮の前身の鷹居社を作らせたと推理しています(注4)。

714年、首皇子、14歳で皇太子に立てられます。

715年、元明天皇が譲位し、元明天皇の子で首皇子の姉の氷高(ひだか)が即位します(元正天皇)。不比等は安宿(あすか)媛(母は三千代、後の光明皇后)を首皇子の妃としましたが、普通あり得ない話です。

718年、養老律令(律10巻12編、令10巻30編)によって律令体制を規定する基本法典が完成しました。

720年、「日本書紀」が完成し、藤原氏の繁栄を確信して不比等は亡くなりました。

724年、元正天皇が譲位して聖武天皇が即位した時に、「黒作懸佩刀」を不比等は直接献上できなかったのですが、 律令編纂や平城京遷都などに関わった不比等の子の藤原四兄弟が、朝廷で実権を握り、献上したようです。

「黒作懸佩刀」は現存する「東大寺献物帳」に記録され、最後は聖武天皇が献じたとあります。不比等と持統天皇との間の密約は、不比等が実権を握り、持統天皇を母系とする皇子を即位させる、その代償として皇族でない不比等の娘を妃にして、さらにその子、不比等の孫を即位させるものであったと考えられます。その象徴が「黒作懸佩刀」でしたが、現存していないようです。

737年に藤原四兄弟が全員天然痘でなくなります。しかし「藤原四兄弟の子の系統はそれぞれ南家、北家、式家、京家と呼ばれ、それぞれの家に栄枯盛衰はあったものの、その後の政治や学問、文化に大きな足跡を残している。」(wiki「藤原四兄弟」)

以上のようにして権力を握った藤原不比等がどのように日本建国の歴史の真相を隠したのかについては、すでに数多く記事を書きましたので、それらを是非参照していただきたいと思います(【刮目天の古代史】謎を解明する(^_-)-☆)。

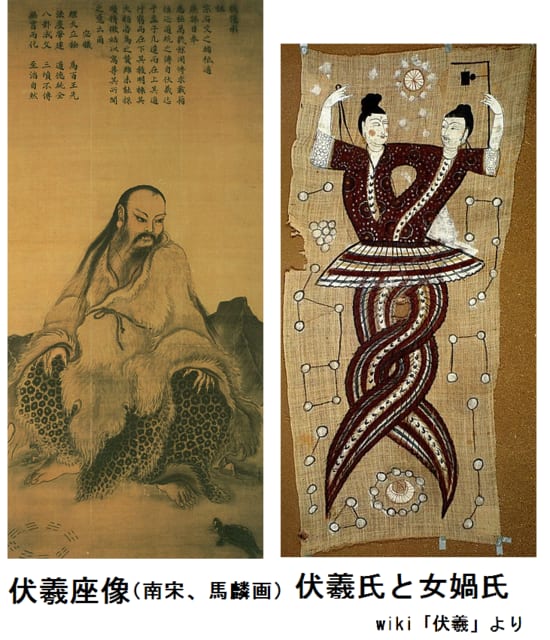

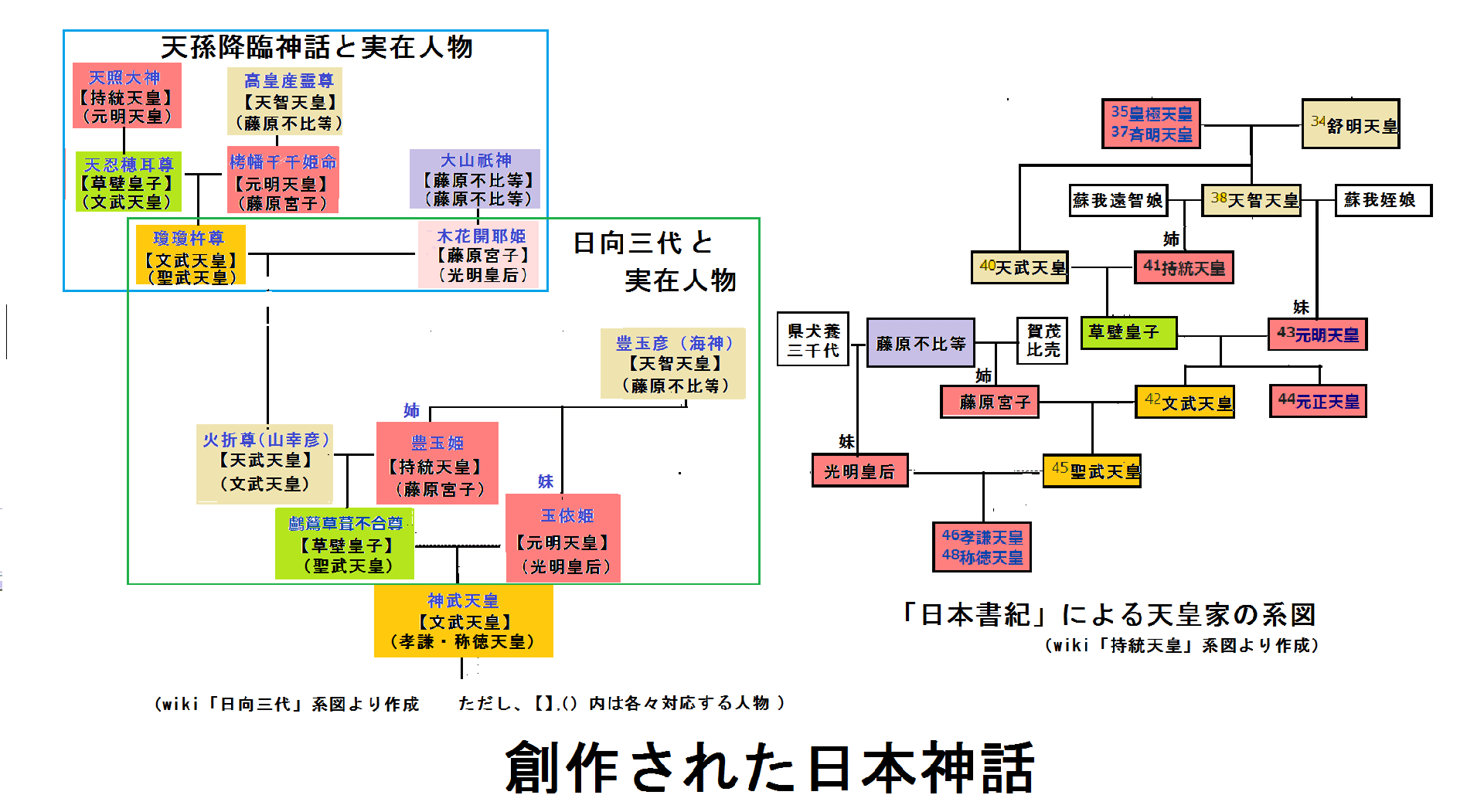

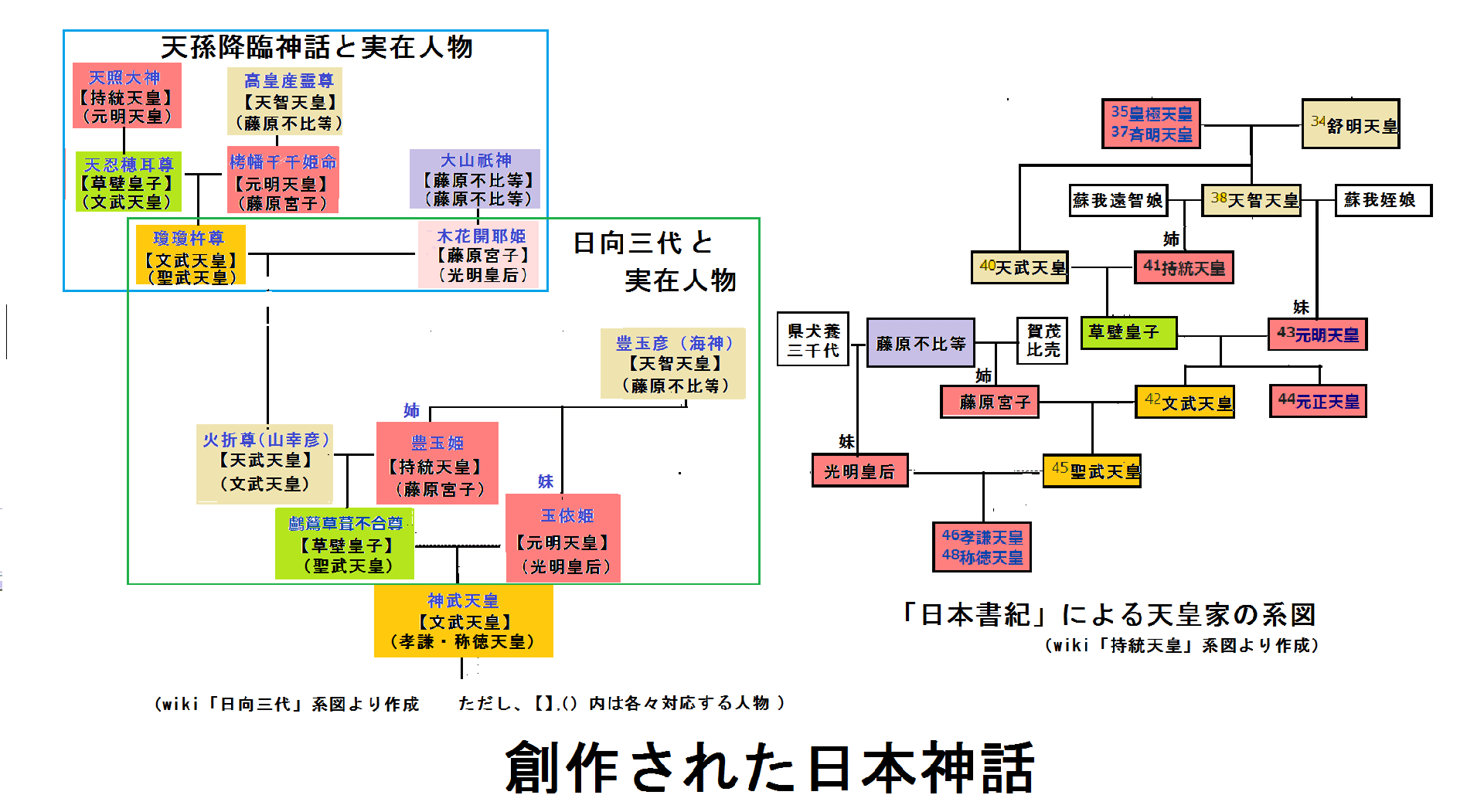

ここでは多くの現代日本人に、実在した日本の皇祖神と信じられている天照大神(あまてらす おおみかみ)が、古来から日本民族によって伝承されてきた女神ではなく、上で述べた不自然な皇位継承等を正統化するために、不比等によって創作された女神であることを以下に図を使って説明します。

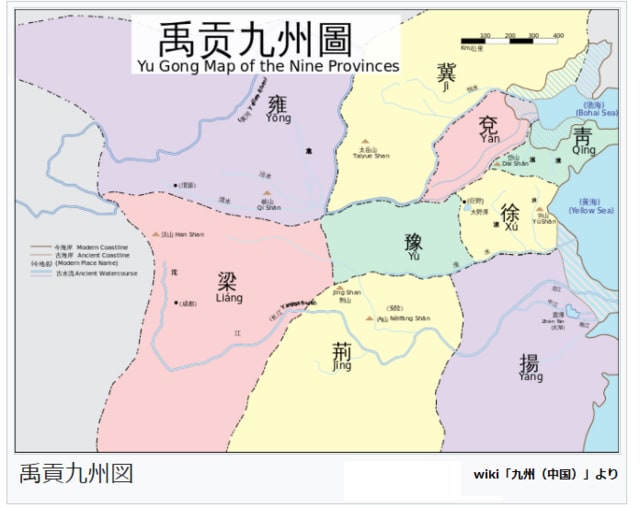

「日本書紀 神代 上」に天照大神と弟スサノヲとの誓約(うけい)で生まれた三女神・五皇子が登場します。そして第一皇子の天忍穗耳尊(あめのおしほみみのみこと)の子と高皇産霊神(たかみむすびのかみ)の娘栲幡千千姫命(たくはたちぢひめ)との間に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が生まれました。高皇産霊尊がこの孫を、大国主が治める葦原中国の主にしようと考え、瓊瓊杵尊を高千穂の峯に天孫降臨させます。そして、神武天皇が東征して橿原宮で初代天皇に即位する以前の天皇家の祖先の物話が日向三代の神話です。

左図に、神話の登場人物の系図を描きました。右図に不比等の時代の「日本書紀」に登場する皇室の系図を示しました。左図の神話に登場する神に対応する実在人物は、二系統あり、それぞれ【】と()の系統で示しました。

神話の天照大神は【持統天皇】でもあり、(元明天皇)でもあります。天武天皇の他の妃に皇子が居ますので、皇后の鵜野が天皇に即位することはとても不自然です。また、皇后でもない皇太子妃が即位するのも極めて不自然ですが、神話にあったことなので正統だという主張なのでしょう。ここから、前例の二名の女帝(推古天皇、皇極・斉明天皇)も創作だと直ぐに分かります。

ここで気付くことは、高皇産霊神は、「日本書紀」では天地初発条一書第四に、高天原に最初に現れた天之御中主という神の次に現れたとされる上位の神です。【天智天皇】と(藤原不比等)が対応しています。また、大山祇神は二系統とも【藤原不比等】(藤原不比等)です。大山祇は天津神ではない国津神です。天津神(または天神)は高天原にいる神々、または高天原から天降った神々の総称でその子孫が皇族です。国津神(または地祇)は地に現れた神々の総称とされています。

また、国津神の海神豊玉彦でも【天智天皇】(藤原不比等)としており、それぞれこの二人の子で異母姉妹【持統天皇・元明天皇】(藤原宮子・光明皇后)が神武天皇の祖母豊玉姫と母玉依姫に対応させていますから、これらは正統性から外れていないと主張するために神話が作られたとわかります。つまり、国津神に当たる大山祇の娘が天皇を生んだという神話を作って、不比等の娘の子が天皇に即位することの正統性を示したわけです。

ここで、藤原不比等が鎌足の子ではなく天智天皇の皇胤という説があります。これを信じる学者もいるようですが、不比等皇胤説を自らふれ回ったのではないかという疑念が強く起こります。これによって不比等が天智天皇と同じ立場になることの正統性を主張できるからです。

また、豊玉姫のお産の様子を決して見ないように夫の山幸彦と約束するのですが、約束を破り豊玉姫の正体がワニだと見られてしまったので、生まれた子を置いて隠れてしまいます。そして妹の玉依姫にその子を育てさせて、成人して二人が結婚するという無茶苦茶な話です。玉依姫から生まれた4番目の男の子が初代神武天皇という話ですから、天皇は近親婚で生まれたワニの一族という、まさに天皇家を貶める酷い話になっています。

「因幡の白兎」で述べましたが、ワニは山陰地方でサメのことです。サメを祀っていたのが縄文系のムナカタ海人族です。ヤマトの初代祭祀王の応神天皇はムナカタ海神族の姫巫女台与(とよ)と大国主久々遅彦の子です。神武天皇の祖母豊玉姫の父が豊玉彦という海神ですから、事実を少しだけ反映した話ではあるのです。

藤原不比等が藤原氏繁栄のために創作した史書「日本書紀」が完成した当初は、日本建国で活躍した豪族は、歴史の真相を知っていましたからバカにしていたと思います。しかし、そのウソの歴史を盾に正統性を主張して、強引に権力をふるうわけですから、消された先祖の活躍を後世に何とかして伝えたいと思ったことでしょう。それが「古事記」や「万葉集」「懐風藻」などなのです(詳しくは関裕二「古代史 不都合な真実」じっぴコンパクト新書 2018.1.18 参照)。

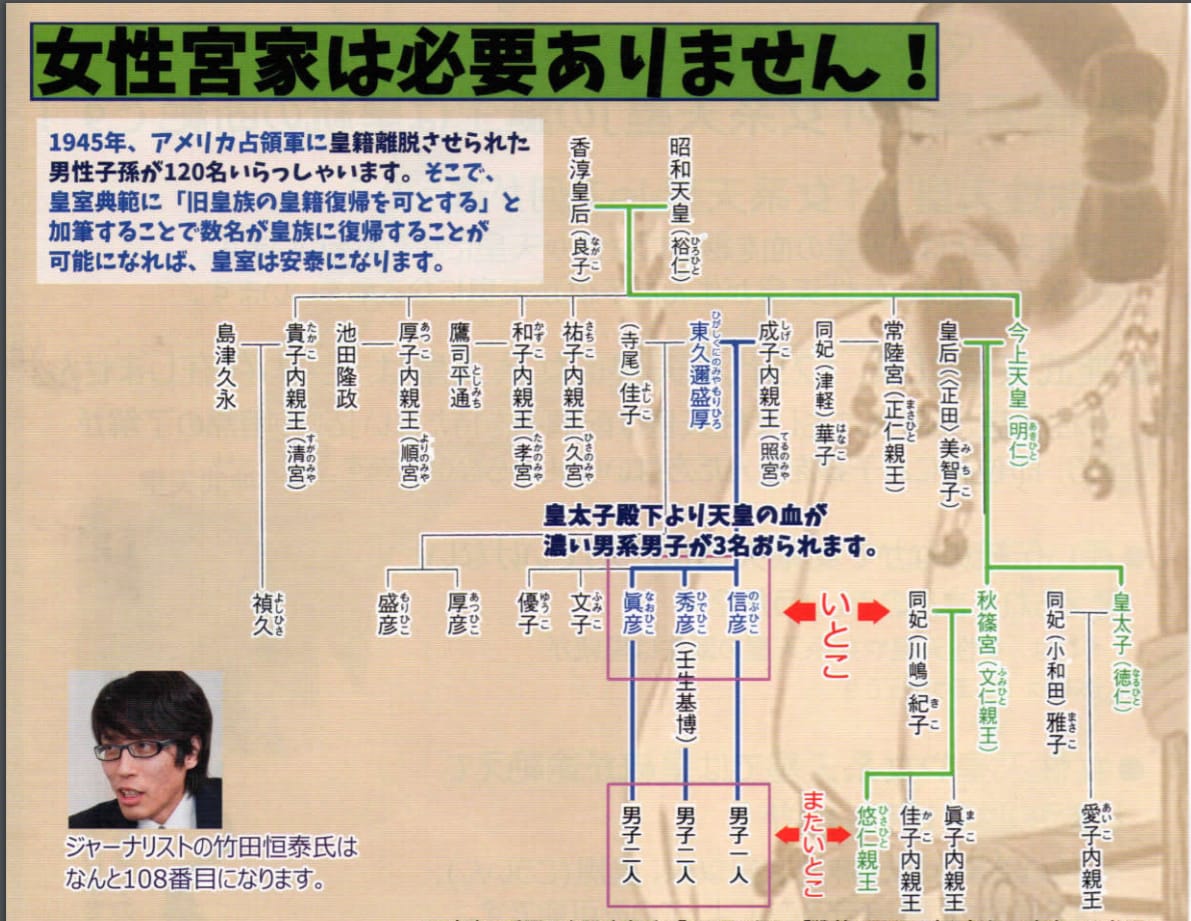

しかし、結局千三百年も経過した現代日本人の多くが正史は正しい歴史だろうと何となく思わされています。ですから歴史の真相を暴露するこのような話は、日本民族の結束を損なう耳障りなものだと否定的に捉えられかねません。しかし、真実でないものは、必ず落し穴があります。落し穴に早く気付けば、それだけ適正な対処ができ、日本が救われることがあるはずです。つまり、多くの国民が容認している女系天皇も、保守も前例があるとして認めている女性天皇も全部フェイクなのですから、それに早く気づかないと伝統国家が消滅することになりますね。

女性天皇は「記紀神話」の呪いだった(;´Д`)

(注1)飛鳥浄御原令により、いくつかの重要な事項が定められたとされている。天皇号は本令により規定されたとする説があるが、むしろ、天武期において天皇号が制定され、本令により法典に明記されたのだとする説が有力である。その他、戸籍を6年に1回作成すること、50戸を1里とする地方制度、班田収授に関する規定など、律令制の骨格が本令により制度化されたと考えられている。律も併せて制定されたとする説もあるが、律は制定されず、唐律が適用されたとする説、そもそもこの時期にはまだ律の編纂に必要な唐律の体系的伝来が行われておらず、またそれを理解・整理できる人材が揃っていなかったとする説もある[1]。

飛鳥浄御原令は、急遽施行されたという事情もあり、必ずしも完成された内容ではなかった。そのため、律令の編纂作業はその後も継続していき、最終的に701年の大宝律令によって、天武が企図した律令編纂事業が完成することとなった。(wiki「飛鳥浄御原令」)

(注2)持統天皇の即位の儀式の概略は、天武天皇の葬礼とともに、『日本書紀』にかなり具体的に記されている。ただし以前の儀式が詳しく記されていないので正確なところは不明だが、盾、矛を立てた例は前にもあり、天つ神の寿詞を読み上げることと、公卿が連なり遍く拝みたてまつり、手拍つというのは初見である。また前代にみられた群臣の協議・推戴はなかった。全体に古式を踏襲したものとみなす見解もあるが[11]、新しい形式の登場に天皇の権威の上昇を見る学者が多い[12][13]。(wiki「持統天皇」)

(注3)天武天皇の後宮は以下のとおりです(wiki「天武天皇」)。高市皇子の母は天皇の寝所に侍する女官で、皇后・妃(きさき)・夫人(ぶにん)の下位の「嬪(ひん)」でした。嬪は 四位・五位の者で、後世の女御(にょうご)・更衣(こうい)にあたります。高市皇子は第一皇子ですが、皇位継承順位は8番目位でした。

皇后:鸕野讃良皇女(後に持統天皇) - 天智天皇皇女

第二皇子:草壁皇子(662-689) - 元正天皇・文武天皇・吉備内親王父

妃:大田皇女 - 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女同母姉

第二皇女:大来皇女(661-701)- 伊勢斎宮

第三皇子:大津皇子(663-686)

妃:大江皇女 - 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女異母妹

第七皇子:長皇子(?-715) - 文室真人・文室朝臣等祖

第九皇子:弓削皇子(?-699)

妃:新田部皇女 - 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女異母妹

第六皇子:舎人親王(崇道尽敬皇帝)(676-735) - 淳仁天皇父、清原真人等祖

夫人:氷上娘 - 藤原鎌足女

皇女:但馬皇女(?-708)- 高市皇子妃

夫人:五百重娘 - 藤原鎌足女、氷上娘妹、のち藤原不比等妻、藤原麻呂母

第十皇子:新田部親王(?-735) - 氷上真人・三原朝臣祖

夫人:大蕤娘 - 蘇我赤兄女

第五皇子:穂積皇子(?-715)

皇女:紀皇女(?-?)

皇女:田形皇女(675-728) - 六人部王室、伊勢斎宮

嬪:額田王 - 鏡王女

第一皇女:十市皇女(653?-678) - 大友皇子(弘文天皇)妃、葛野王母

平安時代の一条天皇は、十市皇女の12世孫(天武天皇の女系13世孫)にあたる。

嬪:尼子娘 - 胸形徳善女

第一皇子:高市皇子(654-696) - 長屋王・鈴鹿王父、高階真人・高階朝臣等祖

嬪:かじ媛娘(かじは木偏に穀。※歴史的仮名遣いでは「かぢ」) - 宍人大麻呂女

第四皇子:忍壁皇子(?-705) - 龍田真人祖、のち知太政官事

皇子:磯城皇子(?-?) - 三園真人・笠原真人・清春真人祖

皇女:泊瀬部皇女(?-741)- 川島皇子妃

皇女:託基皇女(?-751) - 志貴皇子妃

しかし、宗形氏の身分を低くしたのはフェイクだったことが分かりました。(2024.6.1 青字追加)

4世紀から6世紀の后妃に同じ縄文海人ムナカタ族の和邇(わに)氏がなっています。イザナミ、卑弥呼、台与もムナカタ族の姫巫女なのです(詳細は「消された和邇氏の正体が建国の謎を解くカギ?」参照)。

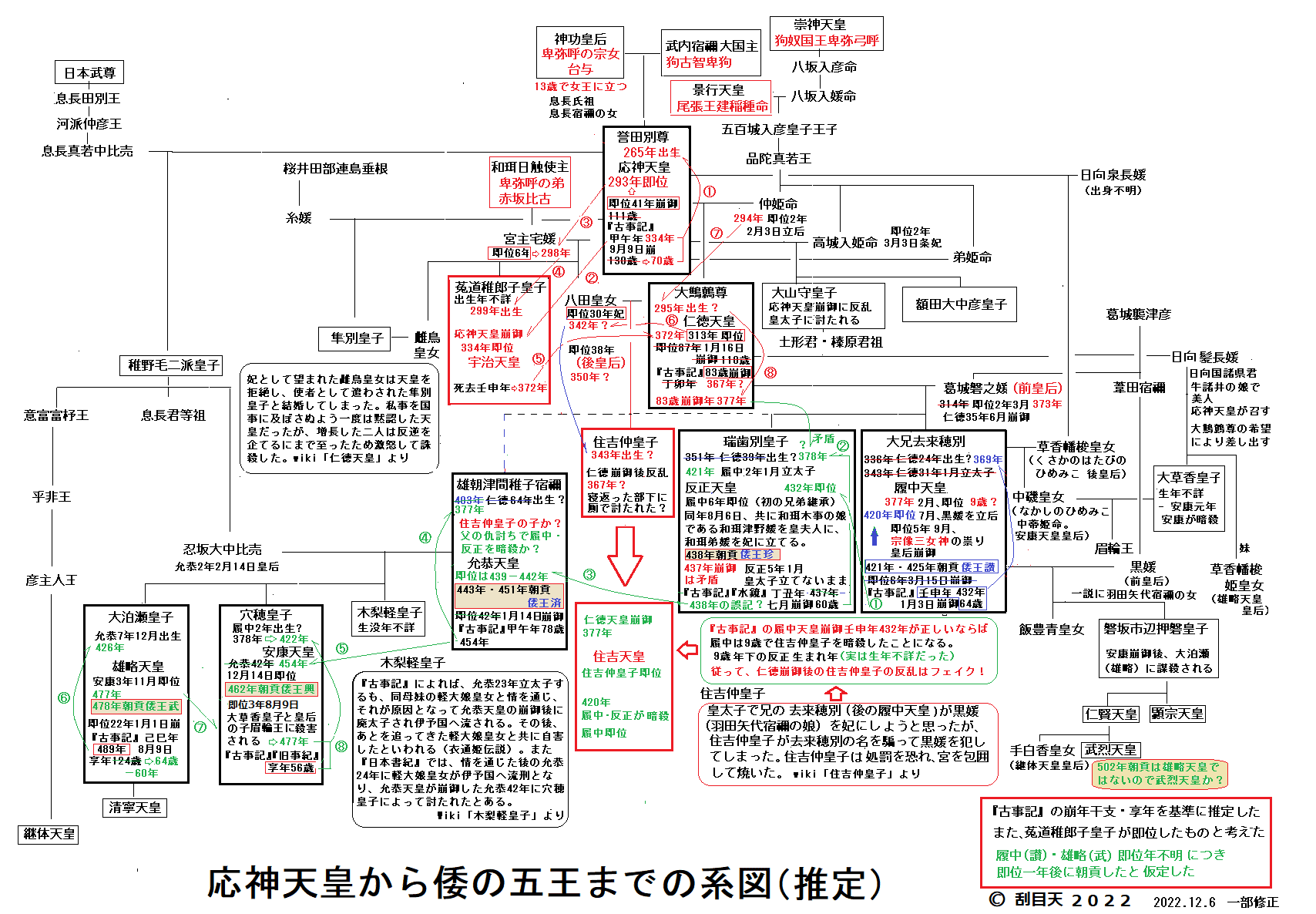

高市皇子が即位できなかったとするために、実はムナカタ族である和邇氏腹の二人の天皇(宇治・住吉)を隠し、初代応神天皇の虚像の神武天皇を創作して、応神崩御後の大山守皇子の反乱の話とそっくりな話を神武崩御後にも創作して、よくある話として誤魔化したのです。詳しくは「血塗られた女帝の秘密」を参照して下さい。

天武天皇崩御後に即位したのは宗形天皇(高市皇子)だと分かりましたから、持統天皇は架空の女帝です。天武天皇の皇子たちを抑えて鵜野の孫の軽皇子(早逝した草壁皇子の御子なので正式には皇子ではなく王)の文武天皇即位を正当化するために日本書紀ではアマテラス女神の高天原神話を創作し、ついでに皇后が即位する前例として推古・皇極(斉明)の二人の女帝も創作して史実を隠したのです。生前の大海人皇子(天武天皇)に壬申の乱のきっかけを鵜野が促すほど、あらゆる場面で親密なおしどり夫婦ということに設定したのも、すべて創作だと分かります。鵜野讃良は不比等の私邸を宮としたという噂話が平安時代の私撰歴史書「扶桑略記」にも見られますので、当時の朝廷の人々の間では公然の秘密だったことが分かります。(2024.6.1 青字追加)

(注4)不比等の死後、神亀二年(725年)、現在の小椋山宇佐神宮で八幡大神が祀られるまでに霊亀二年(716年)に小山田社に遷して祀られています。八幡大神は表向きは応神天皇としていますが、本当はその父である大国主久々遅彦を隠すためでした。卑弥呼は比売大神として隠されました。詳しくは、こちらでどうぞ。

卑弥呼は日食で殺されたムナカタの姫巫女だろう(@_@)

ややこしい話に、最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング#2021-10-20 17:09:01に記事にしましたが、その後「持統天皇は存在しない!女帝はすべてフェイク」という重要な事実がわかったので(注3)に補足しました。記紀は勝者藤原氏の歴史書であって、天皇の歴史書ではないのです。これは2世紀末から3世紀後半の考古学の成果から判明したのです。多くの方は天皇の歴史書だから基本的に正しいとして事実に合うように解釈するのですが、いくら努力しても事実ではないので謎ばかり残るのです。込み入った話で恐縮ですが、よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

#日本神話の正体についてはすでに記事にしていますが、ほとんど知られていない驚くべき内容だと思います。初めての方には刺激が強すぎて、嫌悪感さえ抱かれかねないものだったと思いますので、どうしてこんな話になってしまったのかご理解いただくために、ここでもう少し説明したいと思います。長いですがお付き合いください。

藤原不比等が藤原氏だけの繁栄を考えて、686年(朱鳥元年)9月の天武天皇崩御から約30年後(720年)に「日本書紀」を完成させたのには、当然その前に不比等が権力を握る期間があったのです。

皇位を皇后鵜野讃良(うののさらら、天智天皇皇女、後の持統天皇)の子で皇太子の草壁皇子に継がせるために、『懐風藻』に書かれた内容から考えて、皇太子でないことの方が不思議なほど抜群の人物だった大津皇子を、謀反の罪により朱鳥元年10月2日に自害させたと考えられます。

この事件を企てたのは、謀略に長けた不比等だと考えられます。不比等は天智天皇に重用された藤原鎌足の子です。壬申の乱(672年)で天智天皇の皇太子大友皇子を破って皇位についた天武天皇の治世では表に出てきません。

「日本書紀」によれば689年(持統三年)に31歳で直広肆(ぢきくわうし、官位四十八階の上から十六位、従五位下)判事に起用されたとあり、初めて登場しています。

すでに679年頃、一歳年下で甥の草壁皇子と結婚した阿閇(あへ)皇女(鵜野讃良の異母姉、後の元明天皇)の女官だった県犬養三千代(あがたいぬかい の みちよ)を、時期は不詳ですが、不比等は妻としていたので、三千代が阿閇から聞いた皇后の希望をかなえるために、不比等に相談して、大津皇子の排除を企てたものと考えられます。

しかし、草壁皇子は病弱で、689年4月に27歳の若さで薨御しました。683年に草壁と阿閇に珂瑠(かる)皇子(後の文武天皇)が生まれていたので、鵜野讃良は、幼い孫の珂瑠を即位させるために、不比等と盟約したと考えられています。

まず、皇太子急死による朝廷内の動揺を抑えるためにその二か月後に、天武の治世から編纂事業が続いていた日本史上最初の体系的な法典「飛鳥浄御原令」を制定し、施行しました。律は制定されず、令22巻のみが急きょ発布されました(注1)。

鵜野讃良(持統天皇)は草壁薨御の翌年690年正月元日に即位しましたが(注2)、この時草壁の佩刀「黒作懸佩刀(くろづくりのかきはきのたち)」を不比等に賜ったのは、二人の盟約を象徴するものなのです。この佩刀が天皇即位の時に授受される「神璽の剣鏡」に該当する、その私家版ともいうべきものだったとあります(土橋寛「持統天皇と藤原不比等」中公新書1192,1994,まえがき)。

即位の後、大赦を行い、天武天皇の長男で優秀な人物ですが、宗形徳善娘尼子娘(注3)を母とするため皇位を継げないとされた高市皇子を太政大臣に、多治比島を右大臣に任命し、大規模な人事異動を行っています(wiki「持統天皇」)。恐らく、不比等の事前の画策によるものでしょう。

691年(持統五年)、持統天皇を後ろ盾とする不比等が近江に出かけ、市杵島姫命(原八幡神「卑弥呼」)を祀る和邇(ワニ)氏の社(後の日牟禮八幡宮、近江八幡市)に参拝し、和歌を残しています。歌に因み比牟禮社(ひむれのもり)と改められたとありますから、日食のために殺された卑弥呼の史実を隠すために強権を振るったと考えられます。恐らく、元の社名は日蝕社(ひはえのもり)でしょう。藤原氏の権力維持にとって建国で活躍した先祖を持つ豪族が邪魔ですから、日本建国の史実を隠ぺいする意図がこの辺りからあったと考えられます。

694年8月、藤原宮に遷都します。藤原宮の名は鵜野讃良と不比等のコンビが天智天皇と藤原鎌足のコンビの再来だと宣言したものでしょう(土橋上掲書まえがき)。

697年(文武元年)8月17日(697年9月7日)、持統天皇が譲位して太上天皇となり、15歳の珂瑠が文武天皇として即位しましたが、不比等が「黒作懸佩刀」を天皇に献じています。前年に太政大臣の高市皇子が薨御したので、8月20日に不比等の娘・宮子を入内させ、外戚として権力をふるえるように画策しました。 不比等39歳です。

698年8月、「藤原の姓は不比等をして継がしめ、意美麻呂(おみまろ)らは旧姓(中臣)に復すべし」の詔が発せられました。藤原意美麻呂は不比等の姉を娶り、氏の長者を名乗っていました。

701年(大宝元年) 大宝律令が発せらます。中臣意美麻呂を正五位下に叙せられると、文武朝後半において急速に昇進し、慶雲2年(705年)には従四位上・左大弁に至る。元明朝の和銅元年(708年)には参議を経ずに、正四位下・中納言兼神祇伯に叙任され公卿に列した。天神地祇を祀る最高官職の神祇伯に任じています。(wiki「中臣意美麻呂」)

建国で活躍した人物を祖先神として祀っていた豪族の社の祭神や社名や由緒まで、強権で変更させていますから、「日本書紀」の神話の多くはその頃に創られたのものだと考えられます。

702年、持統太上天皇が58歳で崩御されます。

707年(慶雲四年)6月15日(707年7月18日)、文武天皇が病に倒れ25歳で崩御した時に、不比等が再び「黒作懸佩刀」の管理を委ねられています。そして文武天皇の母の阿閇皇女(元明天皇)は、その孫で、藤原宮子の子の首(おびと)皇子(後の聖武天皇)がまだ幼かったため、皇后でもない天皇の生母ですが、中継ぎとして即位しました。全く不自然な話だと思います。

709年、大嘗の御宴で不比等の妻三千代が「橘宿禰(たちばなのすくね)」の氏号を賜わります。論功行賞でしょう!

712年(和銅五年)、不比等は宇佐市で八幡神として祀られていた卑弥呼を隠すために、宇佐神宮の前身の鷹居社を作らせたと推理しています(注4)。

714年、首皇子、14歳で皇太子に立てられます。

715年、元明天皇が譲位し、元明天皇の子で首皇子の姉の氷高(ひだか)が即位します(元正天皇)。不比等は安宿(あすか)媛(母は三千代、後の光明皇后)を首皇子の妃としましたが、普通あり得ない話です。

718年、養老律令(律10巻12編、令10巻30編)によって律令体制を規定する基本法典が完成しました。

720年、「日本書紀」が完成し、藤原氏の繁栄を確信して不比等は亡くなりました。

724年、元正天皇が譲位して聖武天皇が即位した時に、「黒作懸佩刀」を不比等は直接献上できなかったのですが、 律令編纂や平城京遷都などに関わった不比等の子の藤原四兄弟が、朝廷で実権を握り、献上したようです。

「黒作懸佩刀」は現存する「東大寺献物帳」に記録され、最後は聖武天皇が献じたとあります。不比等と持統天皇との間の密約は、不比等が実権を握り、持統天皇を母系とする皇子を即位させる、その代償として皇族でない不比等の娘を妃にして、さらにその子、不比等の孫を即位させるものであったと考えられます。その象徴が「黒作懸佩刀」でしたが、現存していないようです。

737年に藤原四兄弟が全員天然痘でなくなります。しかし「藤原四兄弟の子の系統はそれぞれ南家、北家、式家、京家と呼ばれ、それぞれの家に栄枯盛衰はあったものの、その後の政治や学問、文化に大きな足跡を残している。」(wiki「藤原四兄弟」)

以上のようにして権力を握った藤原不比等がどのように日本建国の歴史の真相を隠したのかについては、すでに数多く記事を書きましたので、それらを是非参照していただきたいと思います(【刮目天の古代史】謎を解明する(^_-)-☆)。

ここでは多くの現代日本人に、実在した日本の皇祖神と信じられている天照大神(あまてらす おおみかみ)が、古来から日本民族によって伝承されてきた女神ではなく、上で述べた不自然な皇位継承等を正統化するために、不比等によって創作された女神であることを以下に図を使って説明します。

「日本書紀 神代 上」に天照大神と弟スサノヲとの誓約(うけい)で生まれた三女神・五皇子が登場します。そして第一皇子の天忍穗耳尊(あめのおしほみみのみこと)の子と高皇産霊神(たかみむすびのかみ)の娘栲幡千千姫命(たくはたちぢひめ)との間に瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が生まれました。高皇産霊尊がこの孫を、大国主が治める葦原中国の主にしようと考え、瓊瓊杵尊を高千穂の峯に天孫降臨させます。そして、神武天皇が東征して橿原宮で初代天皇に即位する以前の天皇家の祖先の物話が日向三代の神話です。

左図に、神話の登場人物の系図を描きました。右図に不比等の時代の「日本書紀」に登場する皇室の系図を示しました。左図の神話に登場する神に対応する実在人物は、二系統あり、それぞれ【】と()の系統で示しました。

神話の天照大神は【持統天皇】でもあり、(元明天皇)でもあります。天武天皇の他の妃に皇子が居ますので、皇后の鵜野が天皇に即位することはとても不自然です。また、皇后でもない皇太子妃が即位するのも極めて不自然ですが、神話にあったことなので正統だという主張なのでしょう。ここから、前例の二名の女帝(推古天皇、皇極・斉明天皇)も創作だと直ぐに分かります。

ここで気付くことは、高皇産霊神は、「日本書紀」では天地初発条一書第四に、高天原に最初に現れた天之御中主という神の次に現れたとされる上位の神です。【天智天皇】と(藤原不比等)が対応しています。また、大山祇神は二系統とも【藤原不比等】(藤原不比等)です。大山祇は天津神ではない国津神です。天津神(または天神)は高天原にいる神々、または高天原から天降った神々の総称でその子孫が皇族です。国津神(または地祇)は地に現れた神々の総称とされています。

また、国津神の海神豊玉彦でも【天智天皇】(藤原不比等)としており、それぞれこの二人の子で異母姉妹【持統天皇・元明天皇】(藤原宮子・光明皇后)が神武天皇の祖母豊玉姫と母玉依姫に対応させていますから、これらは正統性から外れていないと主張するために神話が作られたとわかります。つまり、国津神に当たる大山祇の娘が天皇を生んだという神話を作って、不比等の娘の子が天皇に即位することの正統性を示したわけです。

ここで、藤原不比等が鎌足の子ではなく天智天皇の皇胤という説があります。これを信じる学者もいるようですが、不比等皇胤説を自らふれ回ったのではないかという疑念が強く起こります。これによって不比等が天智天皇と同じ立場になることの正統性を主張できるからです。

また、豊玉姫のお産の様子を決して見ないように夫の山幸彦と約束するのですが、約束を破り豊玉姫の正体がワニだと見られてしまったので、生まれた子を置いて隠れてしまいます。そして妹の玉依姫にその子を育てさせて、成人して二人が結婚するという無茶苦茶な話です。玉依姫から生まれた4番目の男の子が初代神武天皇という話ですから、天皇は近親婚で生まれたワニの一族という、まさに天皇家を貶める酷い話になっています。

「因幡の白兎」で述べましたが、ワニは山陰地方でサメのことです。サメを祀っていたのが縄文系のムナカタ海人族です。ヤマトの初代祭祀王の応神天皇はムナカタ海神族の姫巫女台与(とよ)と大国主久々遅彦の子です。神武天皇の祖母豊玉姫の父が豊玉彦という海神ですから、事実を少しだけ反映した話ではあるのです。

藤原不比等が藤原氏繁栄のために創作した史書「日本書紀」が完成した当初は、日本建国で活躍した豪族は、歴史の真相を知っていましたからバカにしていたと思います。しかし、そのウソの歴史を盾に正統性を主張して、強引に権力をふるうわけですから、消された先祖の活躍を後世に何とかして伝えたいと思ったことでしょう。それが「古事記」や「万葉集」「懐風藻」などなのです(詳しくは関裕二「古代史 不都合な真実」じっぴコンパクト新書 2018.1.18 参照)。

しかし、結局千三百年も経過した現代日本人の多くが正史は正しい歴史だろうと何となく思わされています。ですから歴史の真相を暴露するこのような話は、日本民族の結束を損なう耳障りなものだと否定的に捉えられかねません。しかし、真実でないものは、必ず落し穴があります。落し穴に早く気付けば、それだけ適正な対処ができ、日本が救われることがあるはずです。つまり、多くの国民が容認している女系天皇も、保守も前例があるとして認めている女性天皇も全部フェイクなのですから、それに早く気づかないと伝統国家が消滅することになりますね。

女性天皇は「記紀神話」の呪いだった(;´Д`)

(注1)飛鳥浄御原令により、いくつかの重要な事項が定められたとされている。天皇号は本令により規定されたとする説があるが、むしろ、天武期において天皇号が制定され、本令により法典に明記されたのだとする説が有力である。その他、戸籍を6年に1回作成すること、50戸を1里とする地方制度、班田収授に関する規定など、律令制の骨格が本令により制度化されたと考えられている。律も併せて制定されたとする説もあるが、律は制定されず、唐律が適用されたとする説、そもそもこの時期にはまだ律の編纂に必要な唐律の体系的伝来が行われておらず、またそれを理解・整理できる人材が揃っていなかったとする説もある[1]。

飛鳥浄御原令は、急遽施行されたという事情もあり、必ずしも完成された内容ではなかった。そのため、律令の編纂作業はその後も継続していき、最終的に701年の大宝律令によって、天武が企図した律令編纂事業が完成することとなった。(wiki「飛鳥浄御原令」)

(注2)持統天皇の即位の儀式の概略は、天武天皇の葬礼とともに、『日本書紀』にかなり具体的に記されている。ただし以前の儀式が詳しく記されていないので正確なところは不明だが、盾、矛を立てた例は前にもあり、天つ神の寿詞を読み上げることと、公卿が連なり遍く拝みたてまつり、手拍つというのは初見である。また前代にみられた群臣の協議・推戴はなかった。全体に古式を踏襲したものとみなす見解もあるが[11]、新しい形式の登場に天皇の権威の上昇を見る学者が多い[12][13]。(wiki「持統天皇」)

(注3)天武天皇の後宮は以下のとおりです(wiki「天武天皇」)。高市皇子の母は天皇の寝所に侍する女官で、皇后・妃(きさき)・夫人(ぶにん)の下位の「嬪(ひん)」でした。嬪は 四位・五位の者で、後世の女御(にょうご)・更衣(こうい)にあたります。高市皇子は第一皇子ですが、皇位継承順位は8番目位でした。

皇后:鸕野讃良皇女(後に持統天皇) - 天智天皇皇女

第二皇子:草壁皇子(662-689) - 元正天皇・文武天皇・吉備内親王父

妃:大田皇女 - 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女同母姉

第二皇女:大来皇女(661-701)- 伊勢斎宮

第三皇子:大津皇子(663-686)

妃:大江皇女 - 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女異母妹

第七皇子:長皇子(?-715) - 文室真人・文室朝臣等祖

第九皇子:弓削皇子(?-699)

妃:新田部皇女 - 天智天皇皇女、鸕野讃良皇女異母妹

第六皇子:舎人親王(崇道尽敬皇帝)(676-735) - 淳仁天皇父、清原真人等祖

夫人:氷上娘 - 藤原鎌足女

皇女:但馬皇女(?-708)- 高市皇子妃

夫人:五百重娘 - 藤原鎌足女、氷上娘妹、のち藤原不比等妻、藤原麻呂母

第十皇子:新田部親王(?-735) - 氷上真人・三原朝臣祖

夫人:大蕤娘 - 蘇我赤兄女

第五皇子:穂積皇子(?-715)

皇女:紀皇女(?-?)

皇女:田形皇女(675-728) - 六人部王室、伊勢斎宮

嬪:額田王 - 鏡王女

第一皇女:十市皇女(653?-678) - 大友皇子(弘文天皇)妃、葛野王母

平安時代の一条天皇は、十市皇女の12世孫(天武天皇の女系13世孫)にあたる。

嬪:尼子娘 - 胸形徳善女

第一皇子:高市皇子(654-696) - 長屋王・鈴鹿王父、高階真人・高階朝臣等祖

嬪:かじ媛娘(かじは木偏に穀。※歴史的仮名遣いでは「かぢ」) - 宍人大麻呂女

第四皇子:忍壁皇子(?-705) - 龍田真人祖、のち知太政官事

皇子:磯城皇子(?-?) - 三園真人・笠原真人・清春真人祖

皇女:泊瀬部皇女(?-741)- 川島皇子妃

皇女:託基皇女(?-751) - 志貴皇子妃

しかし、宗形氏の身分を低くしたのはフェイクだったことが分かりました。(2024.6.1 青字追加)

4世紀から6世紀の后妃に同じ縄文海人ムナカタ族の和邇(わに)氏がなっています。イザナミ、卑弥呼、台与もムナカタ族の姫巫女なのです(詳細は「消された和邇氏の正体が建国の謎を解くカギ?」参照)。

高市皇子が即位できなかったとするために、実はムナカタ族である和邇氏腹の二人の天皇(宇治・住吉)を隠し、初代応神天皇の虚像の神武天皇を創作して、応神崩御後の大山守皇子の反乱の話とそっくりな話を神武崩御後にも創作して、よくある話として誤魔化したのです。詳しくは「血塗られた女帝の秘密」を参照して下さい。

天武天皇崩御後に即位したのは宗形天皇(高市皇子)だと分かりましたから、持統天皇は架空の女帝です。天武天皇の皇子たちを抑えて鵜野の孫の軽皇子(早逝した草壁皇子の御子なので正式には皇子ではなく王)の文武天皇即位を正当化するために日本書紀ではアマテラス女神の高天原神話を創作し、ついでに皇后が即位する前例として推古・皇極(斉明)の二人の女帝も創作して史実を隠したのです。生前の大海人皇子(天武天皇)に壬申の乱のきっかけを鵜野が促すほど、あらゆる場面で親密なおしどり夫婦ということに設定したのも、すべて創作だと分かります。鵜野讃良は不比等の私邸を宮としたという噂話が平安時代の私撰歴史書「扶桑略記」にも見られますので、当時の朝廷の人々の間では公然の秘密だったことが分かります。(2024.6.1 青字追加)

(注4)不比等の死後、神亀二年(725年)、現在の小椋山宇佐神宮で八幡大神が祀られるまでに霊亀二年(716年)に小山田社に遷して祀られています。八幡大神は表向きは応神天皇としていますが、本当はその父である大国主久々遅彦を隠すためでした。卑弥呼は比売大神として隠されました。詳しくは、こちらでどうぞ。

卑弥呼は日食で殺されたムナカタの姫巫女だろう(@_@)

ややこしい話に、最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング