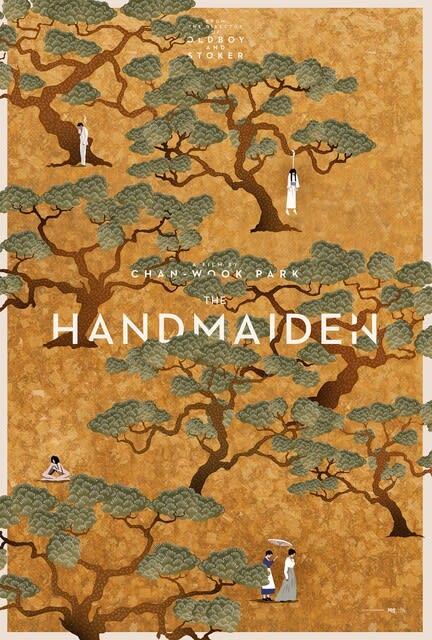

2016年、全米批評家を最も唸らせた外国映画は『トニ・エルドマン』でも『セールスマン』でもなく、韓国の鬼才パク・チャヌク監督による本作『お嬢さん』だ。アカデミー賞にこそノミネートされなかったものの、全米賞レースでは外国語映画賞に留まらず、数々の賞を席巻した。偏執的なまでにこだわり抜かれた美術、息を呑む美しいカメラ、濃密な愛の気配と意表を突く展開は思いがけない感動へと昇華されていく。チャヌクの大胆で粘着質的な演出が新たな傑作へと結実した。

舞台は1939年、日本占領下の朝鮮半島。詐欺師は藤原伯爵を騙り、日本華族の令嬢・秀子に財産目的で近付こうと企む。彼女をかどわかす相棒として選ばれたのが日本語の達者なスッキだった。スッキは珠子と名乗り、侍女として屋敷に潜り込む。始めこそ、秀子をカモとしか見ていなかったスッキだが、幼少期から邸宅に囚われ、後見人である叔父に“ある事”を強いられている秀子を見ているうちに、次第に得も言われぬ感情が湧き起こっていく…。

映画が始まって早々、日本人の観客ならば韓国人キャストの日本語の上手さと違和感に気づくはずだ。全員、相当な訓練が施されており、日本語で“芝居”ができているのがわかる。だが、そのレベルにはバラつきがあり、ネイティブという設定の秀子役キム・ミニらには少し無理があり、拙い日本語での春本朗読は滑稽さも手伝ってほとんどギャグすれすれだ。チャヌクの映画にはバイオレンス描写にも表裏一体のユーモアが込められており、他の映画では得難い快楽のツボを突かれてしまう。

この“日本語の拙さ”の理由は後半、物語展開の中で明らかになるのだが、チャヌクは本作のテーマを「朝鮮半島の近代化」と語っている。日本軍の占領による隷属と日本文化への羨望がきっかけになったのだろう。だが、より重要なのは『お嬢さん』が言わば韓国映画の近代化にまで飛躍している点だ。答え合わせに過ぎない第2部は放っておいていい。お風呂場でスッキが秀子の歯を磨く場面、2人が飴を使って前戯の練習をしようとする場面を見よ。体臭まで錯覚させる濃厚な愛の匂いに息を呑み、2人が手と手を取り合う夜逃げに胸が騒ぐのだ。

『お嬢さん』の革新性とはチャヌクがサラ・ウォーターズの原作、1939年の朝鮮半島の風景から多様性の時代に相応しい物語を見つけ出した事にある。激しく目交いながら力強く手を結び合う2人の姿は扇情的なエロティシズム以上に深い情愛を感じさせ、普遍的な感動を呼ぶのである。

舞台は1939年、日本占領下の朝鮮半島。詐欺師は藤原伯爵を騙り、日本華族の令嬢・秀子に財産目的で近付こうと企む。彼女をかどわかす相棒として選ばれたのが日本語の達者なスッキだった。スッキは珠子と名乗り、侍女として屋敷に潜り込む。始めこそ、秀子をカモとしか見ていなかったスッキだが、幼少期から邸宅に囚われ、後見人である叔父に“ある事”を強いられている秀子を見ているうちに、次第に得も言われぬ感情が湧き起こっていく…。

映画が始まって早々、日本人の観客ならば韓国人キャストの日本語の上手さと違和感に気づくはずだ。全員、相当な訓練が施されており、日本語で“芝居”ができているのがわかる。だが、そのレベルにはバラつきがあり、ネイティブという設定の秀子役キム・ミニらには少し無理があり、拙い日本語での春本朗読は滑稽さも手伝ってほとんどギャグすれすれだ。チャヌクの映画にはバイオレンス描写にも表裏一体のユーモアが込められており、他の映画では得難い快楽のツボを突かれてしまう。

この“日本語の拙さ”の理由は後半、物語展開の中で明らかになるのだが、チャヌクは本作のテーマを「朝鮮半島の近代化」と語っている。日本軍の占領による隷属と日本文化への羨望がきっかけになったのだろう。だが、より重要なのは『お嬢さん』が言わば韓国映画の近代化にまで飛躍している点だ。答え合わせに過ぎない第2部は放っておいていい。お風呂場でスッキが秀子の歯を磨く場面、2人が飴を使って前戯の練習をしようとする場面を見よ。体臭まで錯覚させる濃厚な愛の匂いに息を呑み、2人が手と手を取り合う夜逃げに胸が騒ぐのだ。

『お嬢さん』の革新性とはチャヌクがサラ・ウォーターズの原作、1939年の朝鮮半島の風景から多様性の時代に相応しい物語を見つけ出した事にある。激しく目交いながら力強く手を結び合う2人の姿は扇情的なエロティシズム以上に深い情愛を感じさせ、普遍的な感動を呼ぶのである。

『お嬢さん』16・韓

監督 パク・チャヌク

出演 キム・ミニ、キム・テリ、ハ・ジョンウ