第12回長岡京歴史よもやま話のご案内

伊豆・駿河から運ばれた須恵器壺の謎

日時 2月9日(土)13時受付、13時15分~15時30分(途中テイータイム有り)

講師 山中 章(三重大学名誉教授)

会場 長岡京市中央公民館(阪急長岡天神駅下車徒歩8分)2階講義室

資料代 実費300円

事前申し込み不要

今回は、遠く長岡京へ運ばれてきた頸(クビ)の長い須恵器壺についてお話しします。

長岡京跡を発掘調査すると、必ずといっていいほど発見される特徴的な壺の破片。いずれも静岡県東部から運ばれてきました。なぜ350kmもの旅をしてきたのでしょう。

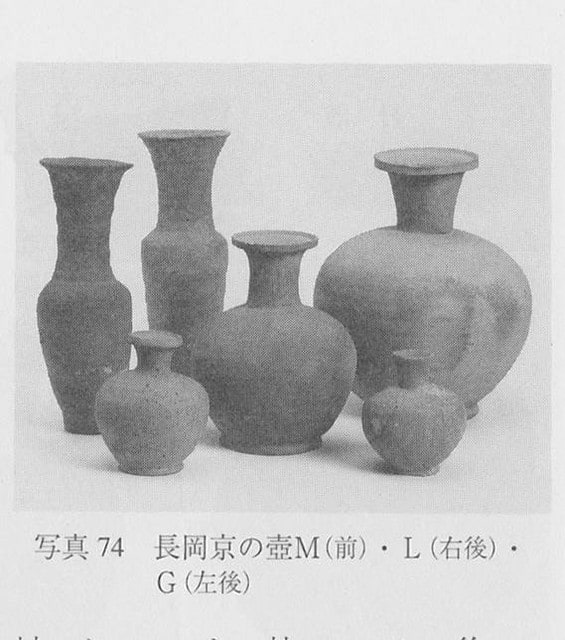

この壺は2タイプ有り、ほっそりして頸長で青色のものが伊豆の三島市花坂島橋窯で、少し胴太で色白のものが藤枝市助宗(すけむね)窯址で作られ、長岡京を中心に、全国の古代遺跡から発見されています。

何を容れるために作られたのでしょうか?

伊豆半島沖の太平洋では大量の堅魚(かつお)が水揚げされ、調として鰹節に加工して都に送られました。駿河からは堅魚のアラを煮炊いて煎汁(いろり・出汁の素)を貢納していたことも知られています。そこである研究者は、煎汁を入れた容器だと推定しました。しかし、煎汁は液体ではなく堅魚のアラなどを煮詰めて水分を飛ばして作る固形物であることが実験で証明されています。煮こごりは傷みやすく、古代の遠距離移動には耐えられません。残念ながら、煎汁を容れた容器ではなさそうです。

形が似ているので仏様がお持ちの花瓶説や熱燗(あつかん)徳利説もあります。腰にぶら下げて用いる水筒説など様々です。まだ結論は出ていません。是非皆さんのユニークな新説

をお待ちしています。

長岡京歴史散策の会 古川 075-934-1684

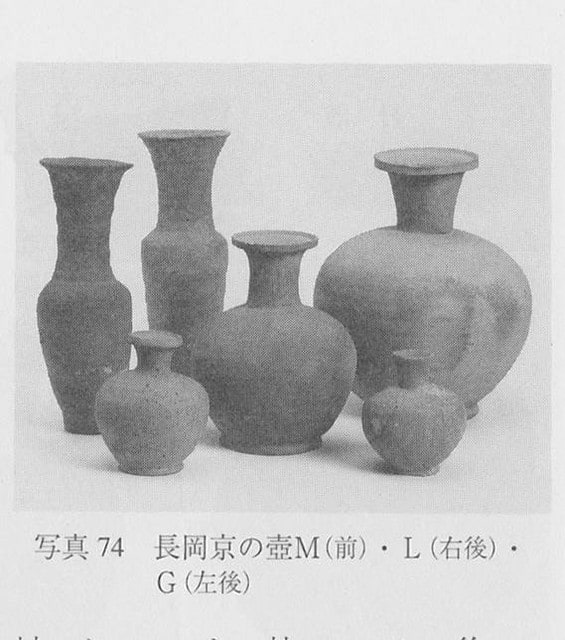

※ 長岡京で発見される須恵器壺・後方左二点が花坂島橋窯の長頸壺-『長岡京市史』より転載-

伊豆・駿河から運ばれた須恵器壺の謎

日時 2月9日(土)13時受付、13時15分~15時30分(途中テイータイム有り)

講師 山中 章(三重大学名誉教授)

会場 長岡京市中央公民館(阪急長岡天神駅下車徒歩8分)2階講義室

資料代 実費300円

事前申し込み不要

今回は、遠く長岡京へ運ばれてきた頸(クビ)の長い須恵器壺についてお話しします。

長岡京跡を発掘調査すると、必ずといっていいほど発見される特徴的な壺の破片。いずれも静岡県東部から運ばれてきました。なぜ350kmもの旅をしてきたのでしょう。

この壺は2タイプ有り、ほっそりして頸長で青色のものが伊豆の三島市花坂島橋窯で、少し胴太で色白のものが藤枝市助宗(すけむね)窯址で作られ、長岡京を中心に、全国の古代遺跡から発見されています。

何を容れるために作られたのでしょうか?

伊豆半島沖の太平洋では大量の堅魚(かつお)が水揚げされ、調として鰹節に加工して都に送られました。駿河からは堅魚のアラを煮炊いて煎汁(いろり・出汁の素)を貢納していたことも知られています。そこである研究者は、煎汁を入れた容器だと推定しました。しかし、煎汁は液体ではなく堅魚のアラなどを煮詰めて水分を飛ばして作る固形物であることが実験で証明されています。煮こごりは傷みやすく、古代の遠距離移動には耐えられません。残念ながら、煎汁を容れた容器ではなさそうです。

形が似ているので仏様がお持ちの花瓶説や熱燗(あつかん)徳利説もあります。腰にぶら下げて用いる水筒説など様々です。まだ結論は出ていません。是非皆さんのユニークな新説

をお待ちしています。

長岡京歴史散策の会 古川 075-934-1684

※ 長岡京で発見される須恵器壺・後方左二点が花坂島橋窯の長頸壺-『長岡京市史』より転載-