◆ 五月病の流行が始りだす220年前、ルイ16世がフランス王に即位(1774年)。マリー・アントワネットとの結婚4年目であった。が、子作りの方法を知らなかった国王・王妃は祝賀に表敬した義兄・ヨーゼフ2世より子作りの仕儀を授けられたという。 ◆ ドイツ各地でナチスの気に入らない国民にふさわしくない本を薪代わりにしたキャンプファイヤーが開催される (1933年=焚書が公開=) 。 ◆ 平沢貞通が、刑の確定32年と2日で幽体離脱して刑務所を出る1987年) 。

◎ ◎ 誰が、いつ、何のために? 今も解けない巨大な古代遺跡の謎5選 ◎ ◎

- - イースター島のモアイ像と文字、ヘビ形の巨大塚、ナスカの地上絵など - -

立石(りっせき)、得体のしれないマウンド(塚)、地上に描かれた線。古代文明は、その存在の痕跡を残して滅びた。当時の人々にとっては深い意味があったに違いないこのような遺跡に込められた思いを、現代の私たちが知ることは難しい。その後の地球に生きる私たちは、「誰が? 正体は? いつ? なぜ?」と思いを巡らせるしかない。 考古学者たちは、こうした重要な意味がありそうな遺跡の調査を進めてきたが、いまだにその謎が解明されていないものもある。ここではその一部を紹介しよう。 ナスカの地上絵は何のために? 約2000年前、ペルー南西部の海岸沿いの砂漠で、人々は1000点を超える巨大な図形を描いた。乾燥した高原の数百平方キロにわたって、四角形や台形、渦巻、細い線、さらには巨大な生き物の形をした線が残っており、こうした地上絵は、ナスカとパルパの町の間に集中している。

1920年代、アンデス山脈上空を飛行していたパイロットたちが、この巨大な地上絵を発見した。いったい何のために描かれたのか? その謎を解き明かそうと数十年に及ぶ調査が始まった。 いくつもの答えが浮上しては消えていった。わかっているのは、こうした地上絵が主にナスカ文化の人々によって描かれたということだ。ナスカ文化は、紀元前200年~後600年頃に栄えた文化だ。地上絵の正体について、研究者たちは、灌漑(かんがい)用水路、天文暦、インカの道路、原始的な熱気球から展望する図形など、さまざまな説を提示してきた。宇宙人が飛行体を着陸させるための基地という奇想天外な説も、根強く支持されている。 現在の有力な解釈はもっとシンプルで、神聖な土地に描かれた儀式用の道と推定されている。地上絵の多くが雨や豊穣に関連する図形で、線に沿って今も足跡が残っているのがその根拠だ。

ナスカの地上絵(Nazca Lines)は、ペルーのナスカ川とインヘニオ川に囲まれた平坦な砂漠の地表面に、砂利の色分けによって描かれた幾何学図形や動植物の絵の総称であり、古代ナスカ文明の遺産である。ナスカの図形群が描かれているエリアは縦横30kmもある非常に広大な面積があり、全体に千数百点もの膨大な数の巨大な図形が描かれている。 あまりにも巨大な絵が多く、空からでないとほとんどの地上絵の全体像の把握が難しい。なぜこのような巨大な地上絵を描いたのかということが大きな謎の一つとなっている。また、ナスカの地上絵のエリアから川を挟んですぐ南にはカワチの階段ピラミッド群があり、その関係性は深いと予想されている。 ナスカの地上絵のエリアのすぐ北には、川を挟んでパルパの地上絵(パルパのちじょうえ、Palpa Lines)と呼ばれる同じぐらい広大な山岳地帯の地上絵のエリアがあり、ナスカの地上絵の1000年前パラカス文化の時代に描かれたとされる数多くの幾何学図形と地上絵が描かれているが、観光地化されていないので一般にはあまり知られていない。 ナスカの地上絵とパルパの地上絵はともに世界遺産に登録されている。

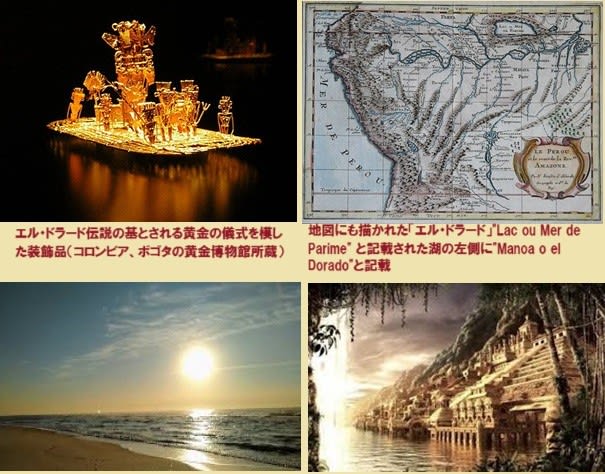

エルドラドは実在する? もともとエルドラド(黄金郷)は、町ではなく人間を指していた(スペイン語のEl Doradoは「黄金の人」)。1500年代の初め、南米を訪れたスペインの探検家たちがその伝説を耳にした。彼らが聞いたのは、アンデスのどこかにいる先住民のムイスカ人は、新しく即位する首長の全身に金粉をまぶし、聖なる湖に金とエメラルドを奉納する、という話だった。 この話を知って欲に目がくらんだスペイン、ドイツ、ポルトガル、英国の冒険家たちは、謎の財宝を手に入れようと、コロンビアやガイアナ、ブラジルの過酷な自然に足を踏み入れた。そのほかにも、見込みがあると思われる場所ならどこへでも行った。やがて、人間だったエルドラドは、転じて金で覆われた秘密の谷を指すようになった。

エルドラドを目指した探検家のひとりが、英国人のウォルター・ローリー卿だ。1617年の遠征では息子のワットが死亡し、ローリー卿自身もヨーロッパに帰還後に、王の命令に背いた罪で処刑されている。こうした強引なエルドラド探索で多くのアメリカ先住民やヨーロッパ人が命を落としたが、目当ての黄金は一度も見つからなかった。 しかし、この伝説がまったくのウソというわけでもない。ムイスカ人の伝説に登場する湖は、コロンビアのボゴタに近いアンデス高地にあるグアタビータ湖かもしれないのだ。 この湖や周辺では、複数の金製品と宝石が見つかったことがある。しかし、湖の水を抜いて伝説の財宝を回収しようとする試みは、すべて失敗に終わった。湖に沈められた財宝があるとすれば、今も水中に眠っているはずだ。 コットランドの巨石遺構研究者のアレクサンダー・トムが提唱した古代の天文学装置であるとする説や、ヘルムート・トリブッチの提唱した蜃気楼の観測所であるとする説などが主流である。 カルナック列石に関連のあるとされる古墳が近辺に多く見られ、聖ミシェル古墳などが知られている。

エル・ドラード(El Dorado)とは、南アメリカに伝わる黄金郷にまつわる伝説である。転じて、黄金郷自体や理想郷を指す言葉としても使用される。大航海時代のヨーロッパ、特にスペイン人の間で広まり、新大陸進出の動機の一つとなった。 エル・ドラードとはスペイン語で「金箔をかぶせた」、または「黄金の人」を意味し、16世紀頃までアンデス地方に存在したチブチャ文化((ムイスカ文化)の儀式が基になっている。 この地方では金の採掘と装飾技術が発達し、コロンビアの首都ボゴタより北に57キロメートルの所に、山に囲まれたきれいな円形の湖がある。 このグアタビータ湖では、その土地の首長が全身に金粉を塗り儀式を行う風習をもっていた。 大航海時代にスペインのコンキスタドール達がこの噂を聞き、この話に尾ひれがついて、アマゾンの奥地には黄金郷があるという伝説となった。また、スペイン人たちは当時黄金並みに価値があったシナモンの木がエルドラードの土地に自生しているとも信じていた。 エルドラード発見を目指した探検家たちは、死亡、飢え、共食い、発狂、破産などの状況に陥った。

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

前節へ移行 : https://blog.goo.ne.jp/bothukemon/e/ddf83a1150b42e717aafe0de422e396d

・◎・◎・◎・◎・◎・

◒ ◓ ◒ ◒ ◓ ◒

_._._._._._._._ _._._._._._._._ _._._._._._._._

----------下記の姉妹ブログ 一度 ご訪問下さい--------------

【浪漫孤鴻;時事自講】 :http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【壺公夢想;如水自講】 :https://thubokou.wordpress.com/

================================================

森のなかえ

================================================