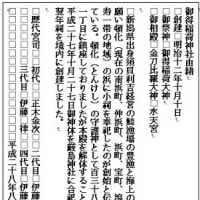

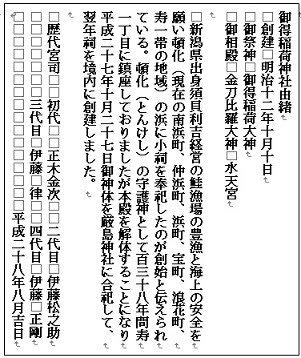

越後国出身者の鮭漁場に起源と・・・・・ 御得稲荷神社由緒240519

「繁栄」の対語は、「衰微」「衰退」ではあろうが、「中心街の繁栄」の対語となれば「中心街支持力の喪失」。

農漁村集落に無人社が増えて、神職の兼任が増加している。そうした指摘の後には、祭祀奉納をしなくなった、出来なくなったの状況。

ここへ来て、繁栄を支えたはずの神々に「神社仕舞い」の知らせを聴かされている。

2022年4月20日 水曜日には「日枝神社 4月で閉鎖 旭町、老朽化や高齢化などで」と報じられた。

https://kushironews.jp/2022/04/20/334499/#google_vignette

「大正時代から新潟県出身者の心のよりどころとして建立された日(ひ)枝(えい)神社(釧路市旭町9、田村某・・・」とされる。

「手繰網漁業に用いられる『川崎船』という帆船が釧路に進出し、タラ、スケトウダラ、カレイなどの沖合漁業に従事した記録」

「川崎船に乗ってやってきた越後の漁民は、現在の釧路市旭町、川上町に定住し、この辺りは漁師町として繁栄しましたが、昭和2年(1927年)、新潟県北蒲原郡次第浜(現:北蒲原郡聖籠町次第浜)出身の漁師たちが、地元にある『日枝神社』から分霊勧請してできたのが、現在のこの神社」とも。

https://blog.goo.ne.jp/five-colors1213/e/f3f25054af6c8bc1f30f1fdaca27b65b

越後漁業者の釧路沖合出漁と申すと「タラ、スケトウダラ、カレイ」と心得ていた。

が、釧路市寿町一丁目の御得稲荷神社」は「トンケシ浜に開設、鮭漁場に設置の小祠が起源」と。

思うに次第浜=旭町の中越に対して、下越と申すか村上市あたりの出身者の創建になる、かと。

二代目から伊藤家が神職を務めてこられた。三代目 律師が2014年に亡くなられ、17年に「釧路国壱ノ宮 厳島神社に合祀」された。

跡地に「由緒碑」が設置され、その碑文を記載してみておく。

「繁栄」の対語は、「衰微」「衰退」ではあろうが、「中心街の繁栄」の対語となれば「中心街支持力の喪失」。

農漁村集落に無人社が増えて、神職の兼任が増加している。そうした指摘の後には、祭祀奉納をしなくなった、出来なくなったの状況。

ここへ来て、繁栄を支えたはずの神々に「神社仕舞い」の知らせを聴かされている。

2022年4月20日 水曜日には「日枝神社 4月で閉鎖 旭町、老朽化や高齢化などで」と報じられた。

https://kushironews.jp/2022/04/20/334499/#google_vignette

「大正時代から新潟県出身者の心のよりどころとして建立された日(ひ)枝(えい)神社(釧路市旭町9、田村某・・・」とされる。

「手繰網漁業に用いられる『川崎船』という帆船が釧路に進出し、タラ、スケトウダラ、カレイなどの沖合漁業に従事した記録」

「川崎船に乗ってやってきた越後の漁民は、現在の釧路市旭町、川上町に定住し、この辺りは漁師町として繁栄しましたが、昭和2年(1927年)、新潟県北蒲原郡次第浜(現:北蒲原郡聖籠町次第浜)出身の漁師たちが、地元にある『日枝神社』から分霊勧請してできたのが、現在のこの神社」とも。

https://blog.goo.ne.jp/five-colors1213/e/f3f25054af6c8bc1f30f1fdaca27b65b

越後漁業者の釧路沖合出漁と申すと「タラ、スケトウダラ、カレイ」と心得ていた。

が、釧路市寿町一丁目の御得稲荷神社」は「トンケシ浜に開設、鮭漁場に設置の小祠が起源」と。

思うに次第浜=旭町の中越に対して、下越と申すか村上市あたりの出身者の創建になる、かと。

二代目から伊藤家が神職を務めてこられた。三代目 律師が2014年に亡くなられ、17年に「釧路国壱ノ宮 厳島神社に合祀」された。

跡地に「由緒碑」が設置され、その碑文を記載してみておく。