おはようございます。前回明日にでもとお伝えしましたが、少し先延ばしになってしまいました。

外境は存在しないとどうしていえるのかという問題です。ここは、無始以来の有漏種子が因として現行している異熟識を受け止めることが出来ないことに関わってきます。

もう少し先になりますと、阿頼耶識の心所が述べられますが、触の心所が大事なキ-ワ-ドになると思います。

根・境・識の三和合に由って認識が生起するわけですが、ここに深く関わってくるのが恒審思量の第七末那識なのです。

根・境・識の何れの一つがなかったなら認識は起こりません。根が境に働きかけなければ識は生まれません。識があっても、根・境が無かったなら認識は起こりません。認識は和合体なのです。

前五識の成り立ちは、例えば眼識は眼根に依り、眼根の対象である眼境(色境のことです)を捉えて眼識が生まれます。ここには分別は働きませんので現量(ありのまま)なのです。

以下、耳識(耳根・声境)・鼻識(鼻根・香境)・舌識(舌根・味境)・身識(身ね・触境)の構造も同じです。

問題は第六意識です。意根と法境の三和合なのですが、意は感情を司る受の心所になります。依としては、因縁依・増上縁依・開導依なのですが、第六意識の所依は、『成唯識論』巻第四に於いて、(選註本P84)「第六意識の倶有所依は唯二種のみ有り。謂く七と八との識なり。」と説明されています。

つまり、第六意識は第八阿頼耶識と第七末那識を所依としているのです。第六意識は第八阿頼耶識を根本依として意識活動を起こしているのです。そして第七末那識の関与は、これも『楞伽経』の伽他に説かれているのですが、「阿頼耶識を依と為て、故に末那転ずること有り。心と及び意とに依止して余の転識生ずるを得と。」と。

阿頼耶識の倶有所依は第七末那識なのですね。阿頼耶識の三相が説かれているところで、執されるところの蔵識と説明されていましたが、現量としての前五識はですね、意識を所依としてして動いていますから、意識の支配下にあるといえます。ですから、前五識が常に現量であっても、第七末識を通して認識された意識に依って、限りなく自己を思い量る自意識の色づけで持って第八阿頼耶識にインプットされることになります。

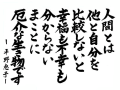

この構造が過去の種子として、現の異熟識として行動しているのが自身の今の姿になりますね。有為有漏の相ですね。ここで何のアクションも無かったなら、未来は開かれませんね。だから、「今」が大切な時間なのです。時間は常に与えられているのですが、その時間を無視して生きているのが私の現実相です。

横道にづれてしまいましたが、投稿が長いという指摘もいただきましたので、今回はここで終わっておきます。