駅弁立ち売り

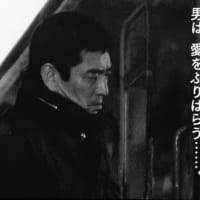

なんとも懐かしい「駅弁立ち売り」の写真である。

かつては、旅の風物詩として旅情を誘う風景であった。

「ベントーベントー」と大きな売り声で、

ホームに入った列車が停車している間の短い時間のうちに弁当を売り歩く「弁当屋さん」と

それを買う客との間のやり取りが私は好きだった。

発車の合図のベルがホームに流れ、「ゴトン」と汽車がゆっくり大きな車輪を回す。

窓からお金を握りしめ、弁当屋を呼ぶ声に緊迫感がある。

今と違って汽車はゆっくり発車するから、お金をとりそこなったとか、

逆にお金は渡したが弁当をもらえずになんてアクシデントは起きなかったのだろう。

懐かしい昭和のプラットホームの風景である。

現代のようにファミレスがあり、コンビニやスーパーには多彩な弁当が並んでいる時代と違って、

日常から非日常の世界へ旅立つ旅行者にとって、

「立ち売り駅弁」は、何よりの楽しみであり、ごちそうだったように思う。

(写真はウエブ朝日新聞より引用)

(写真はウエブ朝日新聞より引用)

駅弁立ち売りの懐かしいスタイルである。

滋賀県米原駅の構内で販売を復活させた「井筒屋」の駅弁である。

1889(明治22)年に駅弁を始めた老舗で、井筒屋は30年ほど前まで立ち売りをしていたが、

担当者の引退と共になくなった。

記事は、「担当者の引退」とともに駅弁立ち売りはなくなったと書いているが、

それは、消滅の原因の一つで、汽車から電車に替わり窓が開かなくなったことや、

食料特に外食産業の普及などにより、時代にそぐわなくなったための消滅だった。

長距離鈍行列車も無くなり、高速電車は瞬く間に目的地に着いてしまう。

駅ホームでの立ち売り駅弁が姿を消したのは、こうした効率や利便性を追求した結果の

帰結だったのだろう。

便利性と快適性を鉄道に求めた結果、

私たちは「旅情」という大切な感性をどこかに置き去りにしてしまったのだ。

井筒屋の駅弁の復活は、駅側からの「旅客の弁当ニーズにこたえられないか」という要望で、

に応えたものらしいが、当面は常時販売ではなく、時期を決めての販売となるらしい。

時代の流れに消えていった「立ち売り駅弁」だが、

その始まりは、明治18(1885)年7月16日、日本鉄道から依頼を受けて「白木屋」という旅館が販売したのが最初らしい。

この日に開業した日本鉄道宇都宮駅で販売された。

「おにぎり2個にたくあんが2切れ」を竹の皮に包んで販売価格は5銭だったと記録にあります。

この時代天丼が4銭で食べられたというから、結構割高な値段だった。

それでも、当時は列車の運行本数が少なかったために、5銭は赤字覚悟の値段だったようです。

※日本鉄道とは、国有鉄道ではなく、日本発の民営鉄道で、明治39(1906)に国有化された。

公式の記録がないので、駅弁の元祖争いは多くの説がある。もっとも宇都宮説も確かな証拠があるわけではない。例えば、群馬県・信越本線横川駅で荻野屋が明治18(1885)年に駅弁を販売している。

以下、インターネット駅弁資料館の記事を参照にまとめました。

〇 大阪府・東海道本線大阪駅説

明治10(1877)年に発売。

(大阪駅の開業が1874年ですからひの3年後には駅弁が販売されたことになります)

〇 兵庫県・東海道本線神戸駅説

「神戸駅史の年譜」によると、明治10(1877)年7月に「立ち売り弁当販売開始」と書かれているそうで

す。(神戸駅の開業が明治7年で、その3年後には立ち売りの駅弁が始まっていた)

〇 東京都・上野駅東北本線上野駅説

明治16(1883)年7月28日を発売日としています。この日が上野駅の開業日にあたります。

「上野停車 場構内 弁当料理 ふぢのや」とあり、上野停車場とあり、

これが駅構内なのかプラットホームなのかは不明です。

〇 群馬県・高崎線熊谷駅説

明治16年7月28日、熊谷駅が開業した日に「駅の売店で寿司とパン」

が売られた、とありますが、これを駅弁と称してよいものかどうか疑問が残ります。

〇 福井県・北陸本線敦賀駅説

明治17(1884)年に駅弁発売。敦賀駅は明治15年開業。明治17年には柳ケ瀬トンネルの開通により便利

性が増し、これを記念しての駅弁販売か。

〇 群馬県・高崎線高崎駅説

明治17(1884)年、上越線の開通に伴い、おにぎりの販売を始めたのが始まり。

〇 栃木県・東北本線小山駅説

明治18(1885)年、小山駅開設に伴い、駅前で売られていた「翁(おきな)寿司」が駅の中で売られるよ

うになったのが始まり。

おなじみの「幕の内弁当」の駅弁の登場は、1889(明治22)年姫路駅といわれています。

メニューを紹介します。

・たいの塩焼き ・伊達巻き ・焼きかまぼこ ・だし巻き卵 ・大豆こんぶ煮付け

・栗きんとん ・ごぼう煮つけ ・少し甘みをつけて炊いたゆり根 ・薄味で煮つけたふき

・奈良漬と梅干し(香の物) ・黒ごまをふった白飯

豊富な品数ゆえに、おかずに目移りがして、口の中で味が分散され、「味わう」

という行為が減殺されるような気がして、「大人のお子様ランチ」風の「幕の内弁当」は

敬遠してしまいます。

現役時代、出張や会議、研修会等が多くあり、たいがいは問答無用の「幕の内弁当」でした。

だれの好みにも会い、クレームか起きる確率が少ないという理由で、主催者側が便利に選んでし

まうということもあったのでしょう。そんなこともあって、

私は、幕の内弁当が好みでなくなりました。

この弁当は1890年代に開発販売されました。

明治22(1889)には、小さな土瓶に入った温かいお茶が発売され、

「汽車土瓶」と言われていました。一方、首から下げた弁当に加え、土瓶のお茶が加わり、

「立ち売り駅弁」は結構な体力を要求される職業になりました。

今でも生き残っている人気「駅弁」を紹介します。

シウマイ弁当 …1954(昭和29)年

峠の釜めし …1958(昭和33)年

ますのすし …1912(明治45、大正元)年

だるま弁当 …1960(昭和35)年

いかめし …1941(昭和16)年

それぞれの地域の特徴と吟味した食材を取り入れた、「ご当地弁当」は、

駅弁から道の駅、高速道路サービスエリア、デパートでの

「駅弁大会」などで人気弁当となっています。

駅弁が亡くなり、同時に旅の旅情も半減してしまった現在ですが、

私は、汽車の座席で母と食べた駅弁がわすれられず、今でも駅弁を買い、

駅の待合室などで食べることにこだわっとています。

(つれづれに…№116) (2024.5.18記)

半透明の樹脂製に入ったお茶は味気なく感じました。

駅弁は列車旅の楽しみでしたね。

ポリ容器が開発されてから、陶器製は姿を消し行きました。私は、「陶器製」のものを好みましたが、ポリ容器製は暑くて触れない、ポリ容器の匂いがお茶に移っているようで好みに合いませんでした。同じようなことは、缶ビールが開発されたときにも、「缶の匂いが移る」ということで、最初は不評でした。それでも容器の価格や材料の経費や輸送コスト、販売者の労働軽減などから、消えていったようです。

現在でも昔ながらの「お茶」を打っている駅があります。例えば、中央本線・小淵沢駅で、2021年に「汽車土瓶」型が復刻販売されたようです。価格は380円と割高です。

信楽焼きの汽車土瓶は、2014年ごろより、一個700円で復刻販売されているようです。ただしこちらはお土産用のグッズとして販売のため、お茶を入れた状態での販売はしていないそうです。

(駅弁資料館による)

ご訪問ありがとうございました。