飲みに出たときに隣り合ったお嬢さんから「笠松山には磨崖仏がありますよ」と写真を見せてもらった。家に帰って調べてみると、笠松山ははりま山歩きのNo.6にも載っている加西アルプスの一端らしい。

「磨崖仏いいね!」と行ってみたら加西アルプス自体が最高だった。

YAMAPで加西アルプスを調べると、加西市善防公民館に車を停めて善防山に入り、笠松山を回るのが定番らしい。加西市善防公民館は姫路からだと国道372号線で一本。簡単に行けちゃう。

「いってらっしゃい。気を付けて。」庭木の手入れをされていた職員の方が笑顔で僕を送り出してくれたのでここに車を停めるのは全く問題ない様子。トイレもあるしこれはありがたい駐車場だ。

というのが、実は駐車場の出口の真ん前が善防山の大手門登山口なのだ。だけどせっかくなら山の端っこから歩きたいので372号を少し戻り善防山本丸登山口を目指すことにする。信号のある角の池を回りこんだところで善防山の全貌が見えた(なんちゃって

善防山

善防山は標高251m。手前の小山を越えて真ん中の尖がり山を越えてその向こうに緩やかに見えるのが善防山。

今のところは善防山についての理解は追いついてる感じだ。

僕は事前に地図を頭に入れて、山に入るとほとんど地図を見ない。それで結構失敗もするけれど、知らない道を迷ったり、自分の勘に頼ったり、人とコミュニケートして道を聞いたりするのが楽しいんだからしようがない。

池を越えてそれほど歩くでもなく善防山本丸登山口に到着。登山口の名前が「大手門」とか「本丸」だから善防山にはお城があったに違いない。これは善防山の山頂で結果が出るので後ほど。

前を行くおばちゃんの具合があまりよくなさそうだ。「大丈夫ですか?」と声掛けだけして、お身内らしいお二人に任せて歩を進めた。

イノシシ除けの鉄柵を開けて入山。取りつきに森の中の細い道を上がっていくのは地元の陶ヶ岳にも似た感じだ。ただ山口と播磨の山々の違いはその先に岩が待っていること。

こんな風にね。

ほどなく最初の小山の山頂に到着した。低山中の低山なのに岩稜なので木が少ない。

周りを見回すともう景色がいい。

岩の真ん中にあるあのボックスはなんだ。開けてみると何も入ってなかった。いや煙草の吸殻が2~3本、まさか巨大灰皿でもあるまい。まいいや。次の尖がり山に行こう。

ちょっとした馬の背を渡り岩に取りつく。写真だと急に見えるけれどもそれほどの角度もないので余裕をもって岩から振り返ってみる。

向こうに見えるはげ山が先ほどの小山。そこから馬の背を渡って、岩を登ってきたことが分かる。大手門登山口から入ったらこの景色は堪能できないんじゃないか?やっぱり本丸で正解だったな。

それにしてもなかなかの景色「これが加西アルプスと言われるゆえんか」とこの時思ったのだけれども、まだまだこの先の笠松山も面白かった。

まあ、とりあえず善防山を続けよう。

先ほどの岩をもう少し登って巻き道に入るとすぐに分岐にあたる。もちろん善防山の方に進むんだけれども分岐の近くにあったのがこの岩。なんでもない岩だけど一応マイルストーンとして記録しておく。

ちなみに尖がり山の山頂は小さな広場なだけだった。尖がり山を降りたところに石垣があったので出城の名残かもしれないなーと思いつつ善防山へ。

ふもとの溜池から撮った写真からも分かる通り、尖がり山から善防山へは緩やかな稜線が続く。稜線歩きといっても林のなかを抜けていくので景色が開けているわけでもなく…

なんて播磨に来てから「稜線歩きとは岩稜の馬の背を歩くものだ。景色くらいあって当然だ。」みたいな贅沢な人間になってきてる気がする。

僕は大丈夫だろうか。

善防山の山頂は平らでかなりの広さがあった。木陰もあって気持ちがいい。散歩コースとして良いんじゃないだろうか。

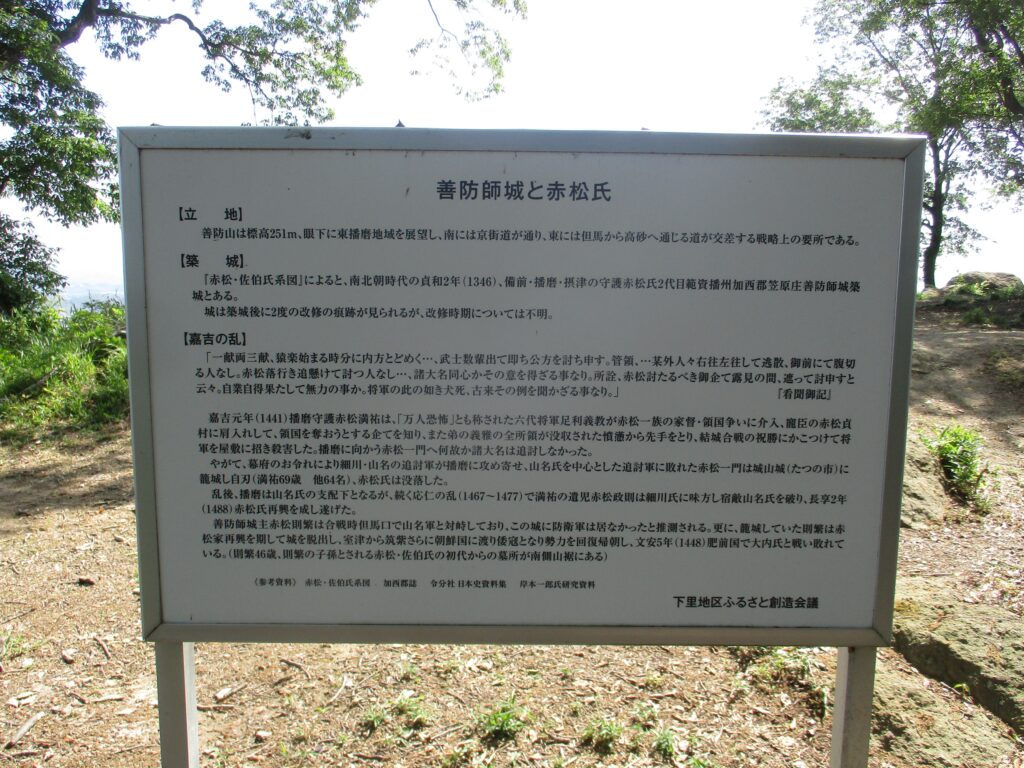

それに360度眺望もよい。それもそのはずでやはりかつてはお城があったそうだ。

ここ善防山は室町時代(戦国時代)、東西南北交通の要所が見下ろせる場所にあったことが書かれている。城主の赤松一族はなかなかに気性が激しく、暴君と呼ばれた六代将軍足利義教を討ったのもすごいが、お家再興のために何度も立ち上がるというのもすごい。

説明看板の最後に大内氏も出てくるので是非読んで欲しい。

さて、笠松山に行くか。

さらっと「笠松山に行くか」と書いたがここで笠松山に行く道を間違えて700mくらいロスした。登りなおして善防山の山頂で見つけたのがこの看板。

帰れないくらいにロストするとダサいけれども、まあそもそも歩きに来てるわけでね。700mくらいのロスなら何でもない。迷うのもまた楽しいのだというスタイル。

ただ山頂は1つだけど下る道は360度あるから山頂では地図を見るようにしよう。

(ってね。いつも書くけどやらないんだよなあ。

笠松山

善防山の山頂で笠松山に向かう看板を見つけて急坂を下っていくと景色が開け、緑に映える白い道が続くのが見える。今のところどれが笠松山か分からないが、あのとんがりかなあと進む。

ここいらの景色があまりに良いので何枚か残しておく。

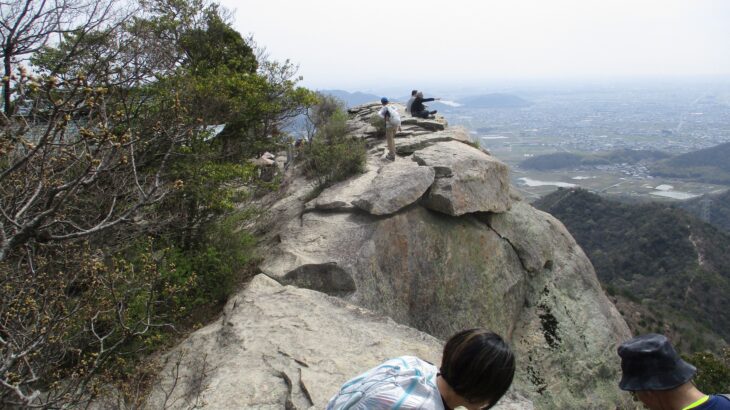

実は人が座ってるあの大岩の手前に吊り橋が架かっている。

事前に吊り橋があることは調べててね。

吊り橋があるのはうれしいじゃない?

気分上がるし

この吊り橋は切通しの参道(舗装路)の上にかかってるとのこと。結構揺れるんだけど、やっぱ気分が上がる。

これを渡ると目の前がさっきの大岩なの。

上からのぞき込むと怖く見えるけど鎖もあるし手をつかずとも登れるくらいの傾斜。

大岩の上は風が吹きまくって気持ちがいいよ。

大岩の向こうがまた崖になっててそこに達磨太子がキタ━(゚∀゚)━!!

ん!?あれ?

飲みに出たときに隣り合ったお嬢さんが見せてくれた写真がこれだったから僕はこれを磨崖仏だと信じ込んでたが、修験者が彫ったにしては時代がずいぶん新しいものに見える。

別に学者じゃないけれども修験の磨崖仏ってのはこれまでも結構見てきてて、古い磨崖仏って線彫りだったり、立体だとしてももっと技術が稚拙なはずなんだよなあ。この達磨太子さん、浮いた部分が崩れてもないしなんだかコンクリにすら見えるぞ。

それで、後から写真を整理してて気が付いたんだけど古法華(ふるほっけ)の磨崖仏は吊り橋の途中から見えるらしいよ。お姉ちゃん、間違っとるやんけ 笑

というわけで本物の磨崖仏は見逃しました。がちょーん

まあ、この時点ではそんなん知らんわけでね、大岩を右に回り込んでどこまでも続く白い道を右端まで行くわけ。

「お嬢ちゃんが教えてくれた達磨太子は見たし今日の目的達成だな。後は流して…」と思ってたらここから笠松山に行くまでの道と景色がまた素晴らしい。さすが加西アルプス。めちゃめちゃ気に入りました。

いっつも前向きな写真を撮るけど、振り返ることも大事だね。〇〇アルプスとかって名前が付いてるところは前向きな写真って岩ばっかりだもんな 笑

この辺りから横移動開始で笠松山を正面に見つつ進むようになります。

右に見えるのが笠松山なんだけど一度左の山に登って稜線に出るコースです。

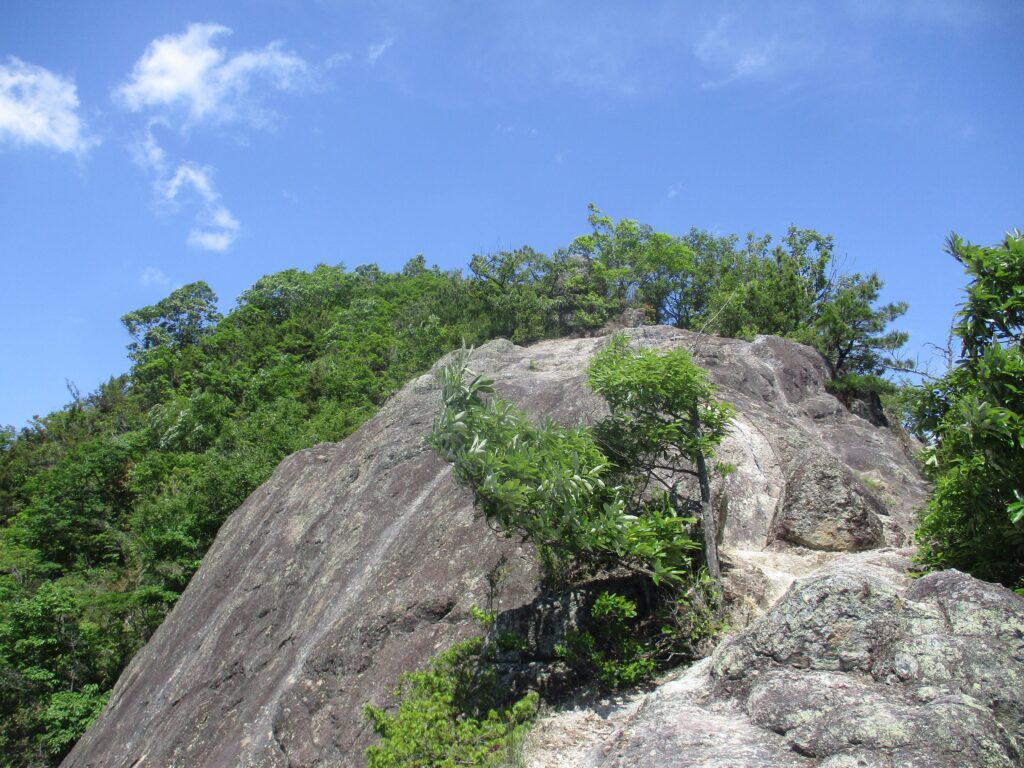

稜線に出て右手正面に見えるのが笠松山。近くに見えるけど最後の最後にもう一つ岩登り。

岩を登った先が笠松山山頂。なんか立派な展望台。岩登ったりそこそこ歩くのに山頂はめっちゃ公園感があってワロス。

実はここ加西アルプスは古法華自然公園の中にあって笠松山は人気のハイキングコースでもあるのでした。ちゃんちゃん。

なんとかと煙は高いところが好きってね。展望台があれば一応展望台にも登っとかないと。

下山

下山は展望台のすぐ下から大柳ダム方向へ。

笠松山のピークを降りた四差路に古法華自然公園のハイキングコース図があって、直進すれば東屋があるようなのでとりあえずもうひと山登って東屋で休憩。

日陰で風通しもよく人もいないのでくつろげた。ここもいいところ。

これは失敗な。山頂に着いたら地図を見ろって話なんだけど、実はこの東屋の奥に皆さんがよく通られる道があった模様。何も知らずめっちゃ滑る道を下る。

次に行った時には東屋の周りをよく見てみよう。この道はやばいわ。

滑らずこけずになんとか降りてくるとここから古法華寺まで400mと書いてある。頭の中にある地図だと古法華寺から吊り橋の下を通って加西市善防公民館の近くに抜けられたはず。

それは正しいんだけど、しかーし!これが実は選択ミス!

ここを大柳ダム方向に下れば「馬の背登山口」というのがあってもうひと山楽しめたらしいよ。うーん、やっぱりまだ土地勘がないので地図と人のルートログを見ても完全には把握できてないなあ。

まいっか。切通しの参道の磨崖仏も見たいし加西アルプスは気持ちいいしまた来ればいいさ。

古法華寺

馬の背には気が付かないまま最後に古法華寺に寄ってきた。

道沿いにあるたくさんの石仏に誘われて古法華寺に寄ってみた。

古法華(ふるほっけ)寺に収蔵されている浮彫三尊仏龕(通称:古法華石仏)は、今をさかのぼること約1300年前の白鳳時代に彫られた石造彫刻。わが国最古の石仏で国重要文化財に指定されています。

https://kanko-kasai.com/spot/culture/furuhokke/

かさい観光ナビ

人生万事塞翁が馬ってね。僕は重文好きなんで古法華寺に寄れたのは良かったよ。浮彫三尊仏龕は公開はされてなかったけど、代わりに面白いものを見つけたしね。それが善防山界碑記。この石碑には善防山界隈の歴史が書かれてたよ。

山の由来とか地方の歴史とか大好き。要約を要約してみる。

加西郡西南の片隅に善防山と号するはげ山がある。東西一里を経て、南北におよそ五百歩の岩の塊が連なり、土地の境界が入り違っている。谷の水は滴って小さい流れを作り、原野に広がり、城址は高くそびえ立っている。池の水は満ち溢れ、鴨と雁が浮いているのは浮草に似ている。

山の中腹と麓との間は五村にまたがり、麓は九村が入り組んでいる。この地は、隣郷において用材が乏しく、薪も乏しいため、貧翁は日の出にこのはげ山の荒廃した土地を踏み分け草根で飯を炊いた。

上述の九村と五村は牛居・大村・王子村・戸田井村・両月村・東長村・西長村・岸呂村・片嶋村・北山村・東剣坂村・西剣坂村・大柳村・中山村で、これらの村は江戸時代に善防山を入会山としていたとのこと。

入会山ってのは薪炭・用材・肥料用の落葉の採取について共同利用が認められた山林のことね。

私は常にこのことを嘆いていた。しばしば評議を願い、村長が松の苗を植えて豊年となることを決議したが、いまだ荒廃地を脱することはできずにいる。時に明治七年、役人をもてなして広く天下の地位を検査せしめ、村民の前に評議を重ね、十数か所の地に標塚を築いて村有地とした。

これは土地の境界を定めて村間の入会山をやめたとの意味に取れます。実は明治6年に地租改正が行われて日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立するのですが、それと符合して村有地とすることが決められたということなのだと思います。役人をもてなしたのもそのため?

松の木に老龍鱗が生じるには非常に多くの年月がかかるだろう。この石を建ててその顛末を記す。

明治八年一月 網引村 高田六郎右衛門

高田六郎右衛門さん頑張りましたね。高田六郎右衛門さんは今でいうネゴシエーターだったのかもしれません。

就業人口でいうと江戸の小作から明治の軽工業、昭和の重工業、サービス業へと時代は移ろい、収入源が変わり材木も生活必需品でなくなって幾年月が経ちました。六郎右衛門さんの思いと合致するか分かりませんが、善防山には青々と緑が広がっていました。

なんとなくしんみり。

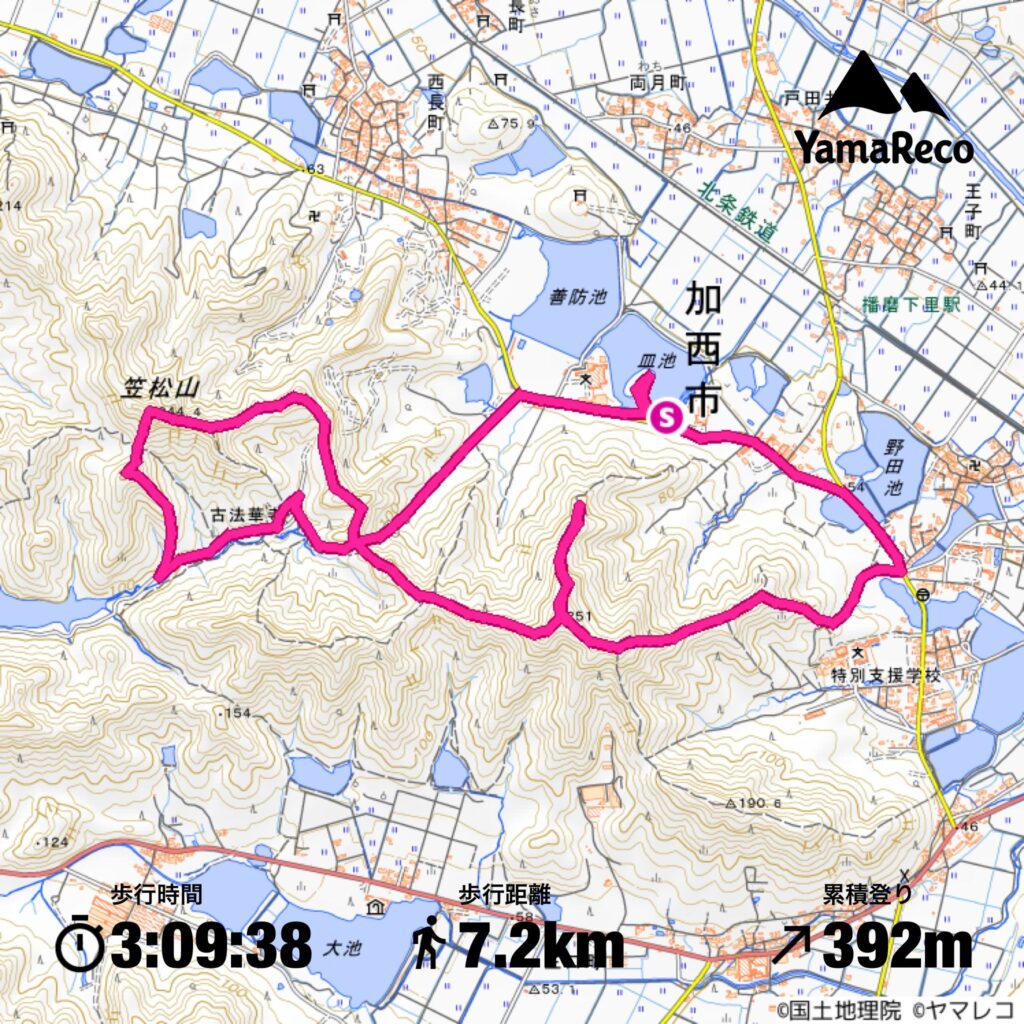

加西アルプス 今日のルート

はい!じゃあ色々失敗したけど恥ずかしげもなく今日のルートを公開するよ。晴天の加西アルプスは本当に気持ちよく最高だった。いっぱい道を間違えたのでまた行こうと思う。

加西アルプスはお気に入りの山の一つに入ったからね。

加西市善防公民館(S)に車を停めさせてもらい、372号線まで戻って善防山本丸登山口から入山。

善防山は三連山。最初の小山の山頂にはすぐに到着。

そこから尖がり山までの馬の背がまず気持ちいい。

尖がり山から善防山までは緩い林の稜線歩き。

善防山から間違って北に降りる。

善防山まで戻って西の笠松山へ。緑に白い道が美しい。

道が交差しているところが吊り橋。

吊り橋の直後が大岩でこれを登ると正面に達磨太子が見える。

※ 達磨太子じゃない磨崖仏は吊り橋から見るらしいよ

大岩から右へ。ここから笠松山までの道がまた奇麗。

笠松山からは大柳ダム方向へ下山。

※ 途中の東屋からは直進でもっと良い道を降りるべき

舗装路まで降りて古法華寺へ

※ 大柳ダム方向に向かうと馬の背登山口があるらしい

古法華寺から吊り橋の下を通って北へ。

池のそばに着いたら右にとって加西市善防公民館着。

それじゃまた。