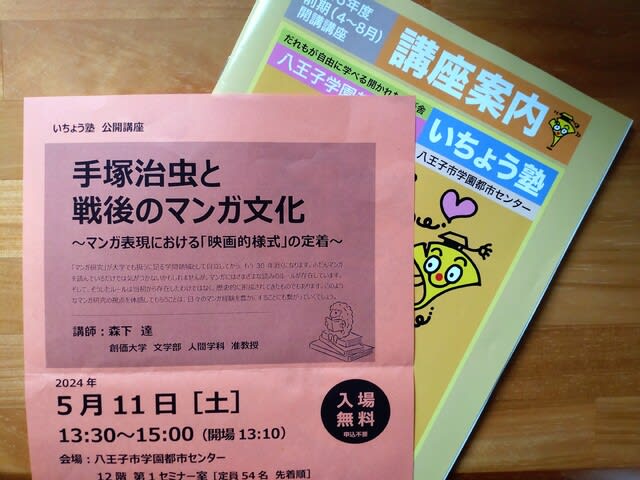

2024年5月11日に、筆者は東京都八王子市(人口約56万人)と大学コンソーシアム八王子加盟の25の大学・短期大学・高等専門学校等が一般市民を対象に展開している「八王子学園都市大学」(愛称:いちょう塾)の一講座(無料の公開講座)、「手塚治虫と戦後のマンガ文化」を聴講してきました(↑上記写真参照)。会場は、いちょう塾の事務局があるJR八王子駅前に建つオクトーレ(↓下記写真参照)です。

講師は「ポピュラー・カルチャー研究」を専門としている創価大学文学部の森下達(ひろし)准教授です。それまでの研究成果として2021年に青土社から出版された『ストーリー・マンガとはなにか 手塚治虫と戦後マンガの「物語」』の内容をベースに、手塚治虫の2つの作品「吸血魔團」(1948年)と「38度線上の怪物」(1953年)の単行本等を実際に披露しながらの90分の講演でした。

森下准教授は、手塚治虫が1950年代に「古典的ハリウッド映画的」な様式を展開し、マンガにおいて登場人物の内面的・心理的な面をコマ割りされた手書きの絵で表現し始めた。それが、その後のマンガの面白さである「物語」としての魅力を生み出し、印象付け、マンガの神様と称されるようになっていったと結論づけています。

筆者を含めて多くの中高年世代に、手塚治虫は1960年代~70年代にテレビで放送された「鉄腕アトム」や「ブラックジャック」等の人気テレビアニメの巨匠として記憶されています。この講演を聴講して、改めて漫画家・手塚治虫が先駆となった映像的・映画的なマンガ手法が、その後のアニメ作品につながっていく原点なのだと感じました。

※備考:講座の教室内での写真撮影は禁止されていました。

以上