今回は、ムスカリだ。キジカクシ科ムスカリ属の球根植物。青紫の丸い壺形の小花がブドウの房のようにかたまって咲いてるいることから「ブドウヒアシンス」の別名を持つ。由来は、ギリシア語で麝香(じゃこう)を意味する「moschos(ムスク)」で、強い芳香を放つ品種があることに由来するらしいが、ここのは殆ど香りがしない。ま、小次郎は分かるようだが………。花色は青紫色だが、近年は、白色、コバルト色もあるという。

<2019年3月16日>多久川の土堤

全景からみていこう。

◇左側が多久川、右側は住宅街との間で側溝になっている。その斜面に咲いている。ここは、スノーフレークも咲いていたところだよ。

スノーフレークはこちら Link先 → 小次郎と春の草花2ースノーフレーク(鈴蘭水仙)-

◇ この花、小次郎くんがクンクンして教えてくれた。 教えてくれないと分からなかったと思う。

◇ここ、誰かが植えたとは思えない。逸出(野生化)したものだろう。

◇ 高さは10㎝~20㎝程度。草の間に埋もれていると、気づきにくい\。

◇ 青紫のブドウの房を逆にした形。左の背が高いのはスギナだよ。うむ、ツクシもあったところ。

◇ 小次郎くん、お座りで十分で、伏せなくてもいいんだよ。 ま、楽にしてくれたまえ!

◇ うーん、お座りだと、花が隠れてしまうなあ! いろいろ注文してゴメンね。

◇ 花をよく眺めてみる。確かにブドウの房みたい。ちょっと勉強をしておこう

【ムスカリ】

◇ キジカクシ(注1)科ムスカリ属 注1 ヒアシンスorユリ科での分類もある。

青紫の丸い壺形の小花がブドウの房のようにかたまって咲き、チューリップなどのほかの花を引き立てる名脇役となっている。 花がブドウのように密集していることから「ブドウヒアシンス」とも呼ばれる。

◇ 原産地:地中海沿岸、西アジア。日本への渡来時期は明治時代。

◇ 開花期:3月~5月中旬 花の色は青紫だが、コバルト色(明るい青)、白、黄、ピンクもある。

【名前の由来】

ギリシア語で麝香(じゃこう)を意味する「moschos(ムスク)」を語源とし、強い芳香を放つ品種があることに由来する。 ※ 見つけたのは殆ど芳香はしない。ま、小次郎は分かるみたい。

改めて見てみよう

◇ ズームイン。左の白いのはボクの前足。ボクの毛とのコラボはどう?

◇ ムスカリの間にはスギナ。そう、ツクシの後に生えてくるヤツだ。ここは、ツクシもあった訳だ。

◇ 雑草が伸びていくと、ムスカリはうもれてしまうかもね。

◇手前は、道のコンクリート

以前のも見てみる。

<2018年3月24日、30日>

◇ 同じ場所。うーん、野生化して毎年頑張って咲いているんだな。

<2017年3月21日>

お終い

【写真一覧】

◇ムスカリ 福岡県糸島市 2019年3月16日、2018年3月30日

◇スノーフレーク(鈴蘭水仙) 福岡県糸島市 2019年3月16日

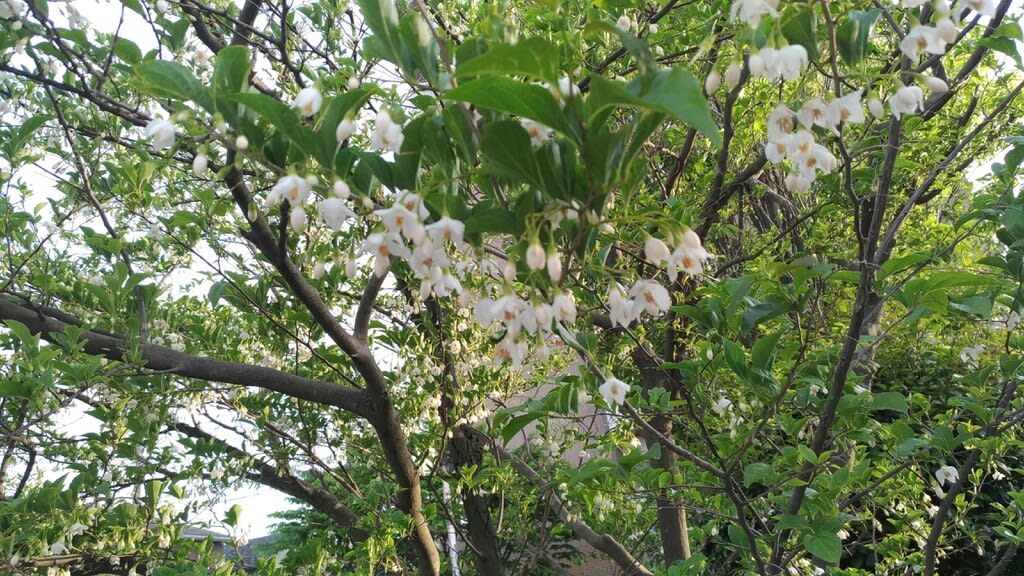

◇ハクモクレンとコブシの違い ◇コブシ(辛夷) 福岡県糸島市 2019年3月19日

小次郎と春の草花2 ームスカリー