速く走るシリーズ、今回は、もも上げ動作について。

ここでいうもも上げ動作とは、ももが、体の真下から前方に運ばれる局面をさしています。(下絵の矢印の範囲)

ももを高く上げて走りなさい、ももが上がっていない、などと言われたことがある人もいるかもしれません。

走っている時の、ももの上がり方について、どのように考えればよいのでしょうか?

ももの上げ動作が、どうのようにパフォーマンスと関係しているのかを調べたデータがあります。

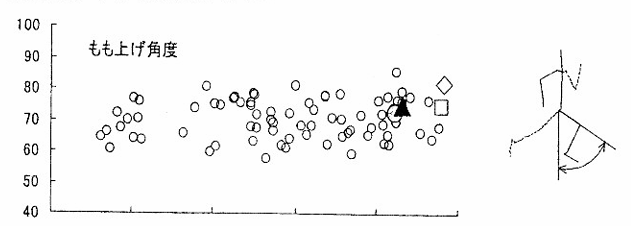

まずは、もも上げの高さについてです。

縦軸は、もも上げの角度、横軸は、走速度を表しています。

グラフからわかることは、速い選手も遅い選手も、もも上げの高さは、人それぞれです。

つまり、ももが高く上がったからといって、速く走れるわけではないということになります。

個人の骨格や走り方によって、ももの上がり方は、異なってくるため、意識して変える必要性はないと考えています。

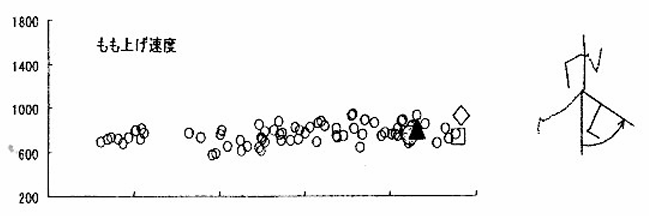

次は、ももを上げる速度について見ていきます。

ももを上げる速度も、走速度との関連は薄いように見えます。

もも上げ動作は、反対の足のキック動作と連動するため、ももだけ速く上げようとしても、あまり意味はないと考えられます。

そして、もも上げ動作を行っているときに、どのような筋の活動が起こっているかについてです。

地面をキックした足が、体の真下を通過するまでは、股関節屈筋群(腸腰筋など)が働いています。

その後、膝は前に動きます(もも上げ動作)が、その時点では、すでに、股関節伸筋群(ハムストリングスなど)が活動を始めています。

つまり、目に見える動作としては、ももを上げていますが、実際には、これ以上、ももが上がらないように、股関節伸筋群でブレーキをかけているということになります。

このことから、無理に、ももを上げようとすると、股関節を曲げ伸ばしする筋が同時に働いてしまうので、スムースな走りを妨げる要因にもなりえるかもしれません。

コメント