大野家系譜(伊予上川村大野家本)

【大野直昌庶流】

『 大野家正統譜図 』

三十五代目 【上川村系譜】

詮直 (~1399)

・宮内少輔

・母 直利娘

・(足利)義詮朝臣賜御諱詮字応安七(1374)申寅年

(足利)義満朝臣御進發九州 詮直供奉

後因島田満貞讒没収於采地詮舎

恨於満貞 応永六(1399)己卯伹於大内義弘

播籠干美濃国長森城被謀干土岐康行

上洛而同年十二月被討卒

注】「大洲菅田大野家本 」

於小田土居城連日致合戦之条、悦入候

就中連判之状被見申、殊如此沙汰公私

難有候、當方事可得落居候間、急速陣

可被竒候、可心安候、恐惶謹言

卯月十三日 (細川)頼有

大野十郎左衛門尉(詮直)殿

『愛媛県編年史(947*本文書大洲随筆にも載す)】

・又貞治六年(1366)山名退治仁木為大将被向

宇和喜多両郡詮直尽粉骨軍忠 四月七日

小田陣半落着註進其辺状為

上意 今川弾正俊通

今月七日状一九日たうらい(到来)、

いさひ(委細)きこし(聞食)めされ候、

抑此方事、ミきち山はた(繁多)寺の上の

あわちかもりのふる城を御ちん(陣)に

めされ候て、てきほうハミなミな山へおい

こまれ候へしほとに、とうこ(道後)のほう

のハ、のこる物なくなりて、それニつき候てハ

うわこうり(宇和郡)のせひ出候ハ、そのとき

ハとう時に参らせくれ候へし、まつそのへん

の事かつせん(合戦)をととめられ候て

うわへん(宇和辺)のせひも不存出候やう

にれうけん候ハ、たうほうのためしるへく

候へし、兼而又このはた寺の御ちんハ、

一日夜 御所方はかりにてまつめされ候て

つきの日につきのする大しやうにて、二百

よきはせはせくわわり申されて、このちん

めされ候てのちいさのてきちんハ、ひらきて

山こへひき入候へし、此ほうの事ハ、いまわ

のこる所なくしてめてたく候、なをなをその

へんのかつせんをととめられ、うわせひの

ふひに参候やうにれうけん候ハンか、

御忠せつにて候へし、又今月三日

さわまつ殿へ御つかひをたてられかし。

それともかさねて御しよをしんせ、それより

つき申され候ハ、返々めてたく候へし、

かまへてかまへてとくとくつけ申され候へし

よし被仰下也、あなかしこ

四月十九日 俊通 奉

大野十郎左衛門(詮直)入道殿

愛媛県編年史(1040*本文書検討を要す)

如上意依抽忠節為勧賞賜感状又其后

凶賊依御退治為上意

於与州致忠節之條、以心神妙也、

弥可抽戦功状如件

応安五年十一月十三日

細川右馬頭 頼有

大野十郎左衛門尉(詮直)殿

(946*本文書大洲随筆にも載す)

為上意所領

伊予国塩引村 二宮太郎左衛門尉跡事

所領置也 任先例可致沙汰状如件

細川右馬頭頼有

永和元年十一月廿一日

大野十郎左衛門尉(詮直)殿

伊豫国神崎庄北方三分二并余戸村窪田村

分領、為 御恩可致知行、依今度忠儀深重

可有其抽賞旨、被仰下状如件

永徳二年七月十七日

弾正弼 通俊

大野十郎左衛門入道殿

(1039*本文書検討を要す)

注】【南方紀伝 (新撰美濃志)】

南朝、元中五年(北朝 嘉慶二年八月 島田伊予守

満貞、兄土岐康行が代官として都にありて、兄康行を

ほろびしみづから惣領にたのむ事を望むにより、謀を

めぐらし、従弟の宮内少輔詮直は康行の婿たるにより

先 詮直逆意ある旨を将軍よしみつに訴えること延引

せば、康行 詮直一味し満貞と必合戦有りへし志からば

満貞おなしつみたらん事をうれへ申す、

其故に詮直、勘気せられ満貞に尾張の守護を給ふ

これにより満貞尾張におもむく、然る間 詮直 黒田口

にて満貞と合戦に及ぶ、康行も人をつかわして満貞を

討たんとす、

将軍このよしを聞き給いて、土岐左京太夫頼益に

命じて康行を征す、元中元年(北朝康陽元年)

二月 美濃国土岐康行退治として軍勢あまたさしつかわす

すにより、康行落ち行く、すなわち土岐頼益に

美濃国守護職を給ふ。

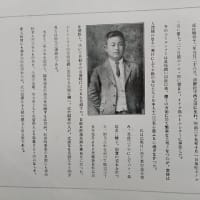

【久万町誌】

2・南北朝時代の大野氏

貞治三年、南朝年号では正平一九年(1364年)の末、阿讃

の細川頼之が伊予に侵入し、湯月城の河野通朝は周桑郡

三芳町にある瀬田山に進んで防いだが破れ、自害した。

その子通堯は北条市難波の恵良城にこもって細川勢を防い

だが抗しきれず安芸国能美島に逃れ、さらに九州に走って

南朝方に降り、征西将軍懐良親王に従って名を通直と改め

筑紫にとどまっていた。正平二十二年一二月に義詮将軍が

死去し、北朝側の動揺に乗じて伊予国では、河野通堯

配下の吉岡・大野・森山らが活発な行動を開始した。

この報を受けた京都では、正平二十三年、仁木義尹を将と

して伊予国に差し向けた。伊予の北朝方に迎えられた仁木

軍は宇和・喜多の方から兵を進めて、山方衆の根拠である

浮穴郡太田で一大決戦を試み、遂に大野・森山らは敗れ

ことの次第を九州にある通堯に報じた。

このとき、北朝側の仁木義尹を迎撃ったのは

二六代義直及び父直頼であって、この時の大野にも二派

あって、義直の弟、詮義は北朝に通じ、細川頼有の感状

を貰っている。 南朝側の敗北の報を受けた通堯は、やがて

九州を立って六月三十日、伊予松前浜に上陸し、北朝側の

完草入道同出羽守と戦って勝利をおさめた。通堯の軍には

土居、西園寺、山方衆らが加わって意気おおいにあがり

温泉郡大空城に完草入道を討ち、花見山城を陥れ府中を

攻めた。翌正平二四年(1369年)八月には新居・宇摩郡

に向い十一月には新居郡高外木城でおおいに細川軍を

破った。こうした通堯を中心とする伊予の南朝方は大いに

振るい、この年に四国の総大将として若宮良成親王を迎え

ようとする計画もあり懐良親王も東征を企てられると云うように

肥後の菊池氏と呼応して優勢となった。建徳二年(1371)

には征西将軍から通堯は伊予国守護職に補せられている。

こうした中で大野詮議は、松前合戦に利なく大田に帰城

したが、やはり細川方にあって働いていたと見え、応安五年

(1372年)頼有から出された次の文書がある。

予州に於いて忠節を致すの条、以て神妙也

弥、戦功を抽んずべきの状如件

応安五年十一月十三日

細川右馬頭頼明

大野十郎左衛門尉殿

しかし、西国の南朝軍も応安四年(1371年)今川貞世が

九州探題となってからは振わなくなる。こうした情勢の中に

あって、通堯も大勢に順応して将軍方に帰したものらしく、

康歴元年(1379)七月八日、義満から伊予国守護職に補

せられている。この年の閏四月十四日、管領細川頼之は

失脚し、讃岐に帰った。同じ将軍方にあっても河野氏と

細川氏は元来宿敵の関係にあり、加うるに九月五日、義満

将軍から頼之、誅罰の御教書が通堯にも発せられた関係も

あってか頼之の軍が伊予国に侵入してきた。

一方河野通堯は、これを迎え撃つため、宇和郡の西園寺

公俊とともに周桑郡佐志久原に出陣し、大いに細川勢戦った

が十一月六日、武運つたなく討死した。この時、通堯のニ子

兄の亀王は十一歳、弟、鬼王は九歳であったが、これ以後

二子、兄の亀王は十一歳、弟鬼王は九歳であったが、これ

以後河野家は全く振るわず、衰亡への道を辿ることとなった。

また、大野家について言えば、当主義直及び父直頼は

通堯とともに佐志久原で討死し、二十七代の家督は細川

頼有の推挙によって詮義と決定した。

注】 【伊予守護河野通之、同国安国寺をして、同寺領同国余戸庄

の内大野 森山の地を安堵せしむ。【安国寺文書】

伊予国余戸庄内、大野、森山、先知領分所領之事

上方為御寄進被成御教書上者、

早自寺家御知行不可有相違之状如件

応永四年(1397)十月十八日 河野六郎通之

安国寺衣鉢閣

注】【愛媛県史】

嘉慶二年(1388)二月二八日、将軍足利義満は伊予国安国寺

(温泉郡川内町)へ余戸荘(現松山市)をはじめ吉原郷地頭職

(和気郡)、松崎浜(松前町)を寄進している(安国寺文書・一〇六五)

ついで応永四年(1397)一〇月、余戸荘内にあった大野・森山

両氏の知行分の所領が、召し上げられて安国寺へ寄進され、

河野通之の安堵を得ている(安国寺文書・一一〇四)。

これからみると、森山氏も大野氏も幕府領(御料所)内で、室町将軍

から所領を給与されていたことがわかる。守護被官というよりむしろ

将軍被官として、京都に直結していたのであろう。

【大野直昌庶流】

『 大野家正統譜図 』

三十五代目 【上川村系譜】

詮直 (~1399)

・宮内少輔

・母 直利娘

・(足利)義詮朝臣賜御諱詮字応安七(1374)申寅年

(足利)義満朝臣御進發九州 詮直供奉

後因島田満貞讒没収於采地詮舎

恨於満貞 応永六(1399)己卯伹於大内義弘

播籠干美濃国長森城被謀干土岐康行

上洛而同年十二月被討卒

注】「大洲菅田大野家本 」

於小田土居城連日致合戦之条、悦入候

就中連判之状被見申、殊如此沙汰公私

難有候、當方事可得落居候間、急速陣

可被竒候、可心安候、恐惶謹言

卯月十三日 (細川)頼有

大野十郎左衛門尉(詮直)殿

『愛媛県編年史(947*本文書大洲随筆にも載す)】

・又貞治六年(1366)山名退治仁木為大将被向

宇和喜多両郡詮直尽粉骨軍忠 四月七日

小田陣半落着註進其辺状為

上意 今川弾正俊通

今月七日状一九日たうらい(到来)、

いさひ(委細)きこし(聞食)めされ候、

抑此方事、ミきち山はた(繁多)寺の上の

あわちかもりのふる城を御ちん(陣)に

めされ候て、てきほうハミなミな山へおい

こまれ候へしほとに、とうこ(道後)のほう

のハ、のこる物なくなりて、それニつき候てハ

うわこうり(宇和郡)のせひ出候ハ、そのとき

ハとう時に参らせくれ候へし、まつそのへん

の事かつせん(合戦)をととめられ候て

うわへん(宇和辺)のせひも不存出候やう

にれうけん候ハ、たうほうのためしるへく

候へし、兼而又このはた寺の御ちんハ、

一日夜 御所方はかりにてまつめされ候て

つきの日につきのする大しやうにて、二百

よきはせはせくわわり申されて、このちん

めされ候てのちいさのてきちんハ、ひらきて

山こへひき入候へし、此ほうの事ハ、いまわ

のこる所なくしてめてたく候、なをなをその

へんのかつせんをととめられ、うわせひの

ふひに参候やうにれうけん候ハンか、

御忠せつにて候へし、又今月三日

さわまつ殿へ御つかひをたてられかし。

それともかさねて御しよをしんせ、それより

つき申され候ハ、返々めてたく候へし、

かまへてかまへてとくとくつけ申され候へし

よし被仰下也、あなかしこ

四月十九日 俊通 奉

大野十郎左衛門(詮直)入道殿

愛媛県編年史(1040*本文書検討を要す)

如上意依抽忠節為勧賞賜感状又其后

凶賊依御退治為上意

於与州致忠節之條、以心神妙也、

弥可抽戦功状如件

応安五年十一月十三日

細川右馬頭 頼有

大野十郎左衛門尉(詮直)殿

(946*本文書大洲随筆にも載す)

為上意所領

伊予国塩引村 二宮太郎左衛門尉跡事

所領置也 任先例可致沙汰状如件

細川右馬頭頼有

永和元年十一月廿一日

大野十郎左衛門尉(詮直)殿

伊豫国神崎庄北方三分二并余戸村窪田村

分領、為 御恩可致知行、依今度忠儀深重

可有其抽賞旨、被仰下状如件

永徳二年七月十七日

弾正弼 通俊

大野十郎左衛門入道殿

(1039*本文書検討を要す)

注】【南方紀伝 (新撰美濃志)】

南朝、元中五年(北朝 嘉慶二年八月 島田伊予守

満貞、兄土岐康行が代官として都にありて、兄康行を

ほろびしみづから惣領にたのむ事を望むにより、謀を

めぐらし、従弟の宮内少輔詮直は康行の婿たるにより

先 詮直逆意ある旨を将軍よしみつに訴えること延引

せば、康行 詮直一味し満貞と必合戦有りへし志からば

満貞おなしつみたらん事をうれへ申す、

其故に詮直、勘気せられ満貞に尾張の守護を給ふ

これにより満貞尾張におもむく、然る間 詮直 黒田口

にて満貞と合戦に及ぶ、康行も人をつかわして満貞を

討たんとす、

将軍このよしを聞き給いて、土岐左京太夫頼益に

命じて康行を征す、元中元年(北朝康陽元年)

二月 美濃国土岐康行退治として軍勢あまたさしつかわす

すにより、康行落ち行く、すなわち土岐頼益に

美濃国守護職を給ふ。

【久万町誌】

2・南北朝時代の大野氏

貞治三年、南朝年号では正平一九年(1364年)の末、阿讃

の細川頼之が伊予に侵入し、湯月城の河野通朝は周桑郡

三芳町にある瀬田山に進んで防いだが破れ、自害した。

その子通堯は北条市難波の恵良城にこもって細川勢を防い

だが抗しきれず安芸国能美島に逃れ、さらに九州に走って

南朝方に降り、征西将軍懐良親王に従って名を通直と改め

筑紫にとどまっていた。正平二十二年一二月に義詮将軍が

死去し、北朝側の動揺に乗じて伊予国では、河野通堯

配下の吉岡・大野・森山らが活発な行動を開始した。

この報を受けた京都では、正平二十三年、仁木義尹を将と

して伊予国に差し向けた。伊予の北朝方に迎えられた仁木

軍は宇和・喜多の方から兵を進めて、山方衆の根拠である

浮穴郡太田で一大決戦を試み、遂に大野・森山らは敗れ

ことの次第を九州にある通堯に報じた。

このとき、北朝側の仁木義尹を迎撃ったのは

二六代義直及び父直頼であって、この時の大野にも二派

あって、義直の弟、詮義は北朝に通じ、細川頼有の感状

を貰っている。 南朝側の敗北の報を受けた通堯は、やがて

九州を立って六月三十日、伊予松前浜に上陸し、北朝側の

完草入道同出羽守と戦って勝利をおさめた。通堯の軍には

土居、西園寺、山方衆らが加わって意気おおいにあがり

温泉郡大空城に完草入道を討ち、花見山城を陥れ府中を

攻めた。翌正平二四年(1369年)八月には新居・宇摩郡

に向い十一月には新居郡高外木城でおおいに細川軍を

破った。こうした通堯を中心とする伊予の南朝方は大いに

振るい、この年に四国の総大将として若宮良成親王を迎え

ようとする計画もあり懐良親王も東征を企てられると云うように

肥後の菊池氏と呼応して優勢となった。建徳二年(1371)

には征西将軍から通堯は伊予国守護職に補せられている。

こうした中で大野詮議は、松前合戦に利なく大田に帰城

したが、やはり細川方にあって働いていたと見え、応安五年

(1372年)頼有から出された次の文書がある。

予州に於いて忠節を致すの条、以て神妙也

弥、戦功を抽んずべきの状如件

応安五年十一月十三日

細川右馬頭頼明

大野十郎左衛門尉殿

しかし、西国の南朝軍も応安四年(1371年)今川貞世が

九州探題となってからは振わなくなる。こうした情勢の中に

あって、通堯も大勢に順応して将軍方に帰したものらしく、

康歴元年(1379)七月八日、義満から伊予国守護職に補

せられている。この年の閏四月十四日、管領細川頼之は

失脚し、讃岐に帰った。同じ将軍方にあっても河野氏と

細川氏は元来宿敵の関係にあり、加うるに九月五日、義満

将軍から頼之、誅罰の御教書が通堯にも発せられた関係も

あってか頼之の軍が伊予国に侵入してきた。

一方河野通堯は、これを迎え撃つため、宇和郡の西園寺

公俊とともに周桑郡佐志久原に出陣し、大いに細川勢戦った

が十一月六日、武運つたなく討死した。この時、通堯のニ子

兄の亀王は十一歳、弟、鬼王は九歳であったが、これ以後

二子、兄の亀王は十一歳、弟鬼王は九歳であったが、これ

以後河野家は全く振るわず、衰亡への道を辿ることとなった。

また、大野家について言えば、当主義直及び父直頼は

通堯とともに佐志久原で討死し、二十七代の家督は細川

頼有の推挙によって詮義と決定した。

注】 【伊予守護河野通之、同国安国寺をして、同寺領同国余戸庄

の内大野 森山の地を安堵せしむ。【安国寺文書】

伊予国余戸庄内、大野、森山、先知領分所領之事

上方為御寄進被成御教書上者、

早自寺家御知行不可有相違之状如件

応永四年(1397)十月十八日 河野六郎通之

安国寺衣鉢閣

注】【愛媛県史】

嘉慶二年(1388)二月二八日、将軍足利義満は伊予国安国寺

(温泉郡川内町)へ余戸荘(現松山市)をはじめ吉原郷地頭職

(和気郡)、松崎浜(松前町)を寄進している(安国寺文書・一〇六五)

ついで応永四年(1397)一〇月、余戸荘内にあった大野・森山

両氏の知行分の所領が、召し上げられて安国寺へ寄進され、

河野通之の安堵を得ている(安国寺文書・一一〇四)。

これからみると、森山氏も大野氏も幕府領(御料所)内で、室町将軍

から所領を給与されていたことがわかる。守護被官というよりむしろ

将軍被官として、京都に直結していたのであろう。