YouDoc

YouDoc【猿でもわかる】シリーズ3選の第3段です!

川崎病は見逃してはいけない、早期治療が重要な疾患です。

川崎病は小児科ではとてもありふれた病気で、国試には出題されるので症状は覚えている人が多いですが、小児科ならではの病気なので、専攻医になりたての方や研修医の方は実は苦手な人が多いはずです。

Pointsだけわかりやすくまとめているのでこれさえあれば初めてでも大丈夫です!

川崎病のもっと奥深いことを知りたい方はこちらへ。

総論

- 川崎病とは全身の血管に炎症が起きる急性熱性疾患

- 機序はウイルス・細菌に対する過剰な免疫応答によるものとされるが、明確な原因は未だ不明

- 70人に1人が罹患

- 日本では年間300人程度が心後遺症を合併する

- 4歳以下が80%以上、10歳以上は稀

- 再発例は3-4%

- 同胞例は1-2%

診断基準

主要症状

- 発熱

- 両側眼球結膜充血

- 口唇、口腔所見:口唇紅潮、苺舌、口腔咽頭粘膜のびまん性発赤

- 発疹(BCG接種痕の発赤を含む)

- 四肢末端の変化:

(急性期)手足の硬性浮腫、手掌足底または四肢先端の紅斑

(回復期)指先からの膜様落屑 - 急性期における非化膿性頚部リンパ節腫脹

- 経過中に5症状以上を呈する場合は川崎病と診断する

- 4症状でも他の疾患が否定され、経過中に冠動脈病変(Zスコア≧+2.5 or 5歳未満:3.0mm以上、5歳以上4.0mm以上)を呈する場合は川崎病と診断する

- 3症状でも他の疾患が否定され、冠動脈病変を呈する場合は、不全型川崎病と診断する

- 3 or 4症状で冠動脈病変を呈さないが、他の疾患が否定され、参考条項から川崎病が最も考えられる場合は、不全型川崎病と診断する

- 2症状以下の場合には、特に十分な鑑別診断を行ったうえで、不全型川崎病の可能性を検討する

参考条項

以下の症候および所見は臨床上留意すべきものです

主要症状が4つ以下でも以下の所見があるときは川崎病が疑われる

- 病初期のトランスアミナーゼ値(AST, ALT)の上昇

- 乳児の尿中白血球増加

- 回復期の血小板増多

- BNP or NT-pro BNPの上昇

- 心エコーでの僧帽弁閉鎖不全、心嚢液貯留

- 胆嚢腫大

- 低Alb血症、低Na血症

以下の所見がある時は危険度が高い

- 心筋炎

- 麻痺性イレウス

- 血圧低下

- 麻痺性イレウス

- 意識障害

下記の要因は免疫グロブリン抵抗性に強く関連するとされ、不応予測スコアを参考にする

- 核の左方移動を伴う白血球増多

- 血小板低値

- 低Alb血症

- 低Na血症

- 高Bil血症

- CRP高値

- 乳児

その他、特異的ではないが川崎病で見られることがある所見(川崎病を否定しない所見)

- 不機嫌

- 心血管:心音異常、心電図変化、腋窩などの末梢動脈瘤

- 血液:赤沈値の促進、軽度の貧血

- 皮膚:小膿疱、爪の横溝

- 呼吸器:咳嗽、鼻汁、咽後水腫、肺野の異常陰影

- 関節:疼痛、腫脹

- 神経:髄液の単核球増多、けいれん、顔面神経麻痺、四肢麻痺

その他

- 非化膿性頸部リンパ節腫脹の頻度は年少児では約65%と他の主要症状に比べて低いが、3歳以上では約90%に見られ、初発症状になることも多い

検査

血液検査

疑ったときの採血項目

- 血算(BNP)

- 生化学(T-Bil,γ-GTP, IgG, IgM, IgA)

- 凝固(PT, APTT, D-dimer)

尿検査

参考条項の一つになっているのでパック尿でよいので提出しておきましょう。

早期乳児例は不全型川崎病が多いですが、病初期に尿中白血球数が増加する現象は、早期乳児では主要症状が少なくても認められやすく、細菌性の尿路感染が否定されれば川崎病に特異性の高い所見です。

感染症検査

下記をすべてルーチーンで提出している施設もあれば、症例に応じて血培±アデノ・溶連菌としている施設もあります。個人的には血培と疑うときに溶連菌・アデノの迅速検査を検討するくらいでいいかと思っています。

- 血液培養

- 溶連菌迅速検査

- アデノウイルス迅速検査

- 流行している場合インフルエンザ迅速検査

- 便培養(エルシニア)

実は川崎病における心筋炎の頻度は50-70%1で、剖検による病理学的にはすべての急性期症例の心筋に炎症細胞浸潤が認められています。2

重症心筋炎の合併率は0.16%と稀ではありますが、スクリーニングとして心拡大・肺水腫などはチェックしておきましょう。また僧帽弁腱索断裂による心不全も合併症として知られています。

胸部Xp

エコー

1番重要です。川崎病といえば冠動脈瘤でしょう。

小児科医になると川崎病を見ることが多いのでたくさんエコーを当てることになります。

日本川崎病学会では小児冠動脈超音波検査の標準的技法を推奨しています。無料でpdfがダウンロードできるので一度見てみるといいでしょう。

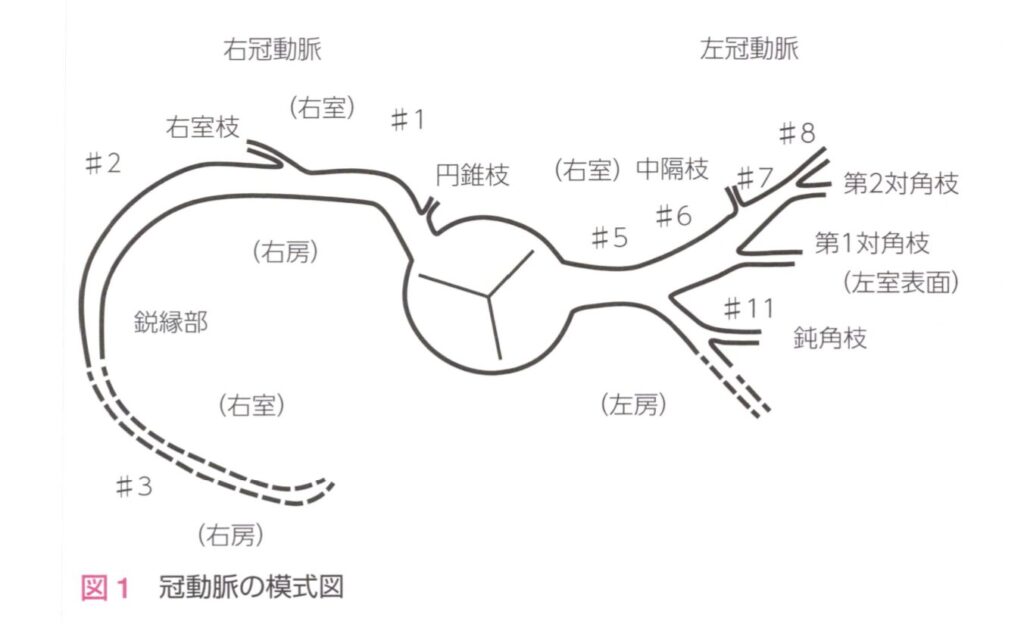

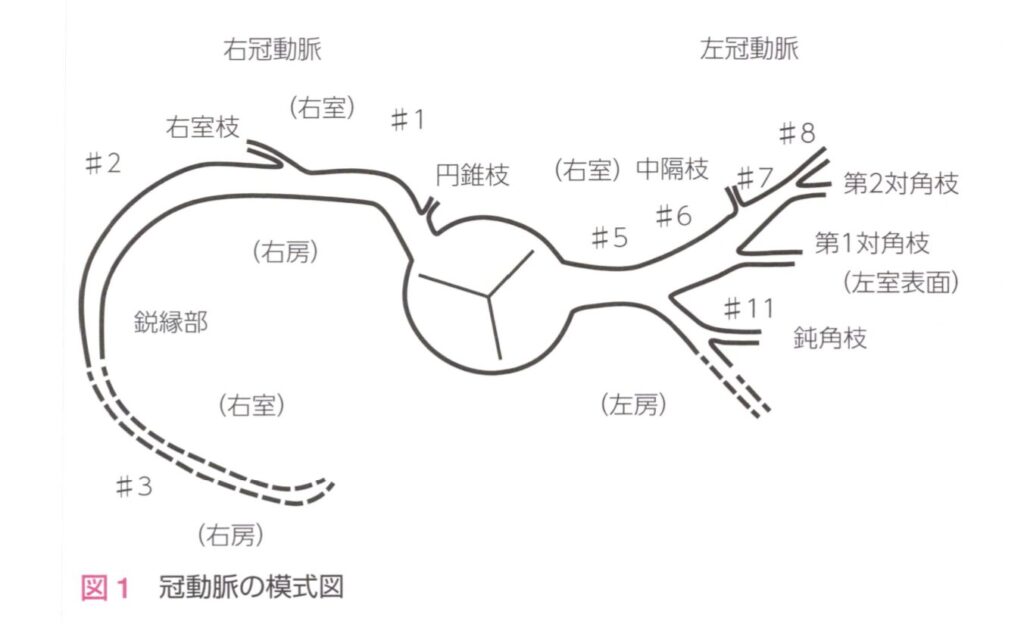

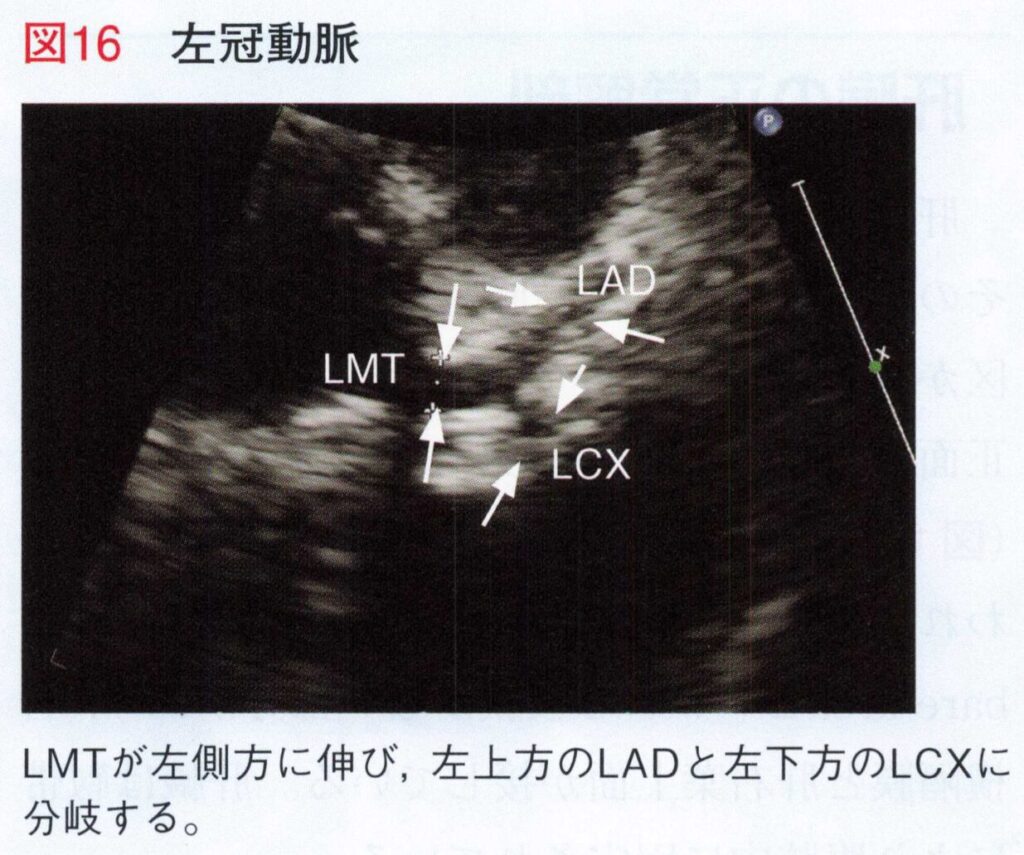

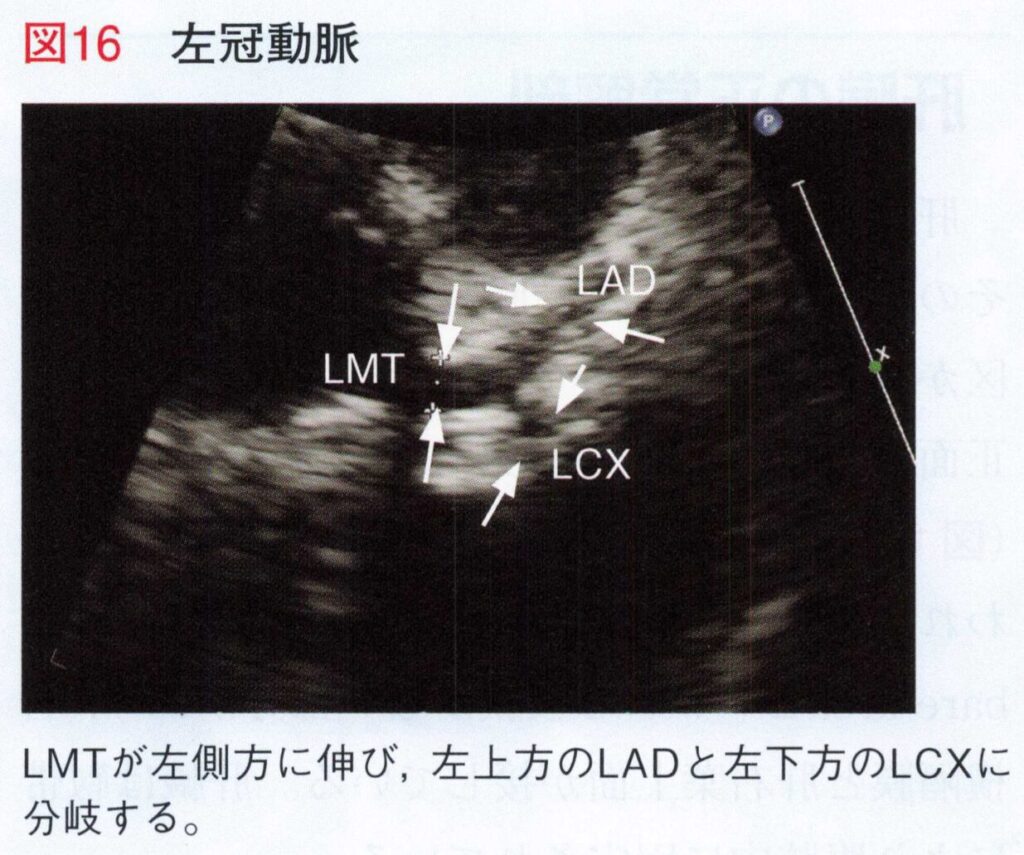

冠動脈

基本のViewは仰臥位で第3肋間にプローベを当てると角度を微調整するだけでも多くの症例で最低限の冠動脈の評価はできます。

描出しづらい場合は右冠動脈は右側臥位、左冠動脈は左側臥位にすると描出しやすくなることがあります。

日本川崎病学会小児冠動脈内径標準値作成小委員会(監・編):あなたもできるI小児冠動脈超音波検査

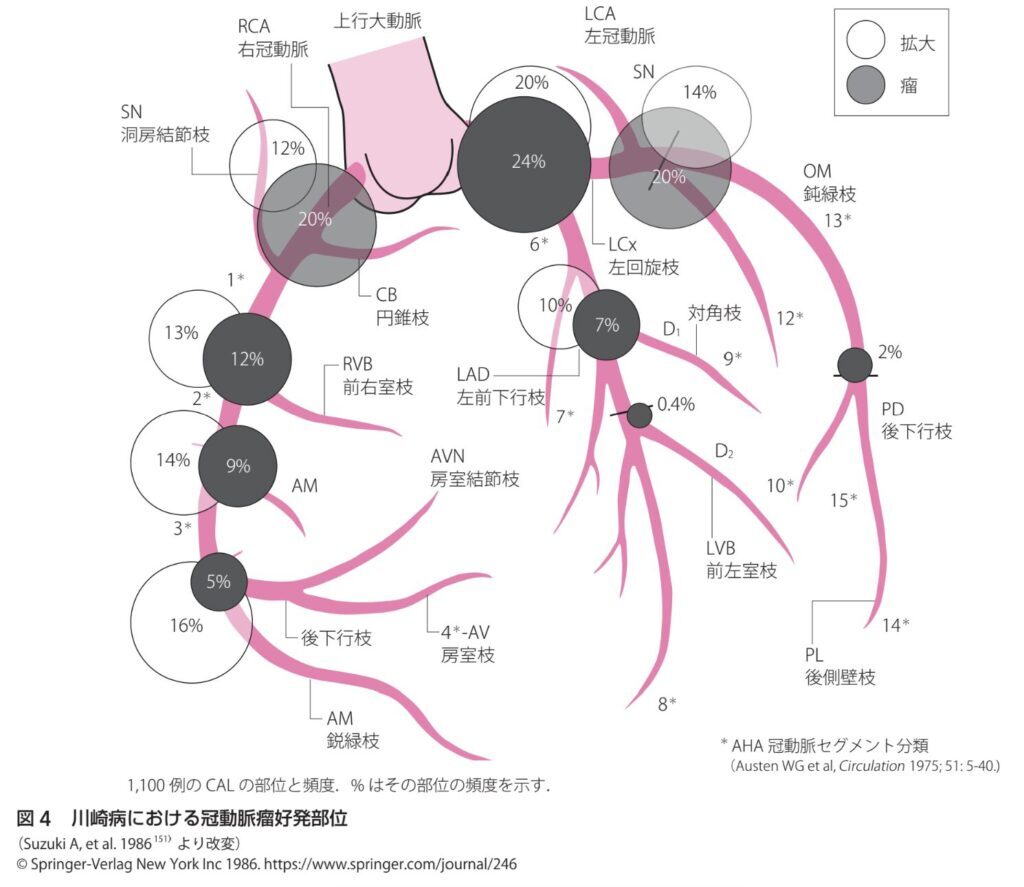

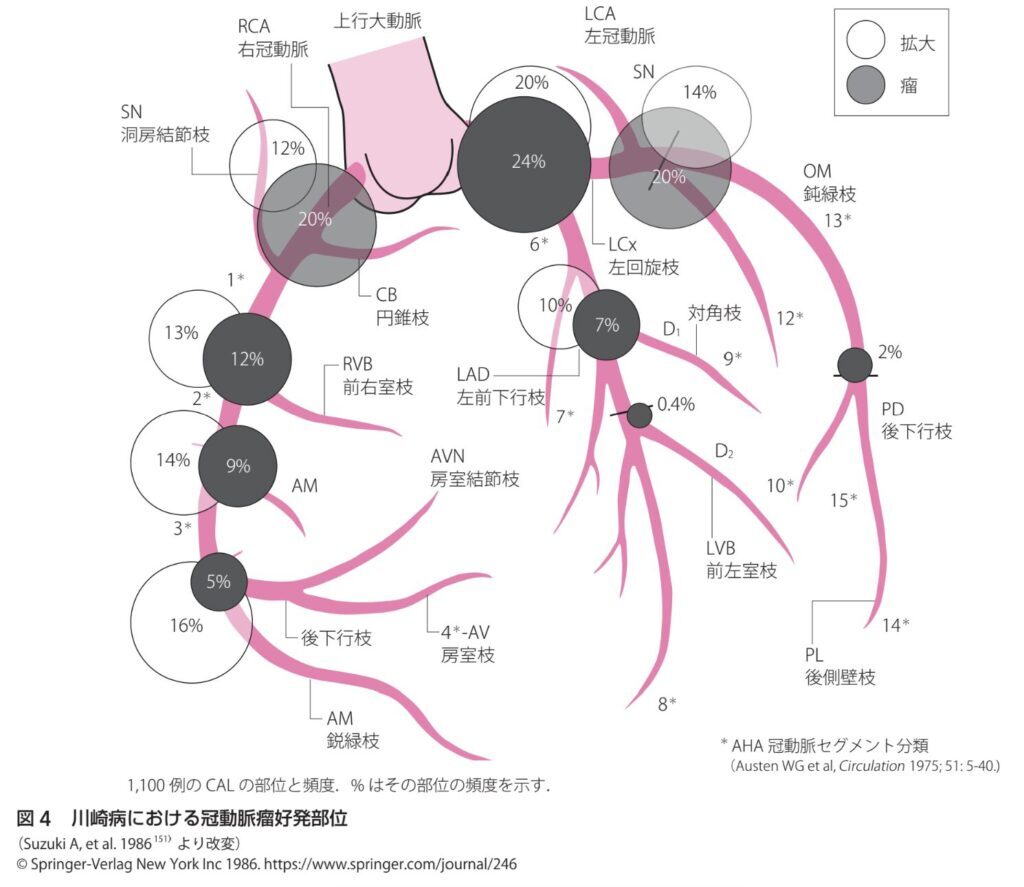

冠動脈瘤の好発部位は分岐部です。そこは特に注意して観察しましょう。

基本的にこの好発部位を見るといいのですが、一般小児科医はZ-scoreで必要な#1, #5, #6, #11は最低限サイズは計測しているといった感じです。

2020年改訂版 川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン

Zスコア≧+2.5 or 5歳未満:3.0mm以上、5歳以上4.0mm以上で冠動脈病変と定義しています。

Zスコアが2以上あれば連日エコーで拡大していないか確認したほうがいいでしょう。

Zスコアの計算は以下のHPから数値を入力しましょう。多くの小児科医がこれを使っています。

心臓

- 左室機能

- 僧帽弁閉鎖不全

- 心膜液貯留

20%の例で左室内径短縮率が-2SDを超える低下を示した報告があり、冠動脈病変合併に相関するとされる3

僧帽弁閉鎖不全(MR)は急性期に約1/4の症例で認められる。4

心膜液貯留もMRと同時期の同頻度で認められる。心タンポナーデをきたす症例はほとんどない5

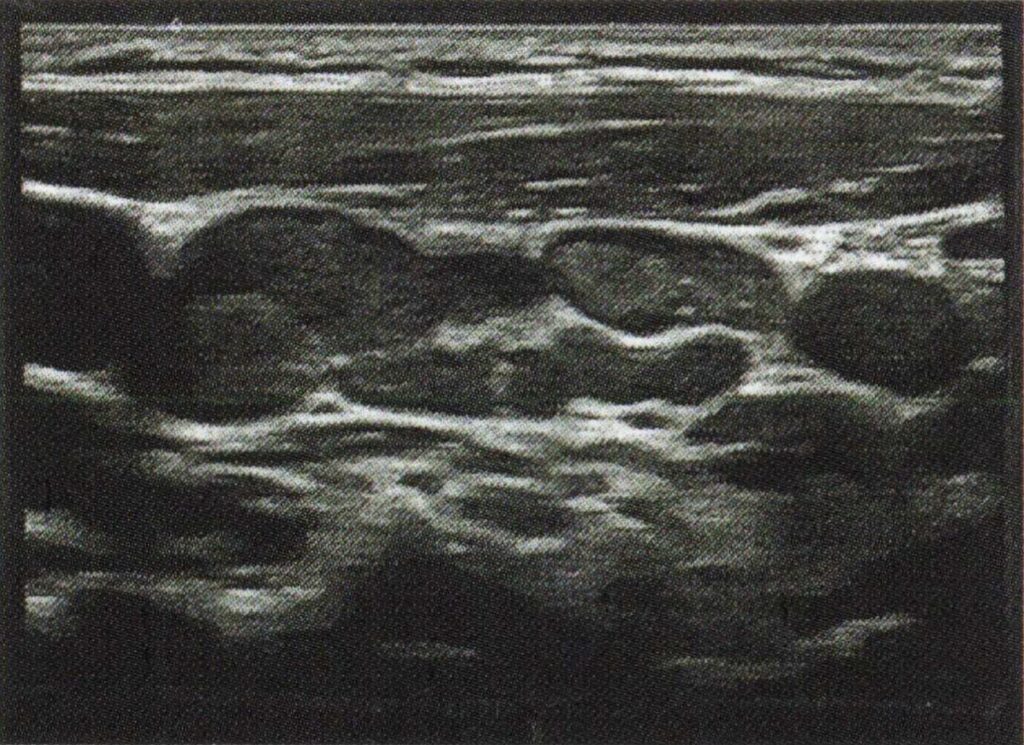

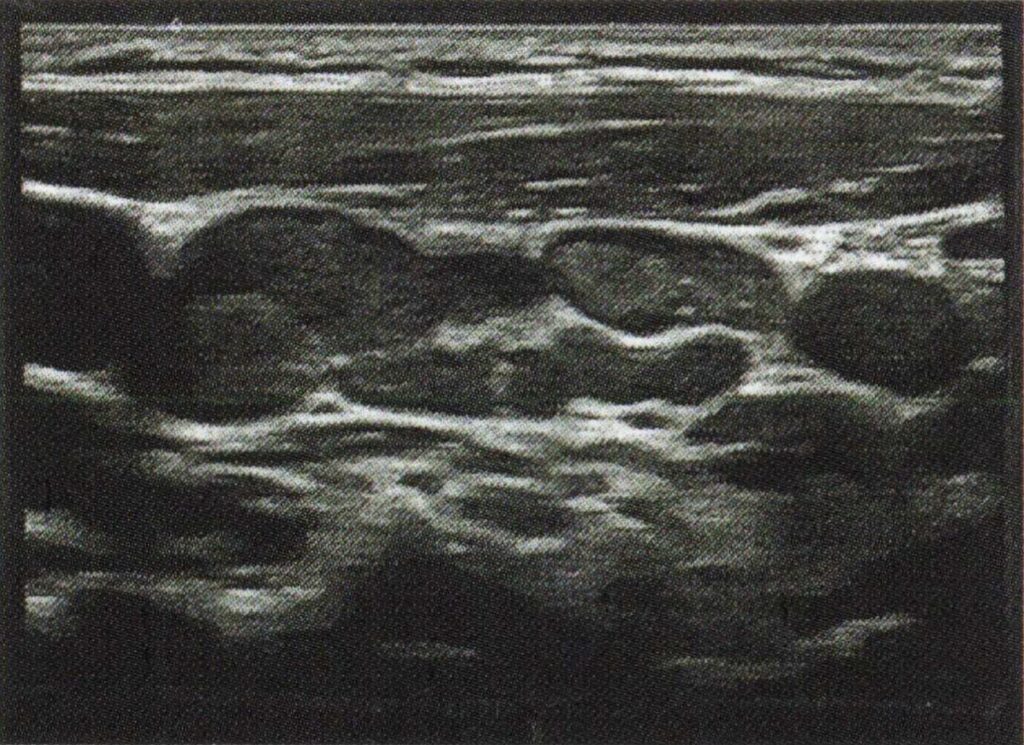

頸部リンパ節

- 多房性 or 単体?

川崎病の非化膿性頸部リンパ節腫脹はgrape signと言われる多房性のリンパ節が拡大している所見が特徴です。

一方、化膿性リンパ節炎は1個のリンパ節であり、低エコー領域で示されるのが特徴ですが、化膿性リンパ節炎でもgrape signと似た所見となることがあり、必ずしも感度が高いとは言えません。

しかし鑑別するときに参考となるのでエコーで評価しておきましょう。

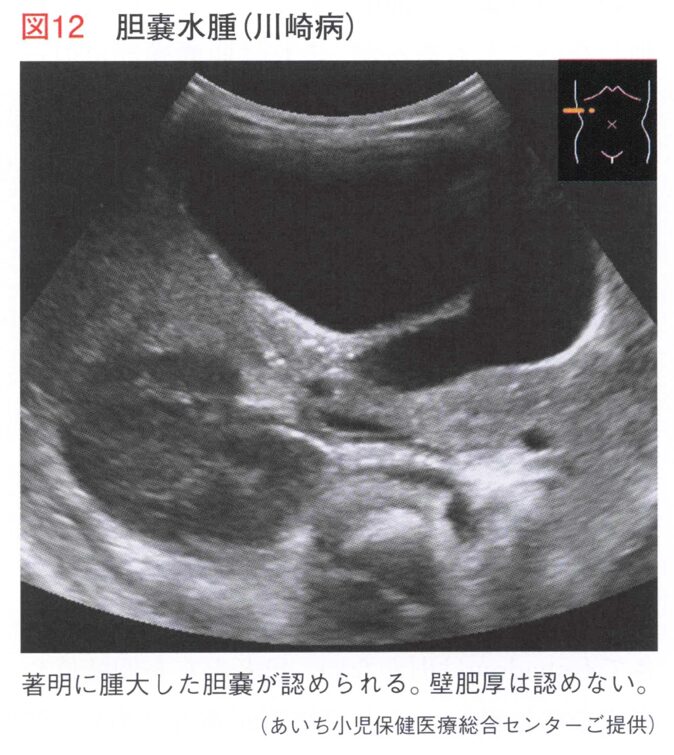

胆嚢

胆嚢腫大は参考条項の一つに加えられているのでエコーの際には確認しましょう。

【基準値】

乳児:3cm以上、年長児:7cm以上

金川公夫 『小児超音波検査のすべて』 MEDICAL VIEW

心電図

- 川崎病の急性期における心電図変化は特異的な所見はありません

- PQ延長、QT延長、相対的低電位、相対的T波の平坦化、ST上昇/低下、房室ブロック、心室期外収縮、心室頻拍などの報告があります。6

- 決まりはないですが、入院時と退院前ぐらいに確認しておきましょう

鑑別診断

川崎病症状が揃っているものは診断に苦慮することはないですが、症状が揃わない時は診断が難しいときも多々あります。参考条項なども加味しながら、以下の鑑別疾患を頭に入れて診察しましょう。

薬剤性

- Stevens-Johnson症候群

- 薬剤アレルギー

細菌感染症

- 溶連菌感染症

- 敗血症

- 化膿性頚部リンパ節炎

- 咽後膿瘍

- 蜂窩織炎

- 細菌性髄膜炎

- 尿路感染症

- エルシニア感染症

- マイコプラズマ感染症

- チフス、パラチフス

- 猫ひっかき病

- Koch現象

ウイルス感染症

- EBウイルス(特に抗菌薬使用後)

- アデノウイルス(pharyngeal conjunctival fever (PCF)、流行性角結膜炎)

- エンテロウイルス(手足口病、ヘルパンギーナ、出血性結膜炎)

- 突発性発疹

- 麻疹

- 風疹

- 伝染性紅斑

- パレコウイルス感染症

- デング熱

- Gianotti病(Gianotti-Crosti症候群)

自己炎症性疾患

- 若年性特発性関節炎(JIA)

- 高安動脈炎

- 周期性発熱症候群

- 血球貪食症候群

IVIG不応例予測スコア

施設によってはこのスコアによって、IVIGに加えて、PSLを1st lineとしてPSLを併用することもあるのでスコアをつけておきましょう。そうでなくともこのスコアをつけて効きやすそうか予想することは重要です。

小林(群馬)スコア

5点以上で不応と予測

感度76%、特異度 80%

| 血清Na | ≦133 mmol/L | 2点 |

| 治療開始(診断)病日 | 第4病日以前 | 2点 |

| AST | ≧100 IU/L | 2点 |

| 好中球比率 | ≧80% | 2点 |

| CRP | ≧10 mg/dL | 1点 |

| 血小板数 | ≦30万 | 1点 |

| 月齢 | ≦12ヶ月 | 1点 |

江上(久留米)スコア

3点以上で不応例と予測

感度78%、特異度80%

| ALT | ≧80 IU/L | 2点 |

| 治療開始(診断)病日 | 第4病日以前 | 1点 |

| CRP | ≧8 mg/dL | 1点 |

| 血小板数 | ≦30万 | 1点 |

| 月齢 | ≦6ヶ月 | 1点 |

佐野(大阪)スコア

2点以上で不応例と予測

感度77%、特異度86%

| AST | ≧200 IU/L | 2点 |

| 総Bil | 0.9 mg/dL | 1点 |

| CRP | ≧7 mg/dL | 1点 |

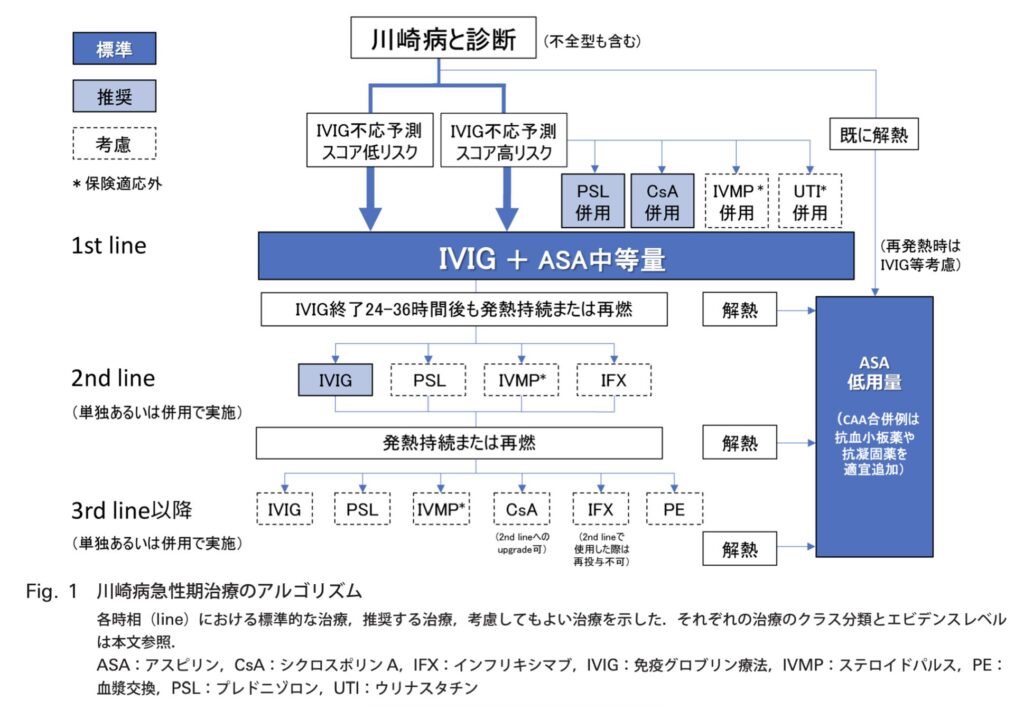

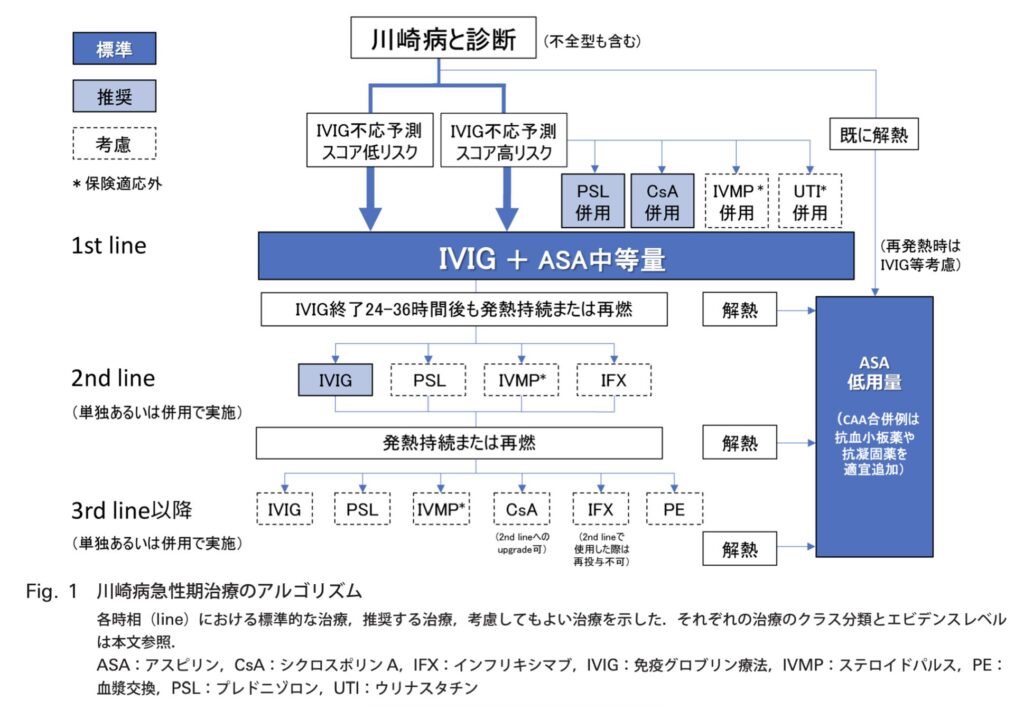

急性期治療

さぁ、川崎病の診断をした後は治療です。

治療は施設によって多種多様であるのが現状なので施設のやり方に従いましょう。

IVIG高リスクの場合は1st lineとしてIVIG+ASAにPSL併用する施設もあればリスクスコア関係なくIVIG+ASAのみの施設があったりします。

『日本小児循環器学会川崎病急性期治療のガイドライン(2020年改訂版)』ではIVIG 不応予測例に対しては、保険適用のあるPSL(クラスI,レベルA)あるいはCsA(クラスIIa,レベルB)の併用を推奨するとされています。

3rd lineは特にガイドラインでもどの薬剤も優劣が示されていないので使い慣れてる薬剤を選択することになります。

下記では私の施設での治療方法を例として記載しますので参考にしてください。

冠動脈病変が発生するのが第10-12病日である。その前の第9病日までに治療が奏功し、解熱を含め炎症が沈静化することが重要であるため、第7病日以前にIVIGが開始されることが望ましいとされています。

1st

施設間で様々な治療ですが、最初の治療はIVIG+アスピリン+中等量(±プレドニゾロン)で大体同じです。

静注用免疫グロブリン製剤(IVIG)

IVIG(ヴェノグロブリン IH 10%静注®) 2g/kg/日(単回投与)

- ヴェノグロブリン®(5%製剤、10%製剤)、ベニロン®などで投与速度などは違うので急性期治療ガイドラインや添付文書で確認しましょう

- 投与開始1時間はアナフィラキシーなどの副作用が出やすいので特に注意が換気されており、投与速度も0.01mL/kg/分からとされています。投与速度については以下のHPで自動で計算してくれるので便利です。

- 少なくとも投与中は心電図を装着しましょう

| Good | 現時点で最も信頼できる抗炎症療法、副作用が稀 |

| Bad | 高価 |

| Caution | 副作用:アナフィラキシー、無菌性髄膜炎、溶血性貧血、肝障害、黄疸、急性腎不全、血小板現象、肺水腫など 【次の場合は慎重に投与】 ①IgA欠損症の患者: ②腎障害のある患者: ③脳・心血管障害またはその既往歴のある患者 ④血栓塞栓症の危険性の高い患者 ⑤溶血性・失血性貧血の患者、免疫不全患者・免疫抑制の患者 ⑥心機能の低下している患者 |

| Comment | 血液製剤であるため同意書が必要 IVIG投与後は生ワクチンの間隔を開ける必要あり(詳細は以下に記載) |

プレドニゾロン(PSL)

IVIG不応予測スコア高リスク(Kobayashiスコア5点以上)ではIVIGに加えてプレドニゾロン(PSL)を併用することが多いようです。

プレドニゾロン(水溶性プレドニン®) 2mg/kg/日 分3 DIV

- 解熱し全身状態が改善した後に経口に変更する

- 再発熱や他の主要症状の悪化、炎症マーカーの再上昇などの再燃兆候がなければ1mg/kg/day 分2を5日間→0.5mg/kg/day 分1を5日間投与後中止する。

- 漸減中に再燃の兆候を認めた場合は減量の中止や再増量、IVIGの追加投与等の治療を行う

- PSL投与中は体温やCRP値などの炎症性マーカーの変化などによる再燃の判断が難しい場合もある

→PSL投与中は血液検査や心エコーをより頻回に実施し再燃が疑われる場合は適切な介入を行うことが望ましい

| Good | ステロイドは小児科医にとって使い慣れている |

| Bad | 体温や炎症マーカーがあてにならなくなる |

| Caution | 【副作用】満月様顔貌(多い)、好中球優位のWBC増多(ほぼ全例)、細菌感染症の罹患(1%未満)、洞徐脈、解熱直後の低体温など →これらは適切な治療 or 経過観察のみで改善することがほとんど |

| Comment |

アスピリン(ASA)

アスピリン

【中等量】30-50mg/kg/日 分3

【低用量】3-5mg/kg/日 分1

抗炎症作用を目的として中等量を投与

→解熱48-72時間維持されていれば、抗血小板作用を期待して低用量に減量し2-3ヶ月間使用

- 副作用として肝逸脱酵素上昇があるが、治療前に認める場合はKDの胆道系浮腫によるうっ滞性眼障害によるものであり、ASAを使用しても問題ないと考えられている

- 回復期 or 遠隔期に肝逸脱酵素の上昇が見られた場合は減量・休薬などで対応する

2nd

多くの施設では1st lineのIVIG同用量を再投与している

3rd

インフリキシマブ(IFX)

インフリキシマブ(レミケード®) 5mg/kg + 生食50-250mL 2時間以上かけてDIV

- IVIG不応の3rd line以降での使用が主

- 第10病日未満にIFXが投与されれば冠動脈病変の合併率が低く、第9病日以内の投与が望ましい

- 約20%でIFX不応

- IFX投与後解熱までの平均時間は16.6時間7、投与後48時間の解熱率は77.4-83.6%8

- 投与中は心電図装着必須

- Infusion reaction

-

抗ヒスタミン薬の前投薬は施設により異なるが、投与開始後は頻回の観察、バイタルサインの確認が必須

- 感染症増悪(結核、ウイルス性肝炎)

-

結核:丁寧な問診と胸部Xp、必要に応じて胸部CT、インターフェロン-γ遊離試験:IGRA(T-SPOTなど) or ツベルクリン反応は結果に時間を要するため投与前に検査することが望ましい

ウイルス性肝炎:投与前にHBs抗原、HBs抗体、HCV抗体検査

- 心不全増悪

-

心不全を伴う症例にはIFX投与は避ける

- 1歳未満への投与

-

添付文書では1歳未満の乳児を対象とした国内臨床試験は実施されていないため、注意が必要とされている

- 生ワクチンとの間隔

-

BCG接種後6ヶ月間以上、その他の生ワクチン接種後3ヶ月間以上は投与を控えることが推奨されている9

4th

血漿交換療法

- 炎症性サイトカインやケモカインを血液中より直接除去することにより高サイトカイン血症を是正する

- 深鎮静場合によっては人工呼吸器管理が必要だり侵襲が高く集中治療室での管理を必要とするため高次医療施設で行う

ここまでくると研修医・専攻医のレベルではないためここでは詳細は省略します。

急性期治療ガイドラインにも血漿交換の方法など記載があるので参考にしましょう。

急性期治療効果判定

- IVIG投与終了後24-36時間の時点で効果判定を行う

- 発熱(腋窩体温で37.5℃以上)持続、主要症状の増悪・再出現などあれば2nd line以降の追加治療を行う

- 基本的には心エコーと血液検査も行う

- 血液検査項目は血算・生化学の一般項目+必要に応じて入院時凝固異常があるなら凝固フォローやBNPフォローなど。2回目のIVIGに行きそうならIgGを入れておいたほうがよい(高すぎると過粘稠となり血栓ができやすくなる)

回復期

フォロー間隔

急性期治療の冠動脈瘤合併の有無・重症度にもより異なりますが、冠動脈合併がなかった症例においては、発症後1ヶ月、2ヶ月、6ヶ月、1年後、5年後が目安と川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン(2020年改訂版 )ではされています。

フォロー時は心電図、心エコーを行いましょう

注意点

ASA使用中に発熱した場合

IVIG投与後の予防接種

日本の予防接種ガイドライン:MR、おたふくかぜ・水痘は6ヶ月以上はIVIG投与後空ける

CDCガイドライン:上記3種類のワクチンは11ヶ月以上は空ける

BCG、ロタウイルスワクチン、不活化ワクチンは延期する必要なし

オススメ参考書・ガイドライン

川崎病はガイドラインが3種類あります。

診断の手引きと急性期治療ガイドラインは一般小児科医が実臨床で用いることが多いので是非一度読んでおきましょう。

川崎病診断の手引き改定第6版

この手引きは主要症状や参考条項、リスクスコアぐらいしか私は目を通していませんでしたが、

もう一度読み直してみると各症状について詳しく書かれていたり、特異度の高い症状はどれかなど書かれておりとても勉強になりました。

もう一度深く読み込んでみると実力up間違いなしです!

川崎病急性期治療ガイドライン

これは実臨床でよく使います。

これは無料で閲覧することができるので以下のボタンからダウンロードして勉強しましょう。

川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン

こちらは退院後のフォローをどれくらいの頻度でいつまで行えばいいか、何をフォローすればいいかなどの慢性期のフォローなどについて記載されているので、退院後外来でフォローをする人にとっては必要になるガイドラインでしょう。

こちらも無料で閲覧できますので以下のボタンから読んでみてください

【参考文献】

- McCrindle BW, et al.:Circulation2017;135:e927-e999 ↩︎

- Harada M, et al. : HistopathOlOgy 2012 ; 61 : 1156- 1167 ↩︎

- Printz BF, et al. ; J Am Coll Cardiol 201 1 ; 57 : 86-92 ↩︎

- Gidding SS, et al. : Am J Cardiol l987 ; 60 : 76-79 ↩︎

- Gidding SS, et al. : Am J Cardiol l987 ; 60 : 76-79 ↩︎

- 播磨良一,他:小児内科1981;13:1043-1051 ↩︎

- Miura M, Kobayashi K, Igarashi T, et al: Real-world safe- ty and eectiveness of iniximab in pediatric patients with acute Kawasaki disease: A postmarketing surveil- lance in Japan (SAKURA Study). Pediatr Infect Dis J 2020; 39: 41‒47 ↩︎

- Masuda H, Kobayashi T, Hachiya A, et al: Committee of Survey on Iniximab use for Kawasaki disease: A nationwide survey in Japan. J Pediatr 2018; 195: 115‒120 ↩︎

- 森雅亮,三浦大,武井修治:既存治療で効果不十 分な急性期川崎病に対するインフリキシマブの薬事承認と仕様の手引き.小児リウマチ2016; 7; 74‒77 ↩︎

- 岡本光宏 『めざせ即戦力レジデント!小児科ですぐに戦えるホコとタテ』 診断と治療社

- 神奈川県立こども医療センター 小児内科・小児外科 『小児科当直医マニュアル 改定第15版』 診断と治療社

- 日本川崎病学会 『川崎病診断の手引きガイドブック2020』 診断と治療社

- 日本小児循環器学会 『川崎病急性期治療のガイドライン(2020年改訂版)』

- 日本循環器学会 『2020 年改訂版 川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン』

コメント