| 福島第一原発の多核種除去設備(ALPS)通過後水タンクに蓄えられた排水には大量のトリチウムと除去できなかった放射性核種が存在する。この排水を海洋投棄する方針が国から出されている。海洋環境中に放出された場合、無限に希釈されることや、トリチウムの放射線はエネルギーが低く被曝量が小さく皮膚を貫通できないこと、放射線生物学的に危険がないことなどを根拠としているが、その見解は間違いであり、人類保護と環境保護のために決して海洋投棄すべきではない。トリチウムはおよそあらゆる環境で濃縮され生物に有害に働く。 ここではトリチウムの特殊な危険性について論ずる。 |

§1トリチウムの単位距離当たりの電離濃度は高い

ブラッグ曲線

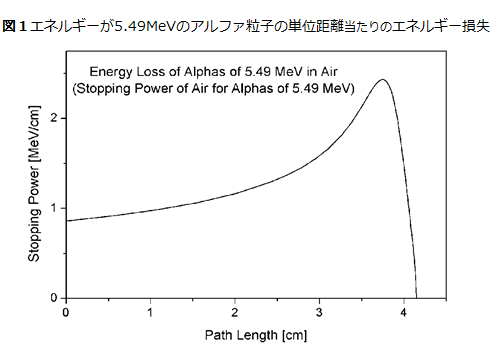

図1は、エネルギーが5.49MeVのアルファ粒子の単位距離当たりのエネルギー損失を示す。これはブラッグ曲線と呼ばれる。

物質中を進む重荷電粒子は、ある一定速度まで遅くなると急激に停止する。このとき、速度の2乗に反比例して大きな抵抗を受ける。停止点近傍では非常に多量な電離作用を行う。

アルファ粒子はクーロン相互作用により飛跡に存在するすべての原子をターゲットにしてその原子内電子を電離する。速度が遅くなると周囲の電荷と接触する時間が長くなり、相互作用が強くなり電離の数も抵抗も大きくなることで理解できる。

さらに量子力学的には 不確定性関係が関与する現象といわれる。量子力学とは、原子・電子などの微小粒子は粒子としての性質を示すとともに波動的振る舞いを行う。(粒子と波動の二重性)。二重性を持つ微粒子を量子と呼び量子力学として理解されている。

例えば一つの電子の位置xと運動量pを測定した時にそれぞれの不確かさの積は一定の値以下にすることができないという法則である。

図1のブラッグ曲線は、アルファ粒子の速度が遅くなると「その粒子の波動関数の波束(量子の空間的広がり)が大きくなり、周囲粒子の波動関数との重なりが大きくなるので、停止直前に多量の電離が集中することによりピークができると説明できる。よって、空間的にも時間的にも物性的相互作用が大きくなることにより説明される。

(不確定性関係)

量子は粒子性と波動性の二重性故に不確定性関係が生じる。

一つの粒子の位置 x と運動量 p を測定したとき、その不確かさをそれぞれΔx、Δp とすると

Δx・Δp≧h/4π(h はプランク定数)

一つの粒子が運動量を持って走る場合、運動量と位置の不確かさの関係が上式で表される。

運動量pが小さくなるとΔpも小さくなり、Δxは大きくなる。これは波動関数の波束が広がることを意味し周囲粒子との波動の重なりが大きくなり相互作用が大きくなる。

波束が広がることは接触して相互作用する周囲電子の波動関数と重ね合わさる部分が大きくなることを意味する。相互作用の大きさは波動関数の重なりの大きさに比例し、速度が遅いことは相互作用の空間的大きさも時間的長さも大きくなることを意味する。

よって相互作用のメカニズムがクーロン相互作用の時には電離が激しく生じるところとなる。

電子同士の相互作用は波動関数が重なることにより生じ、交換相互作用と呼ばれるメカニズムで引力となる。いわゆる分子間力は引き合う力となる。

アルファ線などは電離によりエネルギーを失うのでブラッグピーク(図の最大値のポイント)での電離密度は放出された時のそれよりも約2.5倍となっている。

トリチウムの危険度

単位長さあたりの電離の数(電離密度)はエネルギーの大きいベータ線のほぼ2倍となる。

トリチウムベータ線は、最大エネルギー18.6keVで平均エネルギー5.7keV。これを500keV~1000keVのベータ線の電離密度と比較すると単位長さあたり約2倍の電離数を持つ。

トリチウムベータ線は通常(500keV~1000keV)のベータ線に比すれば、(ICRP的表現をすれば)2倍の放射線加重係数が与えられるべきである。

トリチウムのベータ線の単位エネルギーあたり、あるいは飛程の単位長さあたりの危険度はセシウムベータ線などの2倍程度と評価することができる。

通常、原発推進派の論理に「トリチウムのベータ線はエネルギーが低いから安全である」との見解がみられるが誤りである。特に内部被曝の場合の危険度は大である。

§2有機トリチウムの濃縮について

トリチウムは自然界に出て、トリチウム水(tritiated water、HTO)として液体と気体状態で存在する。

吸入や皮膚吸収、あるいは水や食物の経口摂取により体内に取り込まれ、軟組織に均一に分布し、汗、唾液、尿および血液に移行すると言われる。

HTOの場合、有機分子に取り込まれると、体内の化学形はHTO または有機結合型トリチウム(organically bound tritium(OBT))となる。ヒトの体内半減期はHTOは4日から18日、OBT は40日程度である。

有機結合型トリチウムは生体構成分子として体内に蓄積され、体内であるいは食物連鎖等によって濃縮され(最高値はタラで33、000Bq/kg、イガイで26、000Bq/kg)、長期に渡って生体は被曝され続ける。※1

有機結合型トリチウムは生体構成分子と概ね水素結合で結合するとされる。

水素結合による安定な位置があり、そのポテンシャル位置エネルギーは電子系のみで成り立ち、波動関数の重なりによる交換相互作用が働き、この分子間力は引力となる。原子核質量依存性は水素であるかトリチウムであるかは同位体効果として知られる。

ちなみに、有機結合型トリチウムが崩壊した場合、不活性なヘリウム3が出現しその結合は切断される。この効果は強調されがちであるが、崩壊の際のベータ線が数百の電離=分子切断を行うので、ベータ線としての危険度が接触して作用しあう1個だけ破壊される化学的な結合断絶より明らかに大きな危険を持つと考えるべきである。

有機トリチウム濃縮のプロセス(概説)

有機結合として生体分子に取り込まれたトリチウムが濃縮することは次のように理解できる。

(1)トリチウムの熱力学的速度がハイドロジェン(通常の水素)のそれより遅い。

(2)トリチウム原子の速度が遅いことは不確定性関係でトリチウムの位置の不確定が大きくなること、すなわち波動関数の広がりが大きいことを導く。

(3)上記から言えることは、トリチウムに属する電子の波動関数の広がりはハイドロジェン原子に属する電子の波動関数より広がりが大きいことである。

(4)トリチウムに属する電子の波動関数が広がっていることは、接触する分子間に働く接触相互作用が強いことを意味し、水素結合の安定位置中心のポテンシャルをより深くする。

(5)生体に取り込まれた有機結合状態において、トリチウムはハイドロジェンより安定になり、有機結合になることと自由水として結合を離脱することの局所平衡プロセスにおいて、トリチウムの有機結合が深いポテンシャルにあることで新たに結合に参加するトリチウムの数より結合から抜け出すトリチウムの数が少ないことを導く。この過程でトリチウムは生体分子に濃縮されて行く。

ここで局所平衡とは、ある瞬間の微小時間において、非平衡の状態においても一つの状態に入っていく分子の数と出ていく分子の数は等しいと見なせるという考え方である。ここでは有機結合状態にある水と自由水状態にある水との間の分子の出入りを論じている。

(6)これは単純化して例えると、同じ深さの井戸の底にある質量は重いほど離脱させるエネルギーが沢山必要であることに例えることができる。

波動関数の重なりが大きくなることで相互作用が大きくなること、したがってポテンシャルが深くなり、そこから離脱するエネルギーが大きくなることで濃縮が説明が付く。

電子波動関数の比較

水素とトリチウム1原子同士の比較をする。

熱平衡にあり、双方ともに同じ熱力学的エネルギーを持つとする。トリチウムの方が質量が3倍大きいので、速度は水素速度の1.732分の1となる(1.732=√3)。

これがトリチウムに属する電子の波動関数の広がりを導き、上記したように接触する分子間に働く力を強め、トリチウムのポテンシャルを深める。トリチウムがより安定となり自由水と有機結合水の局所平衡プロセスで成り立つ交換過程でトリチウムの濃縮が進行する。

トリチウム原子波動関数としての比較

これをトリチウム自体の安定度で論ずる。

トリチウムの熱力学的速度は遅いが、運動量はトリチウムが√3倍大きい。

先ほどと同様に、不確定性関係

Δx・Δp≧h/4π

を適用する。

ポテンシャル井戸の中で運動量の大きいトリチウムの方が位置の不確定量Δxは小さい。故にポテンシャルの空間的範囲を超えて離脱する確率はトリチウムが小さい。

という関係が見出され、上記の電子の波動関数の結果と一致する。

さらに単純化もできる

問題をさらに単純化すると、重力の大きさに関わらない井戸があり(原子核の質量に関係しない電子系相互作用があり)、その井戸の中に大小二つの質量(トリチウムと水素)があるとする。どちらが離脱しやすいか? という問題と同じ問題である。

質量の大きなものがポテンシャルを離脱するのに大きなエネルギーが必要である。

局所平衡状態(分子の結合状態と自由状態の入れ替えプロセス)でトリチウムが濃縮される。

有機化合物となった場合、そこから離脱する確率はハイドロジェン水素が大きく、トリチウムが小さい。

生体内で自由水と有機結合水の平衡状態が成り立っている(有機結合状態に結合していく数と、有機結合から離脱して自由水となる数が等しい)として(局所平衡)、自由水状態のトリチウム水が有機結合の取り込まれることは、その自由水としての濃度に応じて生じるが、逆に有機結合状態から離脱する水はハイドロジェン水が優先される(確率が高い)。故にトリチウムが生体内に濃縮する。

有機結合として生体内組織に結合すれば、トリチウムは生体内で濃縮される。液体あるいはガス状態でのトリチウムの濃度より生体内の有機トリチウムが濃くなり一つの生物個体内でも濃縮されるのである。

最近開発されたトリチウム分離装置の原理

近畿大学のトリチウム捕獲は素材アルミニウムの親和性にあるのではなく、アルミニウムという素材が提供できる細孔にあると考える。

トリチウムがトラップされる原理は水分子が細孔の中で流動性を保ちながら壁の分子との相互作用が大きいという条件である。トリチウム原子と壁分子との相互作用(引力)の方が大きいときに、ハイドロジェン水は吸引され排出されトリチウム水が残留することによる。

ウラン濃縮の一方法にガスにしたウランを細孔に潜らせるものがある。質量の違いが熱力学的速度の違いをもたらすが、壁と衝突を繰り返して吸引される方向に流れて行くプロセスで速度の遅い方がより多く取り残されると説明されている。

これを壁と相互作用するウラン原子内電子の波束が、原子速度が遅いと大きくなり、壁に属する分子の電子系と波動関数の重なりが大きくなるので、遅い原子が取り残されると見ることができる。

液体の場合は液体と毛細管の壁が分子間力で相互作用する。液体には表面張力が働く(これも分子間力)ので毛細管内の液面は引き上げられる。この時に熱力学的速度の違いによる波動関数の広がりが異なり、周囲との波動関数の重なりに差ができる。これがトリチウムを毛細管内に閉じ込める原理となる。

細孔壁の酸素等との親和性なども分子間力で括られる。強い親和性がある場合はより濃縮度合いが大きくなるだろう。

ハイドロジェンとのわずかな力の差でトリチウムを捕獲でき分離できる機構が細孔という環境だ。細孔という物理的環境は、壁との相互作用が大きく、かつ水分子が移動できるという特徴がある。

5ナノメートルという細さはその環境に最適なのだろうと思う。もっと細孔の直径が大きく、トリチウムの周囲がハイドロジェンばかりだと一緒に運ばれる率が大きくなる。逆の場合は水の易動度が減少し効率が悪くなる。

ポテンシャルの障壁を越えるときの法則

局所平衡プロセスも化合もポテンシャルの障壁を超えるときに確率の差が生じる。化合とは(室温で)安定な一つの状態から別の一つの安定状態に移ることだ。

現に行っている波動関数の重なりを解いて別の原子の波動関数と重なり合う現象だ。一つの位置エネルギー(ポテンシャル)の中にある粒子がポテンシャルの壁を乗り越えて別のよりの深いポテンシャル状態に移ることだ。

化学反応が生じた場合でも元の状態にトリチウムは濃縮される可能性を持つ。

ポテンシャルの障壁を越える反応は温度とポテンシャルの差に依存するので(ボルツマン統計に従う)ジャンプする確率は温度を変えると変化する。ハイドロジェンとトリチウム水での化合における反応速度の違いは環境温度を変えると変わる。

上記のような温度との関わりがあるので、近畿大学のトリチウム捕獲装置でも温度を上げるとトリチウムを細孔から取り出すことができる。

相変化・状態変化で濃縮

湿度がある状態は局所平衡プロセスが成り立つ状態だ。すなわち気体から液体へと変化する分子数とその逆のプロセスをたどる分子数は等しい(湿度が変化するのはそのどちらかのプロセスの確率が高いことだ)。その温度で、状態変化で液体から気体に変わる時も周囲との分子間力の差でトリチウムは水の中に濃縮される。蒸発が盛んな環境ほど水中のトリチウム濃度が高くなる(濃縮される)。

光合成でも濃縮

光合成でも光のエネルギーを受けタンパク質の働きで水が分解されて酸素になるプロセスでは逆に選択的にハイドロジェン水の方が分解されやすいのでトリチウム水が取り残され、光合成する組織内に濃縮される。光合成でなくても水が分解される時は同様と思われる。光合成組織を持つ植物にはトリチウムは濃縮される。とりわけ植物プランクトンは危険なのだ。

一般的食物連鎖でさらに濃縮される

加えて食物連鎖が行われると濃縮度はさらに増すと考えられる。

▼この関連記事が一緒に読まれています(^O^)

≪教えて!矢ヶ崎克馬名誉教授シリーズ≫

★【死せる水トリチウム】三重水素の恐怖の正体

★食品基準100ベクレルを矢ヶ崎克馬教授が切る!

★内部被曝を激減させる簡単でも大切な2つのこと

※1(参照:Tim Deere-Jones:Briefing Paper: July 2018

“Tritiated water and the proposed discharges of tritiated water stored at the Fukushima accident site。”、馬田敏幸:『トリチウムの生体影響評価』J UOEH(産業医科大学雑誌)39( 1 ): 25-33(2017))