第75番札所の総本山善通寺

”心なき身にもあはれは知られけり 鴫(しぎ)立つ沢の秋の夕暮れ”(新古今集・巻四)

(世捨て人である私が感じ取ったこの感動を、和歌の言葉で伝えたい。鴫の群れが飛び立った羽音の轟く沢辺に、秋の夕暮れが寂しく訪れる)

白峯寺にある崇徳天皇陵を訪ねて以来、すっかり西行法師(1118~90)に魅了されてしまった。彼の歌は心象と情景が見事に融合し、なおかつ900年近く経った今でも、冒頭の歌のように解かりやすい。選ばれたひとつひとつの言葉は、まるでコルトレーンのバラードのように、心のひだに沁み込んでくる。73年間の生涯で2千首を越える和歌を残し、彼の死後編纂された新古今和歌集には、堂々の第1位の94首が選ばれている。

御所を警備する北面武士だった彼は、23歳のとき突如妻子を残し出家。32歳で高野山に入山するものの、吉野や熊野、遠くは陸奥まで足をのばし、各地を転々とする巡礼の旅に出る。行く先々で庵を結び、真の自由人として、もののあはれを詠い続けた。

50歳のとき、失意のうちに崩御した崇徳上皇の鎮魂をかねて、弘法大師生誕地の善通寺を聖跡巡礼している。そして何を想ったのか、善通寺西方にある我拝師山の麓に庵を結び、数年を過ごしている。

数奇と遁世の人生を全うした西行法師。いつも悲恋の君を心に秘めた巡礼旅は、出家僧というよりは純粋な歌人そのものだった。彼や憧れの女院の出自を踏まえながら、我が町・善通寺に残る彼の足跡をたどってみた。

〈その1 待賢門院璋子(たまこ)〉

”弓張(ゆみはり)の月に外れて見し影の やさしかりしはいつか忘れん”(山家集620)

(半月のかすかな光であなたを見た。その優雅な美しさはいつまでも忘れないだろう)

待賢門院璋子(法金剛院所蔵)

待賢門院璋子(法金剛院所蔵)

璋子の肖像画は品のよい美しさが漂っている。保存が良いらしく、朱色の袴の上に淡い鈍色(にびいろ)の衣をまとっている。白い帽子からは少しだけ黒髪がのぞき、伏し目がちの視線は老いたとはいえ、女性らしい優しい愁いを含んでいる。

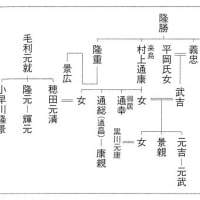

西行にとって永遠の女性になった待賢門院璋子(1101~45)。第74代鳥羽天皇の中宮(皇后)で、西行より17歳も年上だ。権大納言・藤原公実(きんざね)の末っ子として生まれ、4歳のとき「治天の君」として君臨した白河法皇の寵妃として、御所で生活するようになった。幼児の頃から美しい顔立ちで、法皇に蝶よ花よと寵愛され何不自由なく育った。法皇の懐に足を差し入れて昼寝をしたという逸話もあり、その可愛がり方は尋常ではなかったようだ。

堀河、鳥羽、崇徳3代にわたり強力な院政を敷いた白河法皇(1053~1129)

そして旧皇族の竹田恒泰さんの云う「日本史上前代未聞の不祥事」が始まる。法皇は璋子を寵愛するあまりつい手をつけてしまった。璋子13歳、法皇62歳のころで、孫と祖父という年齢差だった。この情事は、璋子が鳥羽天皇(白河法皇の孫)の中宮なった後も続いたというから、言語道断というしかない。

1117年12月、璋子は法皇の指示で鳥羽天皇に入内。璋子17歳、天皇15歳のときだった。何も聞かされていない天皇は、後に二人の関係を知ると、次第に璋子を遠ざけるようになる。新たに美福門院得子(なりこ)らを、中宮として迎い入れたのは当然のことだろう。

第74代鳥羽天皇(1103~56)

璋子は天皇との間に7人の御子を産んだが、その第一子が「叔父子(おじご)」と呼ばれた崇徳天皇こと彰仁(あきひと)親王だった。白河法皇のご落胤で、37年後に起こる保元の乱を誰が予想できただろうか。

また璋子は多産のうえに、熊野詣を13回もするほど健康的な女性で、和歌の才能はなかったが、簫(しょう)を奏でる名人だったという。まさに才色兼備で魅力的な女性だったことは間違いない。

天皇から遠ざけられた璋子は、三条高倉邸を本所として住まいを別にするようになる。そして42歳になったとき落飾して出家。自ら再興した法金剛院で暮らし始める。翌年には疱瘡(ほうそう、天然痘)を患い、次第に体力や気力は衰え始め、45歳で崩御となる。

法金剛院

法金剛院

法金剛院は行ったことがないが、JR嵯峨野線の花園駅近くにあり、7月の庭園は蓮の花が咲き誇る名所のようだ。背後の五位山には璋子の花園西陵があり、遺言により手厚く土葬されたという。

待賢門院璋子の花園西陵

待賢門院璋子の花園西陵

西行は300首あまりの恋歌を残している。璋子を散る桜や月の光に例えて、叶わぬ恋の歌を生涯詠い続けた。

〈その2 西行の出家〉

”世の中を捨てて捨てえぬ心地して 都離れぬ我が身なりけり” (山家集1417)

(出家をして世の中を捨てはしたけれど、まだ捨てきれていない気がする。修行の旅にも出ないで、いつまでも都から離れられない私なのである)

西行法師

西行法師

西行(1118~90)は23歳のとき、璋子より2年早く出家している。そのとき40歳の璋子は三条高倉邸を住まいとしていた。二人の出会いは、いつどこでどんな風になされたのだろうか?

西行は俗名を佐藤義清(のりきよ)と云い、紀ノ川下流で荘園を所有していた佐藤康清の次男として生まれたいる。ちなみに同じ北面武士の平清盛とは同年齢で、源氏より平家に親近感を持っていたと云われている。

佐藤家は代々都の検非違使(司法、警察職)や左衛門尉(宮中警護職)を務め、武勇誉れ高い家柄だった。また母方の祖父は今様と蹴鞠の名人で、当寺よく知られた風流人だった。つまり義清は父の家系から武勇の血を、母の家系から風雅と遊びの血を継承したと云えよう。

御所を警護する北面武士 (2012年制作のNHK大河『平清盛』より)

彼は鳥羽院の北面武士として仕える前、16歳のころ、生まれて初めて徳大寺家の家来として出仕している。当主の徳大寺実能(さねよし)は璋子の兄になり、多くの歌人を出す家柄だった。

西行こと義清と璋子の接点は、まさにここにある。そして1歳年下の崇徳天皇との交友も、和歌を通じてこの頃からあったのだろう。

しかし西行の家柄がいくら高いといっても、皇后や天皇に直接会えるわけではない。瀬戸内寂聴さんの『白道(びゃくどう)』を読むと、純情な義清少年が美しく高貴な女院を初めて見たときは、まるで天女が舞い降りたかのような白日夢だったと表現している。そして女院に仕える女房の助けを借りながら、璋子の寝所に迎えられる場面を想像たくましく描いている。

その後、23歳になった彼は妻と幼少の娘を残して出家する。当時の知識人は出家を究極の憧れと考えていたが、多くは俗世間のしがらみでそう容易いものではなかった。

西行の出家理由は、いくつかの説があって判然としない。仏教に帰依する求道説や突然友人を失った人生無常説、そして高貴な女院との悲恋説。理由はどの説を採用するかではなく、いくつかの説を複合的に考え合わすのが、心の衝動だと思われる。光秀はなぜ信長を殺ったのか、その動機は今になっても闇の中だ。

51歳で出家した寂聴さんは、自らを振り返り、西行の出家に至る心情をこう推察する。

『西行の出家当時の信仰も、何々宗を信じるという形よりは、とにもかくにも出家したいという思いの方が切実で、宗教はむしろ、何でもよかったのではないかと、私は乱暴な憶測をしたくなる。というのも、私の出家自体が、その程度の曖昧さで決行してしまったからである』

そして随筆家の白洲正子さんも作家の寂聴さんも、出家理由を推察するのではなく、出家後6年間の彼の動きに注目している。

彼は出家後、蔵馬や東山、あるいは嵯峨などで庵を結び、比較的京に近い洛外の山里で生活をしている。特に嵯峨での暮らしは長く、璋子が晩年を送った法金剛院はすぐ近くにあった。

彼は暇さえあれば、法金剛院の前を行ったり来たりし、ときには垣根の隙間から中を窺ったりもした。それはまるで一目惚れした純真な少年のようだ。また仕える女房の中には、堀河の局のような平安末期を代表する歌人もいて、西行と頻繁に歌のやり取りもした。

堀河の局 (NHK大河『平清盛』より)

そうこうするうちに璋子は崩御。白洲正子さんは『西行にとって最大の痛恨事だったが、秘めていた恋慕の情を、公然と女房たちと語り合うことで、慰めを見出したのではあるまいか』と推察する。

璋子が亡くなり、人々が喪に服していた館に西行が訪れ、南殿の桜が散っているのを見て、堀河の局に送った哀愁歌がある。

”尋ぬとも風の伝(つて)にも聞かじかし 花と散りにし君が行くへと” (西行)

(花のように散って行った女院の行方をいくら尋ねても、風の便りにも聞くことはできない)

返し ”吹く風の行へしらすものならば 花と散るにもおくれざまし” (堀河の局)

(吹く風が教えてくれるものならば、花と散った君の御跡を慕っていくものを)

そして29歳になった西行は、璋子崩御の翌年、第二の出家とも云うべき遠い陸奥(みちのく)の旅に出る。出家直後の山里は、時間的にも空間的にも僧と俗の境界的な位置にあった。出家遁世の身ではあったが、その中途半端な立ち位置に、迷いや俗への執着心から抜けきれなかったのだろう。璋子の死が現実の無常をまざまざと見せつけたのは間違いない。改めて気持ちをリセットして、自らを孤独な環境に置き、修行僧として真の自己を確立しようとしたのだろう。

〈その3 善通寺の西行〉

仁安2年(1167)、西行は讃岐の松山の津に上陸した。50歳のときで、崇徳院崩御4年後、璋子崩御23年後のことだった。表向きは弘法大師生誕地の善通寺の聖跡巡礼だが、本音は崇徳院の鎮魂のためだったことは間違いない。また院の実母・璋子の面影も秘めていただろうから、既に中年になっていたとは云え、ちょっと艶めかしい心のうちだったかもしれない。

彼の墓参が院の死後4年も経っていたのは、院の祟りを恐れていた朝廷が、院と親しくしていた西行をマークしていたのだろう。京では院のことは禁句で、院に関わろうとする人間はことごとく付け狙っていたのだ。

讃岐に到着した彼は二首の歌を残している。

”松山の波に流れて来(き)し舟の やがて空しくなりにけるかな” (山家集1353)

”松山の波の景色は変はらじを 形(かた)なく君はなりましにけり” (山家集1354)

崇徳院の遺跡は何ひとつなくなっていた。院の名残りのものはすべて打ち壊せ、という朝廷の命が下っていたのだろうか?西行は院の悲惨な最期を想像すると、痛恨と後悔の涙であふれた。穏やかな波の景色は変らないが、院の面影ひとつない地の浜辺で、茫然と立ちつくす彼の姿が目に見えるようだ。

彼は白峯陵の墓参のあと、総本山善通寺へと向かう。当時高野山に拠点をおいていた西行にとっては予定の行動だったが、院への様々な想いで胸は張り裂けそうで、お大師様に救いを求めたくなったのだろう。

善通寺の山号は五岳山で、5つの峰々が背後に控えている。88ヵ所巡りが定着した江戸時代以降は賑わいをみせているが、西行が訪れたころは参拝者も少なく閑静な寺だったようだ。大師が建てた43mの五重塔は何度も焼失したというから、彼が実際見たかどうかは分からない。事実、彼の眼には一本の松しか印象になく、塔や大楠を詠った和歌はない。残る詞書から察すると、お寺はかなり寂れていたようだ。

善通寺西方に位置する五岳山

そして五岳山のちょうど中央、我拝師山(481m)の山麓で庵を結んだ。近くには72番の曼陀羅寺と73番の出釈迦寺があり、どちらも山号が我拝師山なのは、昔は同じ寺だったからのようだ。

彼が暮らした証拠に、曼荼羅寺本堂の前には西行の「昼寝石」があり、出釈迦寺奥ノ院の参道には「腰掛石」がある。950年前ここに座り、何を感じ、何を思い、どんな和歌を詠んだのか、彼の肌の温もりとともにロマンは広がっていく。

丘の上にある庵入口付近からの風景は素晴らしい。眼下の北方向には多度津港のある瀬戸内海が広がり、遠く東方向の空には端正な形の讃岐富士が見え、その左奥には崇徳院の眠る五色台の峰々が霞んでいる。

当時の海岸線はもっと内陸部に入り込んでいたので、海の青さは手に取るように見えただろう。下の歌は、彼の鋭い耽美的な眼で詠われた見事な作だ。

”曇りなき山にて海の月見れば 島ぞ氷の絶え間なりける” (山家集1356)

(海を照らす月を見ていれば、月光で海は氷を敷きつめたように輝き、浮かんでいる島影は、その氷の絶え間のように見える)

”ここをまた我住み憂(う)くてうかれなば 松はひとりにならんとすらん”(山家集1359)

(私は遁世の身なので、こんな住み心地のよい庵もやがて住みづらくなって出て行くだろう。そうしたら松はまたひとりになってしまうのだろうか)

松はおそらく白峯御陵で眠る崇徳院のことだろう。彼はこの庵から毎朝白峯山に向かって手を合わせ、院の怨霊を慰めようとしたに違いない。もし自分がここを去ったなら、院はまたひとりになってしまうと悲しんだのだろう。

また出釈迦寺奥ノ院にある捨身ヶ嶽に這いながら登り、弘法大師が天女の出現を信じて身を投げたことに感動し、こんな歌も残している。

”めぐり逢はんことの契りぞ頼もしき 厳しき山の誓ひ見るにも” (山家集1370)

(大師が師と仰ぐ釈迦にここでお逢いになったという仏縁が、今もそのまま受け継がれていると頼もしく感じた。巡り行道の厳しさは、大師が衆生済度すると誓願なさった捨身業をさながら見るようである)

捨身ヶ嶽から下を覗くと、目も眩むような断崖絶壁だ。この歌は彼が単なる風雅人ではなく、真言行者としての眼をしっかり持っていたことが分かる。

讃岐で詠まれた和歌を丹念に読んでいくと、彼の心が徐々に和らいでいったのが分かる。白峯御陵前で詠った『よしや君~』の歌には、深い悲しみと強い自責の念が込められているが、お大師様の懐に抱かれることによって、心の平穏と安堵を取り戻している。

彼がどれくらいの期間、この庵で暮らしたのかは分からない。庵前の看板には5年間という説明もある。いづれにせよ居心地がよかったらしく、四季折々の歌が残されている。傷心が癒えるまで、本来の歌心を取り戻すまで、西行は思い存分この善通寺の地で過ごしたのだろう。

〈その4 晩年の西行〉

”願はくば花のしたにて春死なむ その如月(きさらぎ)の望月(ぼうづき)のころ” (山家集77)

(私は春、花の下で死にたい。願わくは、釈迦入滅の2月15日のころに、満月の光を浴びた満開の桜が、私と私の死を照らし出さんことを)

西行は1190年2月16日に73歳で大往生を遂げている。終焉の地は葛城山中にある弘川寺で、桜と紅葉の寺として有名だ。

弘川寺の西行庵

弘川寺の西行庵

冒頭の和歌は60歳前後の作で、彼は予知した通りの見事な死を迎えている。生涯テーマとした桜の花と輝く月が歌い込まれて、西行らしい美の極致が表現されている。風流と仏教のコラボにより、死を意識した極楽浄土が幻想され、人生に悔いのない明鏡止水の心境さえ感じられる。

彼の生きた世は激動の時代だった。保元・平治の乱で日本史上初めて平家による武家政権が成立した。そして壇ノ浦の合戦で平家が滅亡すると、源頼朝による鎌倉幕府が政権を奪った。

その間西行は出家することで遁世の身となり、俗世間と距離を置き、気の向くまま全国を巡礼しては和歌に没頭した。かと言って政権とは無縁の立ち位置ではなく、ときの天皇や中央の歌壇、あるいは清盛や頼朝とも付き合いがあり、事あるごとに京に現れては自己の存在感を知らしめた。

”風になびく富士の煙の空に消えて 行方も知らぬ我が思ひかな” (新古今和歌集1615)

(風に吹かれてなびく富士の噴煙が、空に消えて行方も分からない。そのように私の思いもこれから先、どこにたどり着くのか自分でもわからない)

西行70歳のころの作で、陸奥の平泉を再訪する途中で詠まれた彼の自信作だ。寂聴さんは「70年生きて、わが心ひとつが、ついに捕えきれないということを、わが心がようやく悟った。それが自分が歌に賭けた答えだったのだ」と解説する。

真っ青な空に浮かんだ富士の頂きには、どこからか湧いてきた白い雲がたなびき、そしてどこかに消えていく。彼はそんな大自然の美しさに心をうたれ、人間世界が何と卑小なものなのかと揺れ動いている。捕えたと思った瞬間、するりと手のひらから滑り落ちる。自身の心も同じようなもので、終生自分にも分からないまま終わるのだろうと詠っている。たなびく雲も我が心の行方も、結局誰にも分らないということを悟ったのだろう。

出家の迷いや璋子との悲恋、崇徳院への憐みや先立つ友人への侘しさなど、すべての想いが彼の題材となって、詠む人の琴線に触れてくる。西行文学は、一筋縄では捉えきれない所に魅力がある。激動の時代にあって、彼がどこを旅し、どこをどう見て、どう詠ったのか?西行法師の視点は、「数寄」と「もののあはれ」に満ちている。