昨日、『みんなの学校』の木村泰子さんのお話を聞いてきました。

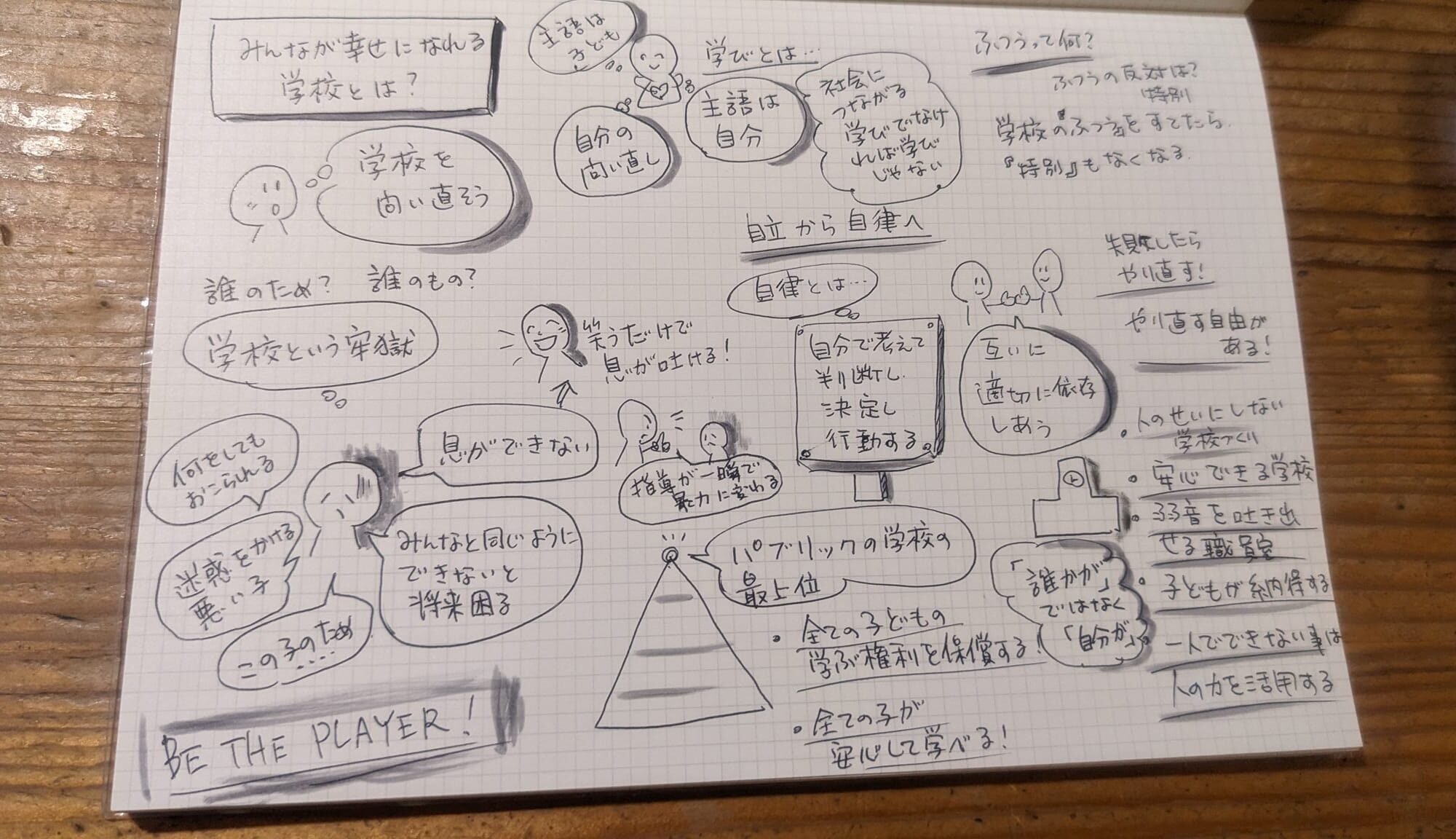

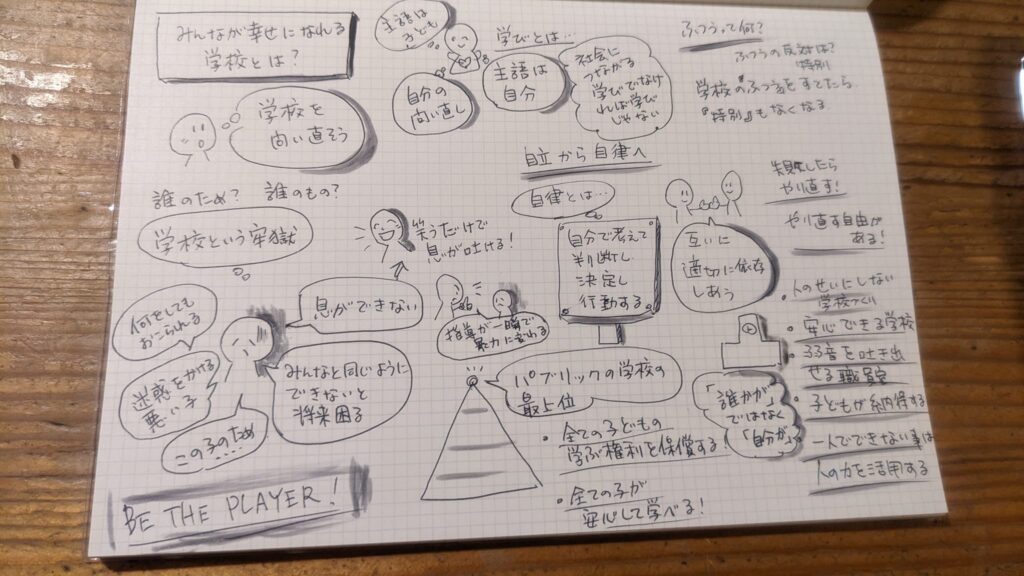

冒頭で、「学校という牢獄」というこどもの声を紹介してくれました。

子どもから聞こえる声に、私たち大人はどう向き合ったらいいのでしょうか。

学校という牢獄に通うということ

木村泰子さんが紹介してくれた子どもの文です。

学校という牢獄に通うということ

何も悪いことをしていないのに刑務所行きだと言われること

「みんなと同じようにして学校にいなさい」

ほとんどの人にとって学校が刑務所でないからこそ気軽に言えること

当事者からするとありのままの自分を真っ向から否定される場所

「人に迷惑をかけるな」「周りと同じようにしなさい」

ありのままの自分でいることの罪を償えと言われているような、暗くて重いプレッシャーを背負いながら、学校に通い続けることがどれだけ難しいか

そのストレスはなにも学校に行かなくなったからといって消えるものでもなく

一人一人の意識から変わっていかないと、しんどい子はいなくならないと思う

2022.11.20 「のあ」

『そのストレスはなにも学校に行かなくなったからといって消えるものでもなく』という一文が胸に刺さります。

息ができない

今、『こどもを野に放て! AI時代に活きる知性の育て方 』という本を読んでいます。

登山アプリ「YAMAP」CEOの春山慶彦が、解剖学者の養老孟司、生命誌研究者の中村桂子、小説家・詩人の池澤夏樹の各氏と対談している本です。

その中の、中村桂子さんとの対話で、『「へんてこ」「無駄」「弱さ」があるから生きていける』という章があります。

「合理的に効率よくやろうとしていたら、生きものはとうの昔に消えていたと思います。それから、一つの価値基準で競争させて、いいものだけを残そうとしていたら、やはり消えていたでしょう。矛盾を組み込んで、『何でもあり』でやってきたからこそ、生きものは続いてきた」──中村桂子

多様であるからこそ、合理的で、効率的でなかったからこそ、変化に対応し、いのちをつないでこれた。

果たして、大人は、学校は、社会は、「へんてこ」「無駄」「弱さ」を認めてくれてるでしょうか?

みんなと違うと排除される学校。

無駄なことをしていると怒られる学校や家庭。

みんなに迷惑をかけず、みんなと同じであることを求められる学校や社会。

同調圧力で言いたいことが言えなくなる学校。

弱い者は、頑張れと言われる。

息苦しそうな子供たち。

私は、顕微鏡で微生物の世界をのぞくのが大好きです。

スポイトで吸った水を、一滴、スライドガラスの上に垂らします。

その一滴の水の中に、ふよふよと一生懸命生きている命があります。

でも、水が多いと、動き回って、視野から外れていくので、観察しづらいんです。

だから、あまり動き回れないように、余分な水分を吸い取って、動きを封じます。

ミジンコだったらミジンコが、ぎりぎり生きていける水をちょっとだけ残して、泳ぎまわれないようにするんです。

そうやってコントロールすれば、観察しやすく、かつ、かわいいその姿を堪能することができます。

でも、ミジンコにとっては、生き殺しです。動けないけど生かされてる。

うっかり、油断してると、そのちょっぴりの水が干上がって、ミジンコも死んでしまいます。

ミジンコには申し訳ない。

もちろん、観察を終えたら、干からびないうちに、ちゃんと水に戻してあげるけれど。

なんだか、息苦しいと言っている子どもたちのようだなと思います。

自由にさせると何をするか分からない。

どこに行くか分からない。

だから、自分の手中で子どもたちが何をしてるかわかるように、外れていかないように、人に迷惑をかけないように、大人が安心するためだけに、コントロールされ、行動を制限され、自由を禁じられ、ちょっぴり許された、かろうじて息ができる程度の自由だけを与えられ、飼い殺しの状態で、息も絶え絶えな子ども達。

ならば、少しでも息がしやすいところを求めて、家にとどまる選択をする。

家の中にも息が吸える空間がなければ、部屋の中に閉じこもってしまうのではないのかなと。

それは、生きるため。

息が吸える。

息が吐けなければ息は吸えない。

息を吐くためには、しゃべって、笑う。

喋れない、笑えないところでは息は吸えない。

目の前の子どもたちは、思いっきり息が吸えているだろうか。

問い直しの主語は自分

息が吸えない子どもたちが、息が吸えるようにするためにどうしたらいいのだろう?

息が吸いやすい空気って、どんな空気?

安心できる場所ってどんな場所だろう?

弱音を吐ける?

失敗が許される?

全ての子どもたちが安心して学べる学校ってどんな学校?

そういうことを、誰かがやってくれないかとただ待つのではなく、

自分事として、自分だったら、そのために何ができる?と、自分に問い続ける。

問い直しの主語は自分です。

自分が、子どもの周りに、安心して息ができる空気をどうしたら作っていけるだろうかと問い、こうすればいいんじゃないかと思うやり方を試していくこと。

これが絶対という答えはきっとありません。

試した結果、その子が笑えるようになったなら、それは、その子にとって、きっと有効な方法でしょう。

でも、この子に有効であったとしても、あの子に有効かどうかは分かりません。

BE THE PLAYER!

誰かのせいにせず、自分を主語に、自分事として考えてみませんか?