山梨県甲州市にある日影雁ヶ腹摺山(ひかげがんがはらすりやま)と笛吹市に達沢山(たつざわやま)に登りました。

笹子峠の近くに立ち、渡り鳥である雁(がん)にちなんだ名前を持つ山です。大月市に存在する3座の雁ヶ腹摺山は、登山者にはそれなりに名前を知られている存在ですが、4座目の雁ヶ腹摺山が存在することはほとんど知られていません。

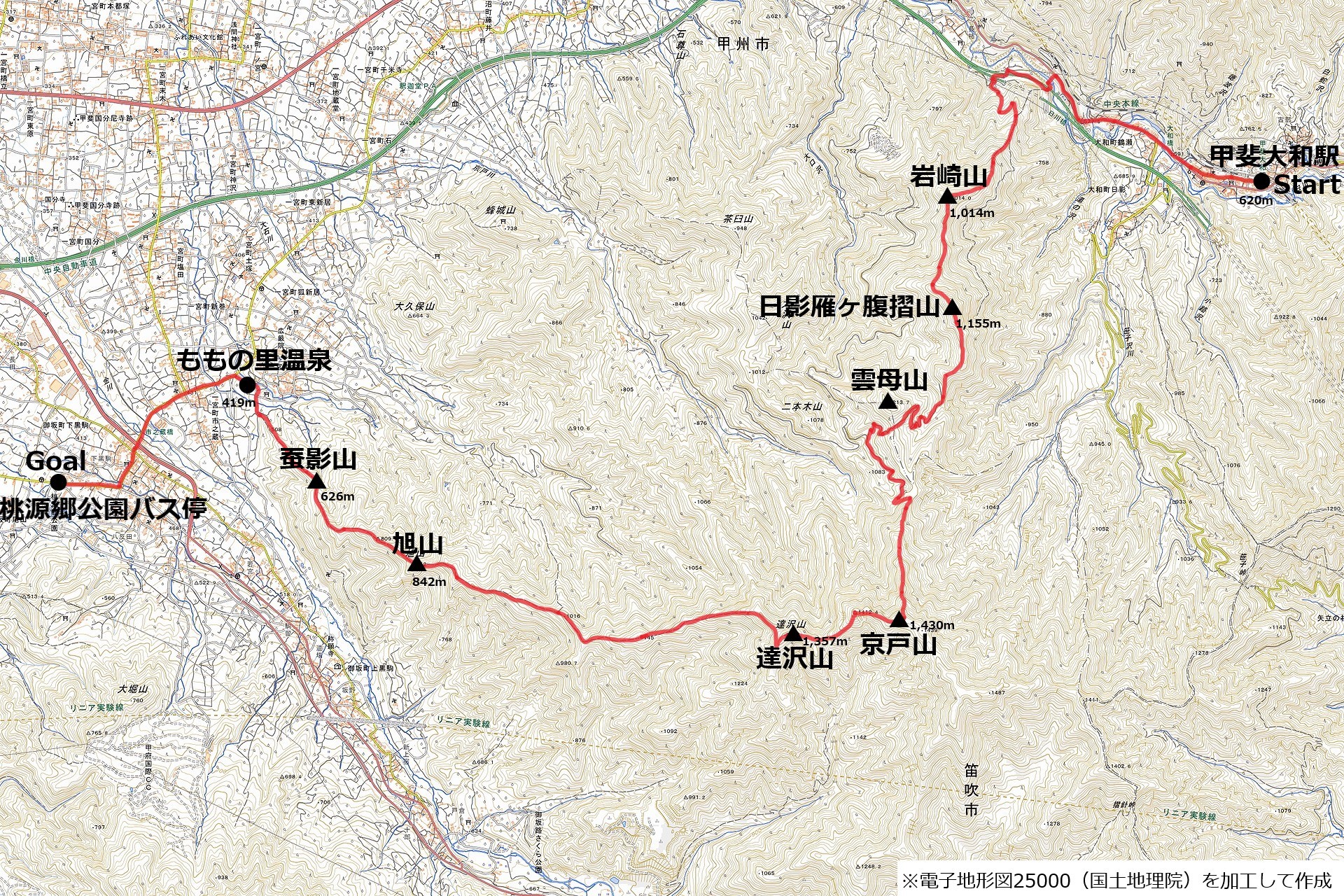

甲斐大和駅から道なき急登の尾根を辿り、笛吹桃源郷まで抜けるロングルートを歩いて来ました。

2024年4月10日に旅す。

warning!

日影雁ヶ腹摺山に整備された一般登山道は存在しません。バリエーションルートのみの山です。

・ルート上に踏み跡はほぼ無く、道標などの案内も一切ありません。必ず詳細な地形図を携行してください。またGPSの使用を強く推奨します。

・マダニがいます。長ズボンを着用するとともに、素肌の露出を極力避けてください。

・誰でも気軽に登れる山ではありません。安易な気持ちでの入山は避けて下さい。

雁ヶ腹摺山(がんがはらすりやま)。この非常に印象的な名前の山は、渡り鳥である雁に由来します。渡りの季節になると、雁の群れが山肌に腹をするようにして飛び越えて行く姿を目にしたのでしょう。

奥秩父山地の周辺には雁ヶ腹摺山のほかにも、雁坂峠などの雁に由来する地名がいくつか残っています

雁ヶ腹摺山は大月市に同名の山が3座存在することが知られています。区別のためにそれぞれ雁ヶ腹摺山、笹子雁ヶ腹摺山および牛奥の雁ヶ腹摺山と呼ばれています。

3座共に富士山の展望が良く、大月市が制定した秀麗富嶽十二景にも選ばれています。

しかし、実は4座目の雁ヶ腹摺山が存在すると言う事はほとんど知られていません。それが今回の舞台である日影雁ヶ腹摺山です。笹子峠を越えた先に位置しており、大月市ではなく甲州市にあります。

殆ど名前が知られていないのには理由があります。他の3座の雁ヶ腹摺山のような展望は一切なく、それ以前の問題としてこの山には道がありません。

踏み跡すらない山中には、胸を突くような急登とマダニが跋扈する藪が広がっていました。まあ普通に考えて、よほどの物好きでもない限り、こんな山にわざわざ登りには来ないことでしょう。

第4の雁ヶ腹摺山に登頂した後は、京戸山と達沢山を越えて桃の花が見頃を迎えた笛吹桃源郷まで歩きます。地味な藪山と春爛漫な桃源郷と言う、ギャップが甚だしい行程を歩いて来た記録です。

コース

甲斐大和駅よりスタートし、岩崎山を経て日影雁ヶ腹摺山へ登頂します。その後は南下して京戸山と達沢山を越えて、ももの里温泉へ下ります。

ほぼ全行程がバリエーションルート歩きとなる、玄人向けの行程です。

1.日影雁ヶ腹摺山登山 アプローチ編 知られざる第4の雁ヶ腹摺山が立つ笹子嶺へ

6時12分 JR高尾駅

いつもの6時14分発の松本行き鈍行列車で山梨県を目指す・・・と言いたいところでしたが、平日は1分遅い6時15分発です。

学生の乗客が多く、平日でも結構混んでいるという事実をはじめて知りました。週末だとこの時間帯の電車は、ほぼ登山者専用列車みたいなものなんですけれどね。

7時13分 甲斐大和駅に到着しました。週末には多くの登山者が降り立つ駅ですが、こちらは平日の利用者はほぼ存在しないと見えて、ホームに降り立ったのは私を含めて3人だけでした。

駅周辺は桜は満開の見頃で、本日は絶好のお花見日和となりそうです。まあ今から華やかさなどとは全く無縁の地味山に登ろうとしている訳なんですけれどね。

目指す日影雁ヶ腹す路山は、このとおり駅前から見えています。中央のピークが日影雁ヶ腹摺山で、尾根続きの右側にあるのが岩崎山です。両方をピークを乗り越えて行きます。

こうして下から眺める分には、取り立てて特徴のない、どこにでもありそうなごく普通の山のように見えます。しかし、いざ登ってみると一筋縄では行きません。

私はこの後、それを身をもって思い知ることになります。

2.正確な所在もよくわからない登山口を目指す

7時25分 身支度を整えて高度を開始します。まずは国道20号線を道なりに下って行きます。

20分少々歩いたところで、左手に日川上にかかる赤い鉄骨の上路式トラス橋が現れるので渡ります。鶴瀬橋と言う名称の橋です。

橋の上から谷の上を行く中央道の橋脚がよく見えます。笹子トンネルを抜けた後、勝沼に向かって急坂を一気に下っている辺りです。下から見ると、こんな風になっていたのですね。

橋を渡ってすぐに、中央道上り線の下をくぐります。耐震補強工事が行われているらしく、橋脚の周囲に足場が組まれていますが、特に通行止めにはなっていませんでした。

中央道の下をくぐったら、すぐに右へ入って行ける小さな脇道があるので、ここを右折します。標識などの案内は一切ないので、同じルートを歩こうと思っている物好きな方がもしいたら、この光景をよく覚えておいてください。

脇道に入ってすぐに、先ほどくぐったばかりの中央道上り線の下を再度くぐります。

中央道と日川の谷の隙間に、まるで取って付けたかのような細い通路が続いていました。徒歩専用道かと思うような幅しかありませんが、軽トラならなんとか通行できるかな。

暗渠が現れるので、もう一度中央道上り線の下をくぐります。恐らくですが、後から作られた中央道に追いやられた格好で、こんな無理やりな線形の道になったのでしょう。

今度は柴橋と言う橋で中央道下り線の上を渡ります。この先に人家は一切存在していないはずで、林道へのアクセスのためだけに作られた橋だと言う事になります。

かなり急な下り坂であるのが良くわかります。この急勾配は鉄道にとってはかなり厄介で、中央本線が勝沼ぶどう郷駅から塩山方面へ大きく迂回しているのは、すこしでも距離を稼いで勾配を緩和するためです。

明治時代の鉄道政策に深くかかわった雨宮敬次郎と言う人物が塩山出身であることから、中央本線を生家のある方向にねじ曲げていわゆる我田引鉄を行ったのではないかと言う説が根強くありますが、純粋に技術的な制約によるものです。

芝橋を渡るとすぐに分岐がありました。ここは左上方向へ進みます。

コンクリートの簡易舗装が施された道がもう少しだけ続きます。路面上には枯れ枝が散乱しており、殆ど往来が無いことが伺えます。

舗装が力尽きたところで、いよいよ山中へと分け入って行きます。ピンクテープが巻かれていますが、踏み跡の気配はほぼ感じられません。前途に不安しかありませんが、ともかく進みましょう。

3.道なき急登の尾根が続く、岩崎山への道程

歩き始めて早々ですが、いきなりルートをロストしました。と言うよりは、最初からルートと呼べるものがありません。現在地は小さな谷筋で、左右両側に尾根があります。

ここはひとまず尾根に取り付いたほうが無難そうです。左手にある尾根の上を目指します。

と口で言うのは簡単ですが、谷底から尾根の側面をよじ登るのはそう容易な事ではありません。手掛かりに出来るような根っこなども無いため、つま先を土に蹴り込んでキックステップで強引に登ります。

帰宅後にほぼ同じ工程を歩いたヤマレコ等の記録をいくつか確認したところ、左ではなく右側の尾根に取り付く人の方が多いようです。どちらにしても、登るのは容易では無さそうでしたが。

だいぶ苦戦しつつも、何とか尾根の上に乗りました。薄っすらとですが、尾根上には何となく踏み跡らしきものがありました。

登って行くと、周囲は落葉した広葉樹林にかわり明るくなりました。そして意外なことに電柱が並んでいます。この先に、電力の供給を必要とする何らかの人工物があると言う事なのでしょうか。

見上げる高さのツガの巨木がありました。尾根の中央に立っており、かなりの存在感です。ツガはモミと区別が難しいのですが、これはツガだと思います。・・・たぶん。

根元に小さなお社が置かれています。やはりこれだけ目立つので、ご神木的な扱いを受けているのでしょう。

それはそうと、こうしたものが置かれていると言う事は、この尾根にはそれなりに人通りがあると言うことなんでしょうか。踏み跡もほとんどないのに。

地図上の等高線密度を見た時から薄々覚悟はしていましたが、この巨木の背後から急登区間が始まります。

まず電柱が立っていることが驚きですが、人が手を使わずに2本の足だけで登ることのできる勾配の限界に近いような急角度です。

普通の登山道であらば、これくらいの斜度になると九十九折れの道が付くか、あるいはトラロープが垂らされたりします。しかし、この尾根にはそのどちらももありません。

ミツバツツジがポツポツと咲いていますが、眺めている余裕など一切ありません。必死に踏ん張っていないと、ただ立っていることもままならないような勾配です。これは相当キツいぞ・・・

写真だと伝わりづらいですが、木の幹や根っこを掴みながらでないとまともに登れないような斜度です。何も掴めるものがない僅かなスパンを越えるのに、なかなか一歩を踏み出せません。手を離したらずり落ちるってば!

道の無い山を歩く時の懸念点として真っ先に思い浮かぶのは道迷いだと思いますが、なにも難しいのはそれだけではないのだと言う事をこれでもかと思い知らされました。

なんとか急登区間を何とか登り切って、ようやく一息付けました。はー疲れた。登りだからまだ何とかなりましたが、このルートを反対向きに歩くことは推奨しません。

向かいに見えているいのは甲州高尾山と棚横手山辺りでしょうか。確かあちらも、割と急勾配がエグイ山だったと記憶しています。

ここで再び杉の植林帯に入りました。この山に植樹を行った林業関係者達は、苗木を抱えた状態であの尾根を登ったのでしょうか。凄いな・・・

山頂まで登って来ました。一応は山頂標識らしきものが地面に置かれています。

9時45分 岩崎山に登りました。登山口からの距離と標高差はそこまで大きくないにもかかわらず、2時間近い時間を要していることが、ここまでの悪戦苦闘ぶりを如実に物語っていました。

山頂で小休止していると、ズボンの裾に何かが動いていることに気が付きました。凝視してみると、マダニが3匹も張り付いていました。先ほど枯れ葉の山をかき分けた際に取り付かれたようです。

こうなるともう地面に座る気にはなれず、デコピンで叩き落としつつ立ったまま食事を済ませました。

4.日影雁ヶ腹摺山登山 登頂編 急登の果てに立つ、登っても特に良いことはない頂き

先へ進みましょう。岩崎山からは一度大きく下ります。ここでも当然ながら九十九折れの道などは無いので、ただ下るだけでも割と難儀します。

鞍部の一帯はほぼ水平移動の尾根になっており、一時の安らぎが訪れました。この後にはちゃんとまた急登が控えているのでご安心(?)ください。

少しだけ展望が開けた場所があり、甲府盆地の先に連なる南アルプスの山並みが見えました。今のとこは雲一つない快晴の青空で、格好の登山日和と言えます。

そんな日だと言うのに、なんだって私は展望も何もない地味山でマダニと戯れているのでしょうかね。

いよいよ日影雁ヶ腹摺山の本体に取り付きます。またもや壁のような勾配の登りですねえ。

右の方に何となく踏み跡っぽいラインが見えるの、それに従って登っていきます。枯れ葉が堆積した地面はやわらかく、踏み込んだ先から崩れそうな感触です。

踏み跡のように見えていたラインは途中で途切れてしまい、そこから先は完全に登りあぐねてしまいました。ちょっとここからは登れそうにありません。一度戻って仕切り直しです。

結論から言うと、尾根に沿って直登が正解です。こちらの方がより急勾配かつ左側が切れ落ちていて危険ですが、手掛かりに出来る岩や木の根が多くあるため、まだ何とか登れます。

掴めるものが無かったら絶対に登れはしないであろう傾斜度です。一般登山道だったら間違いなくお助けロープか何かの補助が加えられるであろう場面ですが、徒手空拳で頑張って這い上がります。

だいぶ冷や汗をかいましたが、なんとか山頂部まで登ってこれました。ふうやれやれ、まったくなんて山だよ。

山頂部が横に長い山らしく、ほぼ水平移動のような登りがもう少し続きます。ここでも山の半分は杉の植林になっていました。ホントにこんな急勾配な山にどうやって苗木を運び上げたんでしょうかね。

どう見ても最高地点だと思われる場所まで登って来ましたが、山頂標識が見当たりません。あれ、どこかで見落としたか。

そう思って背後を振り向くと、小さな枝に山頂標識がひっかけてありました。どうやら針金で巻き付けてあったのが、金具が外れて落ちてしまっていたようです。

11時5分 日影雁ヶ腹摺山に登頂しました。実は雁ヶ腹摺山はもう一つあると耳にして、ほんの軽い気持ちで見に来ただけだったのですが、それがよもやこんな苦戦を強いられることになろうとは思ってもいませんでした。

本当はこの山が岩崎山と言う名前で、先ほど通ってきた岩崎山は前岩崎山だと言う説もあります。名称について色々と情報が錯綜していて、何が正解なのかは良くわかりません。

一応は甲斐百山と言うタイトルを保持しています。そもそも私がこの山の存在を知った切っ掛けも、そのリストを見たからです。

展望は全くありません。木々の隙間越しに何となく見えているのは笹子雁ヶ腹摺山からお坊山に至る笹子嶺の山並みだと思います。

足元に甲斐大和駅の周辺が良く見えます。駅前から日影雁ヶ腹摺山の姿がよく見えていたわけですから、当然ながら逆もまたしかりです。

5.荒れた林道を辿り京戸山登山口へ

先へ進みましょう。元来た方へは引き返さずに、このまま京戸山と達沢山を越えて笛吹桃源郷を目指します。

反対側はそれほど急勾配でも無く、踏み跡もしっかりしていて歩きやすい尾根です。

そもそも日影雁ヶ腹摺山に登るメインルートと言えるのはこちら側で、甲斐大和駅からスタートするのは完全に裏口です。マイカーがあれば山頂近くをかすめている林道のゲートまで入ってこれます。

前方に未舗装の林道が見えて来ました。どこから繋がっている道なのかも知りませんが、こんな山奥にまでよくもまあ道を作りましたな。

ここからはしばしの林道歩きです。歩行すること自体が難儀な山中から、いきなり優しい道になって少々拍子抜けです。

前言撤回。この林道も十分にワイルドです。至る所で大きく洗堀されて荒れていました。

大きく九十九折れを繰り返しつつ、林道はジワジワと標高を上げて行きます。事前に地図を見ただけではよくわかっていなかったのですが、登りだったのですね。下るものだと思い込んでいたため、現地で少々混乱しました。

このカーブ地点で右の藪の中に入って行くと、雲母山と言うピークに登れます。私はもう道の無い山はたくさんな気分だったので、登らずにスルーしてしまいましたがね。

前方にこれから登る京戸山の姿が見えて来ました。こうして見ると、まだ結構な標高差があります。また九十九折れも無い急登を登らされるのかな。

分岐がありました。右へ下って行くと、中央道の釈迦堂パーキングがある辺りに下山できるはずです。京戸山に向かうには左へ進みます。

路面が完全にススキに覆われてしまっていました。この道を最後に車両が通行したのが何年前なのかは分かりませんが、大自然の営みはは全力をあげて道の痕跡を消しさりつつありました。

突然開けた場所にでました。明らかに人工的にならされたような地形になっており、林道の折り返しスペースか何かだと思います。

伐採されているため展望が開けます。甲府盆地を一望です。何気にこの場所が、本日の全行程の中でも一番眺めが良い場所でした。

この遠くに小さく見えている白い山並みは、もしかしなくても穂高連峰です。まさか北アルプスまで見えるとは思いませんでした。

ゲートがありました。地図を見る限り、京戸山への登山口はこの辺りにあるはずですが、それらしい案内は見当たりません。

標識はおろかピンクテープすらありませんが、ゲート脇のここから尾根に取りつけそうかな。と言うか、ここくらいしか登れそうな場所が見当たりません。であるならばもう、行くしかないでしょう。

6.一応は一般登山道扱いの京戸山と達沢山に登る

感じるぞッ、踏み跡の気配を。半信半疑でしたが、尾根の上に登ると明瞭な道がしっかりありました。

だいぶ枯れ葉が堆積していますが、それでも全然歩きやすいです。登山道とは実に良いものですな。

道のおかげで苦労もなく登って行くと、左手に大きな崩落地がありました。

笹子嶺と呼ばれる一帯の山々が良く見えます。写真の中央に見えている尖った山は滝子山(1,620m)かな。

滝子山の左には小金沢連嶺の山並みが連なります。今見えて入りのは、黒岳(1,988m)からハマイバ丸(1,652m)に至る辺りの尾根です。

この尾根が大きく落ち込んでいる辺りが笹子峠です。周辺はかなり急峻な地形となっており、ここを越えるのは容易なことではなかったでしょう。かつて甲府盆地が要害の地であったと言うことが、たいへん良く分かる光景です。

山頂に近づくと、両側が切れ落ちた痩せ尾根になりました。一応は手すりとロープが張ってありますが、いつ整備されたものかも不明であるし、気休めにもならなそうなので慎重に参りましょう。

最後は枯れ葉が堆積してほぼ消滅しかかっているトラバースになりました。この道は山と高原地図上では一応実線扱いになっているのですが、しかしこれは・・・

稜線まで登って来ました。ここから達沢山までの区間は、過去に一度歩いたことのある領域となります。記憶が確かなら、特に危険個所はない安心安全な道だったはずです。

合流した地点はまだ山頂ではありません。京戸山に向かって緩やかに登ります。

13時35分 京戸山に登頂しました。展望があるわけでもない地味山ですが、ここが本日の行程における最奥地点となります。

腰掛けられるようなスペースがある訳でもなので、休憩は取らずに行動を続行します。多少の登り返しはありますが、この先は基本的にずっと下りです。

木の隙間から、富士山の頭だけが見えていました。あとの3座の雁ヶ腹摺山からは、あれほど良く見えるのにね。

下りの途中に、ナットウ箱山と言う謎な名前の小ピークがあります。せっかくなので、ここで納豆巻き食べて小休止して行きます。確か前回通った時にも同じことしたような?

そもそも、ナットウ箱山に2度も登ったことがると言う人は、かなり珍しいのではなかろうか。

前方に達沢山が見えて来ました。ほぼ無名に等しい日影雁ヶ腹摺山や京戸山とは違って、あちらは山梨百名山に選ばれている一座です。この隠しきれない名山の風格よ。そうかな?

鞍部まで下って来ました。安心安全に下山したいと言う人は、ここを左折して立沢バス停に下るのが一番無難です。

達沢山に登り返します。暗部からはせいぜい10分程度の距離です。

14時20分 達沢山に登頂しました。2年ぶりとなる2度目の登頂です。地元では桃源郷の山として親しまれている山ですが、地元民でもないのにこの山に2度も登りにくると言うのは、やはりそうとう珍しい部類ではなかろうか。

前回の訪問時には明らかにベストではないシーズンに登ってしまい、それが心残りになっていた山でした。今回は満を持しての、桃の花シーズンの再訪です。

展望は少しだけあります。眼下に見えているのは甲府盆地の中でも東端の方の、山梨市のあたりです。

7.日影雁ヶ腹摺山登山 下山編 ももの里温泉を目指して破線ルートを下る

ここから笛吹桃源郷のももの里温泉を目指して下って行く訳なのですが、この先はまたもや破線扱いのルートとなります。短い夢(一般登山道)でした。

目印も何もなくてかなりわかりづらいですが、下り始めて程なく右方向へグルっと進路が反転します。

直進した場合は、見た感じだと御坂路さくら公園の裏手辺りに出られるのかな。こちらも完全なバリエーションルートになるとは思いますが。

踏み跡がほぼ消滅しているトラバース地帯に入りました。今日は本当にこんなのばかりです。

ようやく明瞭な尾根に乗りました。後は基本的にこの尾根に沿って下ってゆくだけですが、なにげに結構な距離があります。

ここ少し展望が開けて、奥秩父主脈の山並みが良く見えました。本日歩いた行程は全般的に地味ではあるのですが、時々こうした好展望地が点在しています。

反対側の笛吹市方面を見ると、桃の花で満開を迎えて街中がピンク色に染まっていました。実に素晴らしい。これは下山後の景色に大いに期待が持てそうです。

油断していたところで、再び唐突に始まる枯れ葉のトラバース路。最後まで気を抜くなと言う山の神様からのメッセージか何かでしょうか。

通り抜けた後にズボンの裾を確認すると、案の定マダニさんがたくさん付いて来ていました。やれやれとため息をつきつつ、デコピンで丁寧に排除します。

前方にもう一山ピークが見えて来ました。本日最後のピークとなる旭山です。

道は全般的に荒れ気味で、あまり歩かれていないのは明らかです。やたらとに長いし、なによりもこんなにダニだらけではね。

16時 旭山に登頂しました。道の悪さもあってか、想定していたよりも時間がかかってしまっており、だいぶ日が傾いて来ました。本当はもう風呂に入っているつもりだった時間なのに。

さらに下って行くと、またもや旭山の標識が立っていて混乱しまた。どうやら最高地点と三角点が別の場所になっているらしい。

良く良く地図を見返してみたら、歩行距離的には達沢山がちょうど中間地点くらいでした。どおりで下山にやたらと時間がかかるわけです。

それでもだいぶ町との比高は小さくなって来ました。そろそろゴールは近いはず。

最後にもう一座、蚕影山と言うピークがありました。全国各地に存在する蚕影神社は、養蚕業の守護者とされている信仰です。笛吹市でもかつては養蚕業が盛んだったのでしょうか。

ここまで来てまた道が藪っぽくなりました。反向きに登り始めた場合は、スタート直後からいきなり藪に突入することになりますが、そのまま諦めてしまう人もいるのではなかろうか。

達沢山から2時間以上下り続けて、ようやく登山口まで下って来ました。いやはや思いのほか遠かった。

桃源郷は今まさしく花の季節の真っ盛りです。だいぶ遅い時間になってしまいましたが、2年越しに見たかった光景も見れて大満足です。

ももの里温泉に向かいましょう。登山口からは10分とからない距離です。

17時 ももの里温泉に到着しました。さあ風呂だ風呂と色めき立ったのも束の間で、駐車場が空だしなんだか静まり返っていませんか?

間が悪すぎることに、4月1日から改修工事のために休館になっていました。頑張って長々と歩いて来たのに、何たる間の悪さか。ぐぎぎぎぎ。

8.失意の中、桃源郷公園バス停から撤収する

やっていないものは仕方がりません。このまま帰りましょう。ももの里温泉の近くにバス停は無いので、国道137号(御坂みち)沿いにある桃源郷公園バス停まで歩きます。

桃の花越しに、大栃山(1,641m)や釈迦岳(1,641m)と言った御坂山地の山が良く見えています。この辺りの山に登るのであれば、桃の花が咲く頃がベストシーズンであると思います。

桃は食べるだけでなく鑑賞用としても十分に綺麗だと思うのですが、桜に比べると人気が振るわないのは何故なのだろうか。

桃以外の花も満開に咲き誇っており、笛吹桃源郷は今まさに最高の季節を迎えていました。地味山になんか登っていないで、始めからこっちに来ていればよかったんじゃないの?

17時30分 桃源郷公園バス停に到着しました。今日もたくさん歩きました。

次の甲府行きのバスまであと30分くらい時間があるので、待つ間にみさか桃源郷公園の中を少しブラついて行きましょう。

桃源郷公園と名乗っている割には公園内に桃は咲いておらず、ここでの主役は桜でした。

純粋な観賞用に作られた池なのか、それとも桃畑用のため池なのかは分かりませんが、ともかく池もあり鯉が大量に泳いでいました。

新御坂トンネルを通って甲府と河口湖を結んでいるこちらのバス路線ですが、慢性的に遅延が発生しており基本的に時刻表通りには来ません。本日は約20分遅れでやって来ました。

車内はほぼ満席状態で、乗客の9割は外国人観光客でした。河口湖エリアのインバウンド需要は、あいかわらず凄いことになっています。

甲府駅行きのバスですが、途中で石和温泉駅も通るので下車します。

行きと同様に中央本線の普通列車に揺られて、帰宅の途に着きました。

だいぶ苦戦を強いられましたが、なんとか謎に包まれた4番目の雁ヶ腹摺山に登頂することが出来ましたを。登山道が存在することのありがたみを散々思い知らされた一日でした。

ここまでご覧いただいた通り、日影雁ヶ腹摺山は登っても特に良いことは無い藪山です。他の3座に比べて知名度が皆無に等しくほぼ知られていない理由が、実際に登ってみて大変よくわかりました。

そんな訳なので、すべての雁ヶ腹摺山に是が非でも登ってみたいと言う強い動機でもない限りは、まったくもってオススメはいたしません。物好きな方はどうぞ。

達沢山からももの里温泉に抜けるルートについては、こちらもだいぶ荒れ気味で大概な道ではありましたが、春の笛吹桃源郷を巡る登山として悪くはないプランだと思います。無理に日影雁ヶ腹摺山と組み合わせる必要は全くありません。立沢バス停スタートで歩くのがオススメです。

<コースタイム>

甲斐大和駅(7:25)-岩崎山(9:45~10:00)-日影雁ヶ腹摺山(11:05~11:25)-京戸山(13:35)-達沢山(14:20)-旭山(16:00)-ももの里温泉(16:55)-桃源郷公園バス停(17:30)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント

オオツキさんと同じく、甲斐百山のリストを見ていたら「別名:日影雁ヶ腹摺山」というのを見つけました。

守屋さんの地図にルートが載っていたので、近々行ってみようかと思っていたところに本記事があがったので、ワクワクしながら読ませていただきました。ありがとうございます。

そうですか、マダニ・・・。

雨が多くなり湿度が上がるとマダニも元気づいてきそうですね。

冬枯れの寒い時期の方が少しは被害が避けられるだろうか、なんて思っております。

ペン子さま

コメントをありがとうございます。

甲斐百山をチェックしているとはまた、マニアックな登山をされていますね。マダニに関しては忌避剤が存在するので、予めいるのがわかっていれば対策は出来ます。

結構危ない場所もあるので、訪問の際にはどうぞお気をつけて。