毎回5分で理解する「要素還元論」と「システム論」(その16)

前回は「基礎定位障害」の患者さんは、メンタリティ(精神状態)の影響を強く受けて振る舞いが異なることだと述べました。以下に三つの例を挙げます。

①失調症状が簡単に見て取れるのに、杖一本でバスに乗って出かける患者さんがいます。確かにめったに転倒はされないのですが、周りから見ると皆がヒヤヒヤしています。本人は自信に溢れ、やる気満々です。

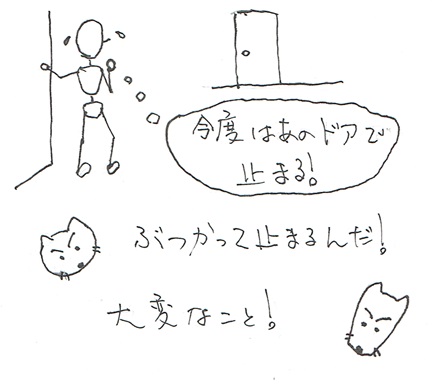

②うまく止まれないので、壁や柱を目標に歩くパーキンソン患者さんがいます。決まった目標にぶつかって止まり、向きを変えて次の目標に向かってぶつかって止まっては、目的地まで移動されます。もちろん新しい場所ではダメです。いつもの移動コース上ならほぼ自立です。

③歩隔を広くとり、杖を遠くについて基底面を大きく広げて、ゆっくり移動自立している片麻痺の方がおられます。安定して歩いておられるので大丈夫だろうと思っていると、不意に転倒されることが多いのです。

しかも本人と話してもあまり転倒を気にされたり、恐れたりする様子もありません。何度転倒しても、何事もなかったようにまた歩き始めます。

それでデイケアでは、しばしば「転倒防止はどうすれば良いのか?」というテーマのカンファレンスが開かれます。急な方向転換やビックリしたときに転倒しているらしいことが分かります。

それで解決策は、「急な方向転換を様々に行う練習」や「様々な外的刺激に対してバランスの維持に対応する練習」などが提案されます。「ダンスなどが良いのでは?」などとアイデアが出されてスタッフ間で盛り上がります(^^;)そして実施されるのですが・・・・・一年後には相変わらず同じ問題でカンファレンスが開かれたりします(^^;)

基礎にあるのがどうも「基礎定位障害」なのです。重力と床との間で体を安定状態に保つのが難しいと思われます。そして、どうもこの障害はあまり改善しないようです。だから練習を重ねても変化しないことも多い。

上に挙げた方達は、皆それぞれに異なった原因の「基礎定位障害」を持っておられますが、それぞれに歩行は自立の状態にあります。もちろん環境に依存していますが。

一方で、前回まで述べたように杖をついて安定して歩いているように見えても一人では動こうとされず、歩行自立できない患者さんもいます。

つまりこの両者の違いはメンタリティの違いだと思います。「一人で歩きたい」などと強く思っていて一人で歩かなければならない状況があれば、何とか恐怖を乗り越えたり、慣れたりして障害をある程度克服していると思われます。決して「安全に」という条件はクリアしていないのかも知れませんが。

ただこのように自立に向かう人は少ないです。この人達を見て、他の人にも「できる人がいるんだから頑張れ!」というのは酷でしょう。

つまりここで言う「基礎定位障害」は、原因も異なれば、メンタリティの状態によってもその振る舞いが異なります。

だから一つの症候群として理解しにくい、まとめにくいところがあるのだと思います。いや、そもそも一つの症候群としてまとめる必要があるのか、と言われそうですね。

でも彼らが行っている問題解決のスキルに焦点を当てて見ると、共通していることがあります。つまりこの症候群、「基礎定位障害」は、患者さんが選択する共通の問題解決によってまとまるわけです。

次回は具体的にどんな問題解決をとるかをまとめて説明します。(その17に続く)

コメントフォーム