天正元年(1573)8月、織田信長による朝倉氏の滅亡とともに、百年余り続いた城下町一乗谷の繁栄は終わります。

滅亡の混乱を生きのびた人々は、別の土地へと移り住みます。

北庄のような新たな都市がつくられていくなか、一乗谷は田畑が広がる農村へと姿を変えていきました。

これにより奇跡的に良好な状態で城下町の跡が残されることになりました。

昔の城下町の遺構はとても広いです。

この一乗谷の遺構を後世に残すために、令和4年10月1日「一乗谷朝倉氏遺跡博物館」が開館しました。

目次

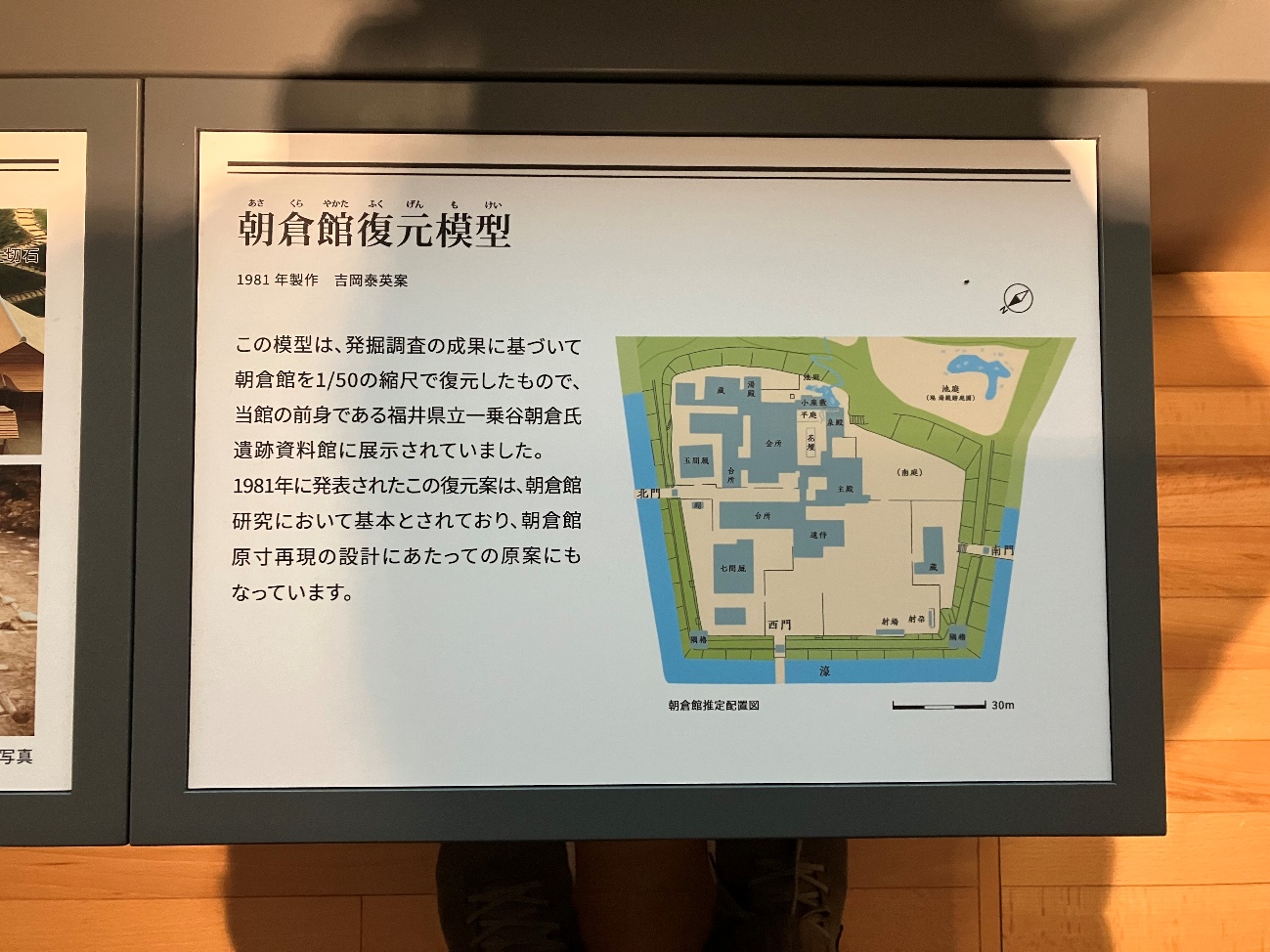

1 朝倉館復元模型

朝倉館復元模型

1981年製作 吉岡泰英案

この模型は、 発掘調査の成果に基づいて朝倉館を1/50の縮尺で復元したもので、当館の前身である福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館に展示されていました。

1981年に発表されたこの復元案は、朝倉館研究において基本とされており、 朝倉館原寸再現の設計にあたっての原案にもなっています。

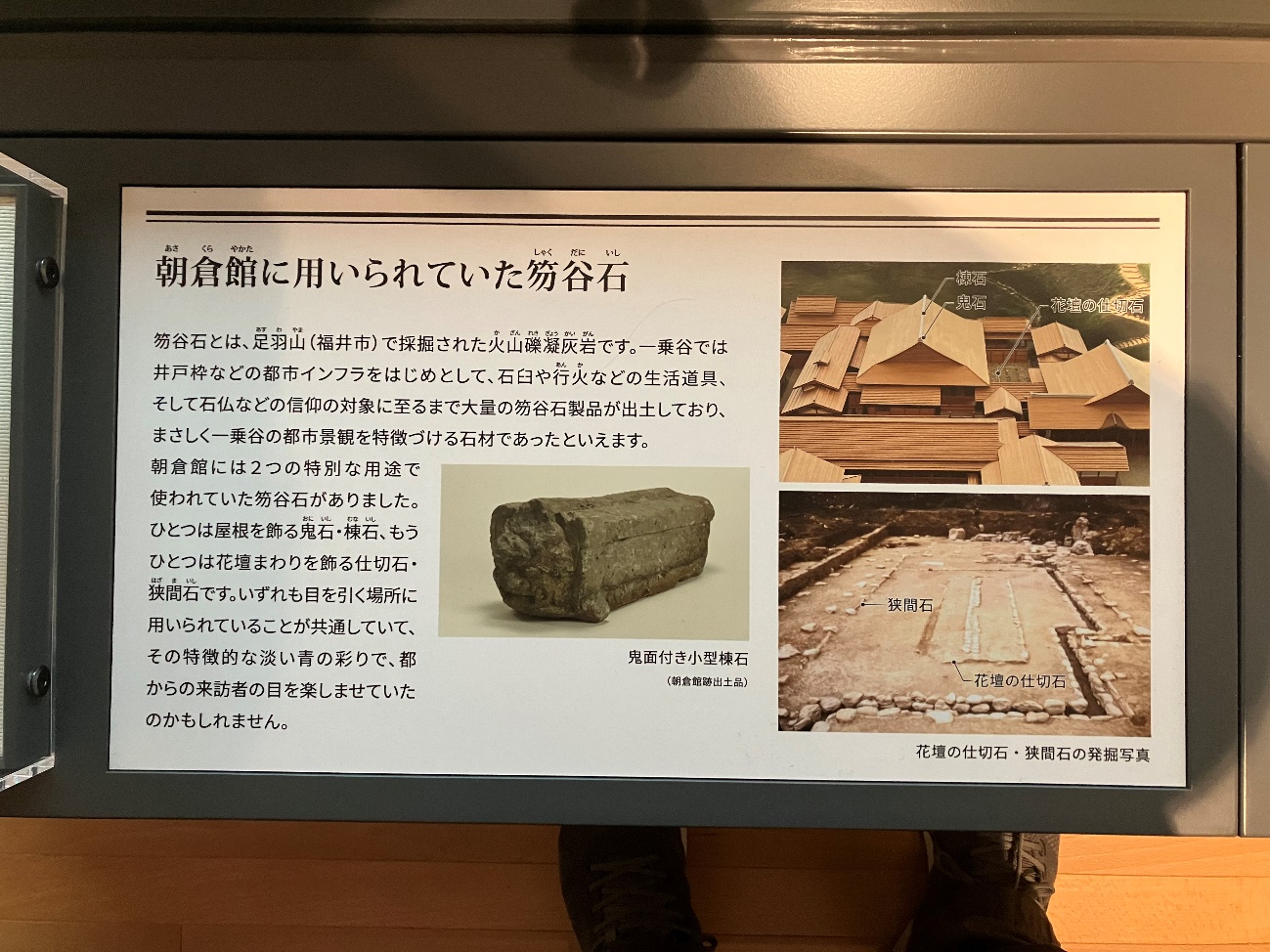

朝倉館に用いられていた笏谷石(しゃくだにいし)

笏谷石とは、 足羽山 (福井市)で採掘された火山礫凝灰岩(かざんれきぎょうかいがん)です。

一乗谷では井戸枠などの都市インフラをはじめとして、石臼や行火などの生活道具、そして石仏などの信仰の対象に至るまで大量の笏谷石製品が出土しており、まさしく一乗谷の都市景観を特徴づける石材であったといえます。

朝倉館には2つの特別な用途で使われていた笏谷石がありました。

ひとつは屋根を飾る鬼石・棟石、 もうひとつは花壇まわりを飾る仕切石・狭間石です。

いずれも目を引く場所に用いられていることが共通していて、その特徴的な淡い青の彩りで、都からの来訪者の目を楽しませていたのかもしれません。

2 朝倉館の歴史

朝倉館の栄枯盛衰

全盛期

往時の朝倉館の四方には濠がめぐり、この濠で囲まれた館の面積は約25,000㎡を測ります。 西を正面として北・西・南の三方に門がひらかれ、 館の平地部には10数棟の建物が建ち並んでいました。

東南側の高台には観音山を背景とする池庭 (現 湯殿跡庭園) が作庭されました。

戦国大名の当主館にふさわしく、 朝倉館には京都の管領邸などの権力をもった武家邸宅と同等の空間が設えられました。

客人をもてなす 「ハレ」 (非日常)の空間は南側に、当主義景の日々の生活を支える 「ケ」 (日常) の空間は北側に配置されました。

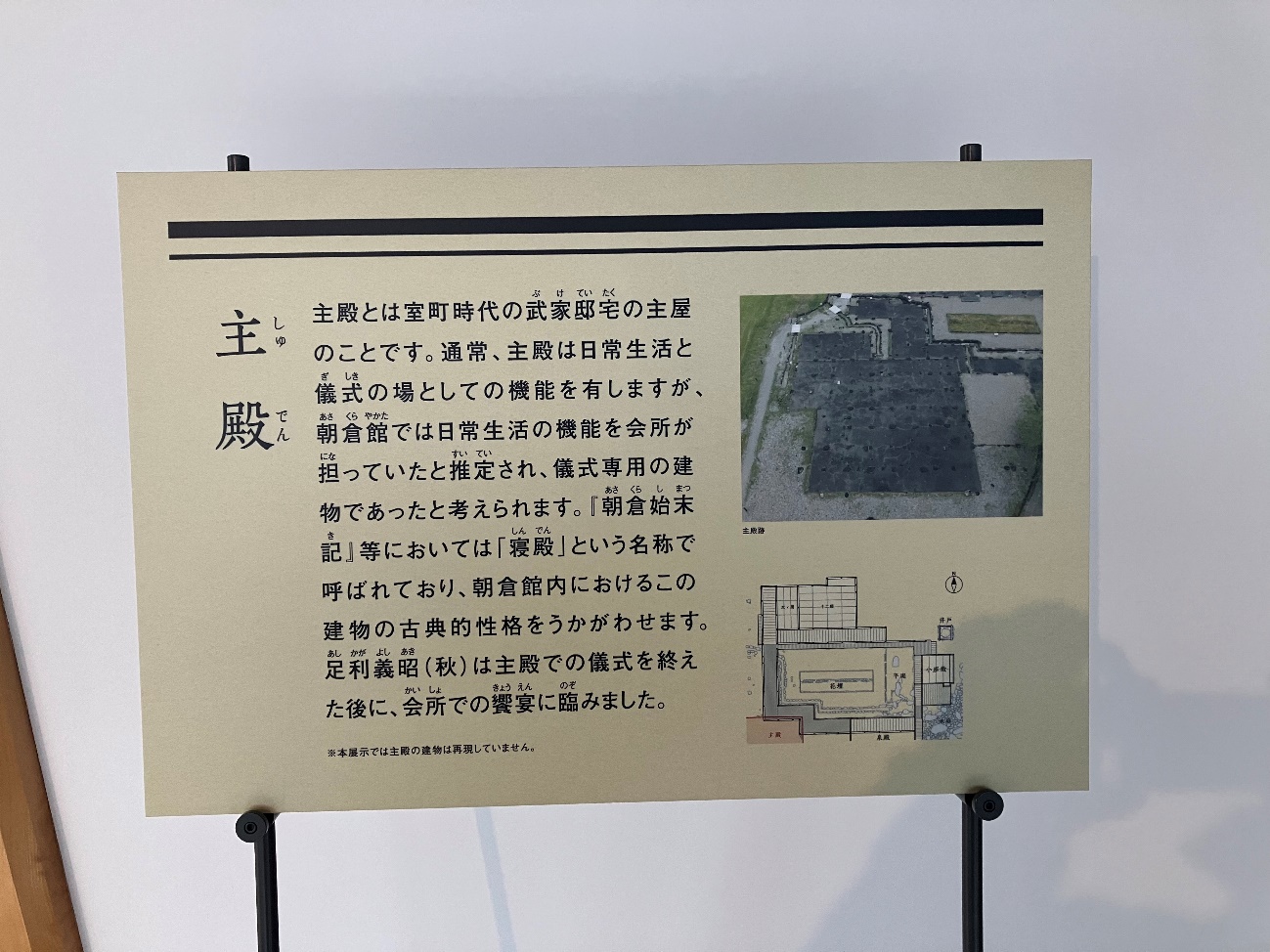

足利義昭 (秋) の元服や御成などの儀式・饗宴を行った主殿や会所、池などの表舞台にあたる空間と、表舞台を支える台所や蔵等の裏方の空間が同居し、いずれも当主館に欠かせない機能を果たしていました。

滅亡後

朝倉氏の滅亡とともに朝倉館は焼失し、 建物礎石などの遺構は地中に埋もれていきました。 江戸時代には、 朝倉氏を供養する菩提寺(松雲院) が朝倉館跡に建てられました。

松雲院は福井藩に保護され、後に義景の廟所 (墓所) がつくられました。

松雲院の移転後も、 その山門 (唐門) と義景墓所はそのまま一乗谷に現存しています。

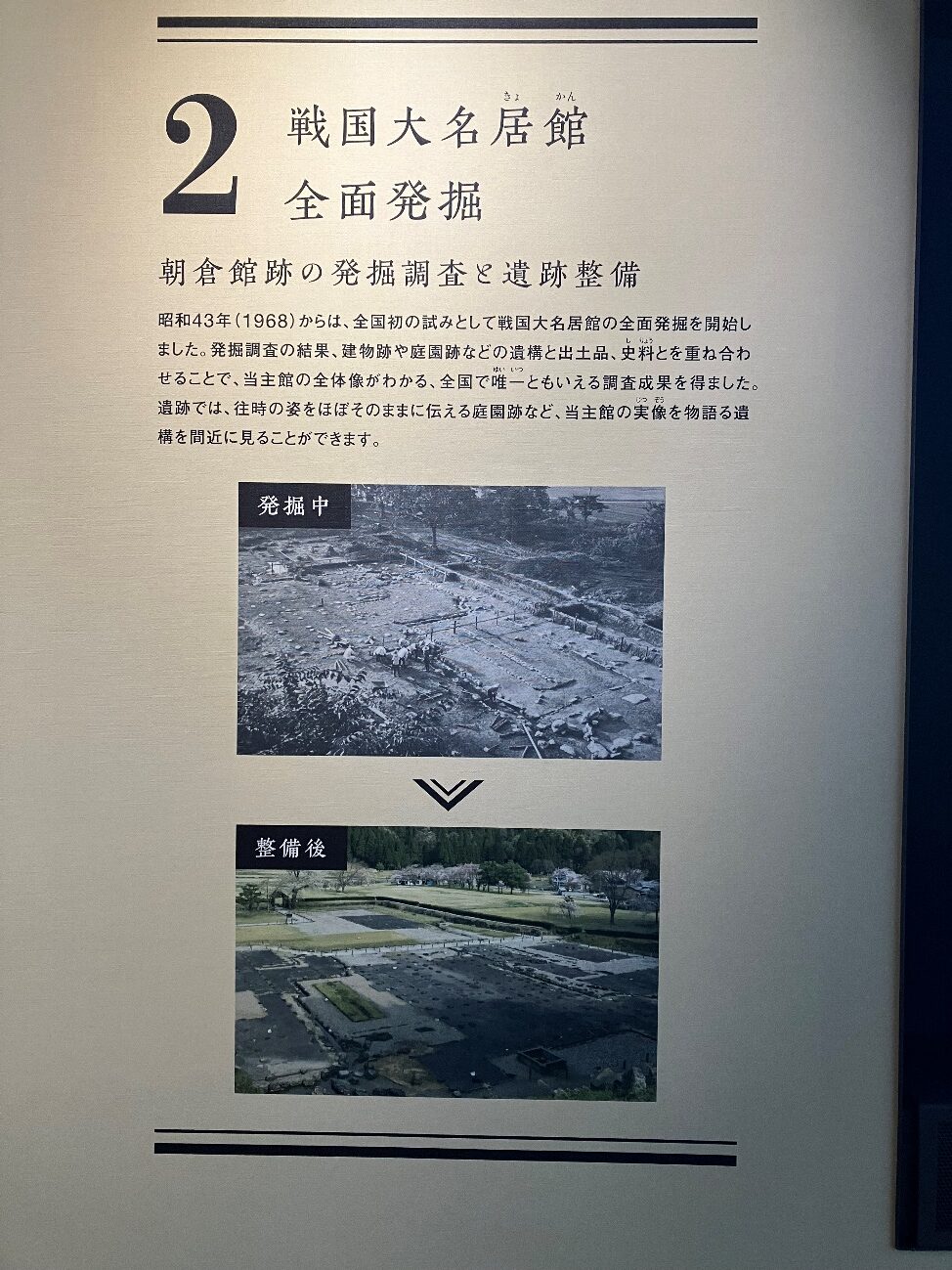

戦国大名居館(きょかん)全面発掘

朝倉館跡の発掘調査と遺跡整備

昭和43年(1968) からは、 全国初の試みとして戦国大名居館の全面発掘を開始しました。 発掘調査の結果、 建物跡や庭園跡などの遺構と出土品、 史料とを重ね合わせることで、 当主館の全体像がわかる、 全国で唯一ともいえる調査成果を得ました。

遺跡では、往時の姿をほぼそのままに伝える庭園跡など、 当主館の実像を物語る遺構を間近に見ることができます。

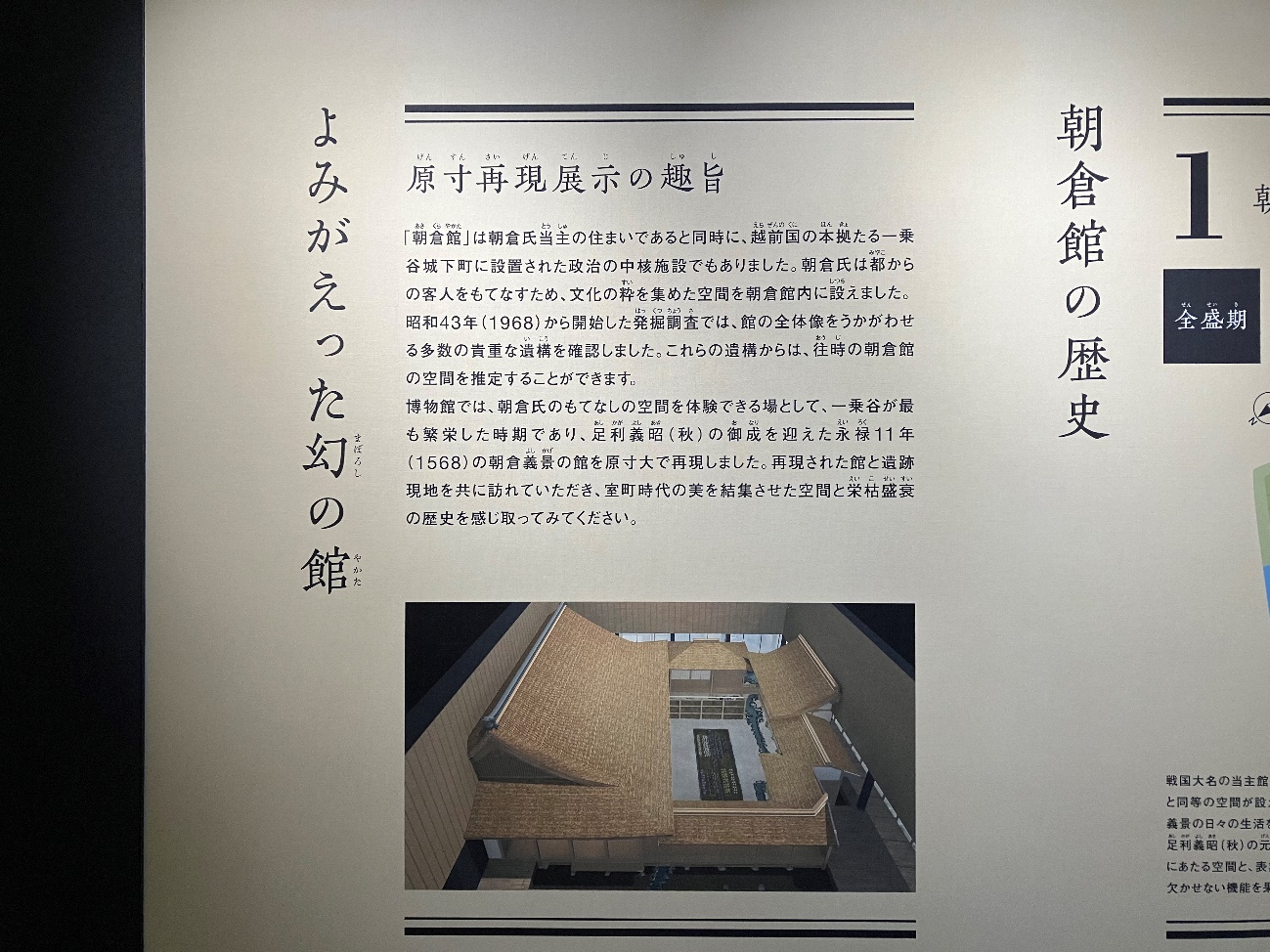

3 朝倉館原寸再現

原寸再現展示の趣旨

「朝倉館」は朝倉氏当主の住まいであると同時に、 越前国の本拠たる一乗谷城下町に設置された政治の中核施設でもありました。

朝倉氏は都からの客人をもてなすため、文化の粋を集めた空間を朝倉館内に設えました。

昭和43年(1968) から開始した発掘調査では、館の全体像をうかがわせる多数の貴重な遺構を確認しました。

これらの遺構からは、往時の朝倉館の空間を推定することができます。

博物館では、 朝倉氏のもてなしの空間を体験できる場として、 一乗谷が最も繁栄した時期であり、 足利義昭 (秋) の御成を迎えた永禄11年(1568) の朝倉義景の館を原寸大で再現しました。

再現された館と遺跡現地を共に訪れていただき、 室町時代の美を結集させた空間と栄枯盛衰の歴史を感じ取ってみてください。

3.1 会所

会所とは室町時代の接客座敷のことです。

朝倉館の会所は一乗谷最大の規模を誇る建物で、復元される間取りから当主義景の日常生活の場も兼ねていたことが推定されます。

「朝倉始末記」 等によれば、 会所には足利義昭(秋)の御座が設けられた 「十二間」や「次ノ間」 などの部屋が存在し、演能をはじめとする様々な催しで義昭を迎えた饗応(おもてなし) がおこなわれていたことがうかがえます。

3.2 押板の飾り と 花瓶(けびょう)の立花

押板の飾り

押板の飾りとして、 掛軸と香炉・燭台・花瓶からなる三具足を再現しました。

掛軸は、足利義昭 (秋) が一乗谷で元服した際の様子を伝える史料をもとに絵柄を検討しました。

三具足は、同時代の聖衆来迎寺 (滋賀) 伝世品を復元対象とし、 科学分析やCT撮影、 3Dスキャンを実施して製作技法を検討しました。

室町時代頃に大成した立花の形式も取り入れ、調和のとれた往時の座敷飾りをよみがえらせました。

花瓶(けびょう)の立花

足利義昭 (秋)の御成があった五月、初夏の花を選び、 立花を再現しました。

真(中心の高い枝) は御成の空間に相応しい松、 賞翫(しょうがん)の花には当季の花菖蒲を用い、 木は山の景色、草は里の風景を表現しています。

立花には、越前和紙の造花を使用しています。

生花の使用を避けることで虫害を防ぎ、 所蔵資料の保護を図っています。

3.3 障壁画

室町時代の書院造建築では襖などに水墨画が好んで描かれました。

朝倉館にも「鶴ノ間」 「猿猴ノ間」 などの障壁画を配した部屋があったことが知られ

ています。

往時の空間を想像するため、朝倉氏のお抱え絵師であった曽我派が描いた大徳寺真珠庵(だいとくじしんじゅあん) (京都)の「四季花鳥図」 を模写によって復元し、 朝倉館原寸再現の障壁画として新たに設(しつら)えました。

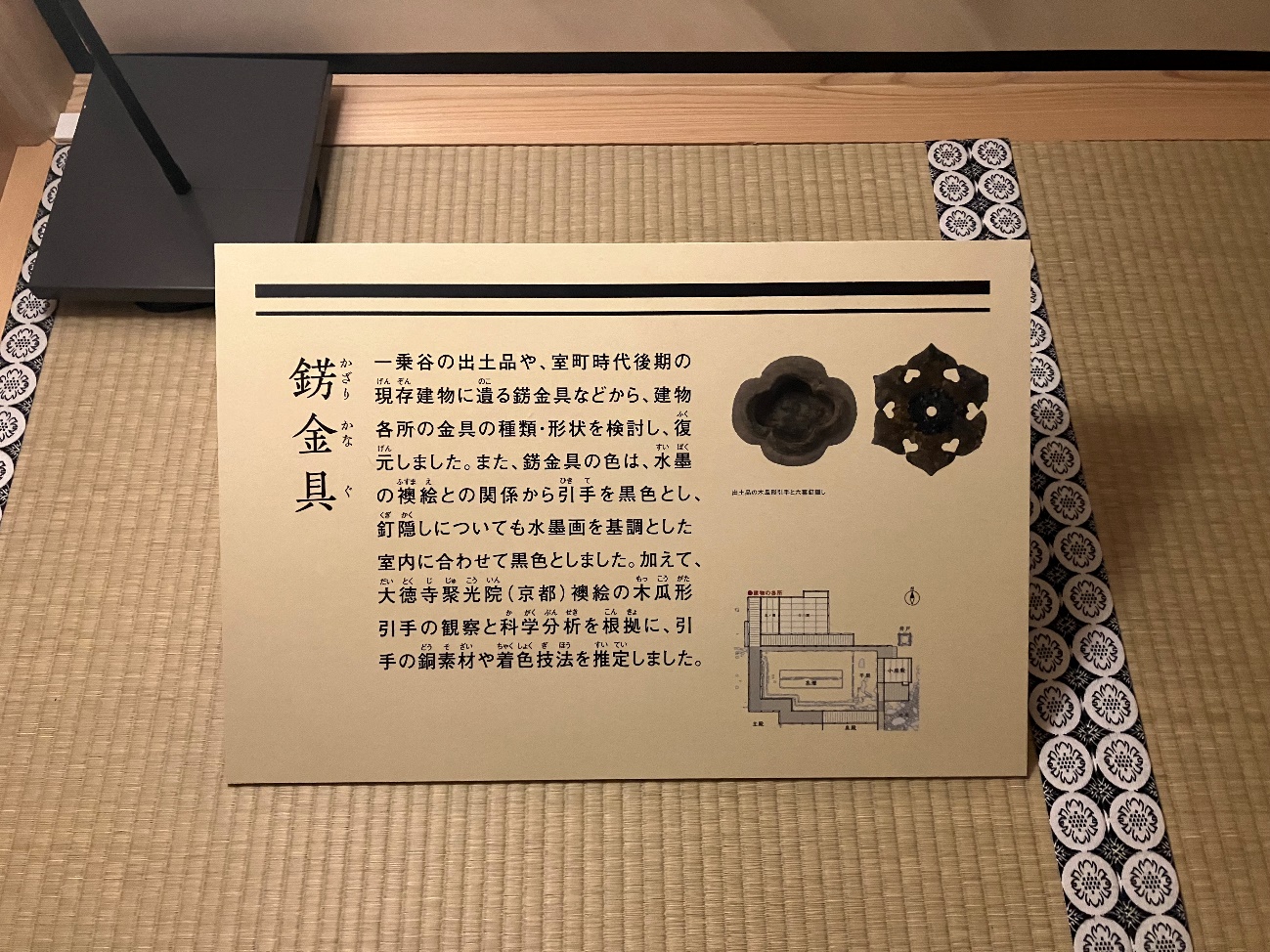

一乗谷の出土品や、 室町時代後期の現存建物に遺る錺金具などから、 建物各所の金具の種類・形状を検討し、復元しました。

また、 錺金具(かざりかなぐ)の色は、水墨の襖絵との関係から引手を黒色とし、釘隠しについても水墨画を基調とした

室内に合わせて黒色としました。

加えて、大徳寺聚光院 (京都) 襖絵の木瓜形(もっこうがた)引手の観察と科学分析を根拠に、引手の銅素材や着色技法を推定しました。

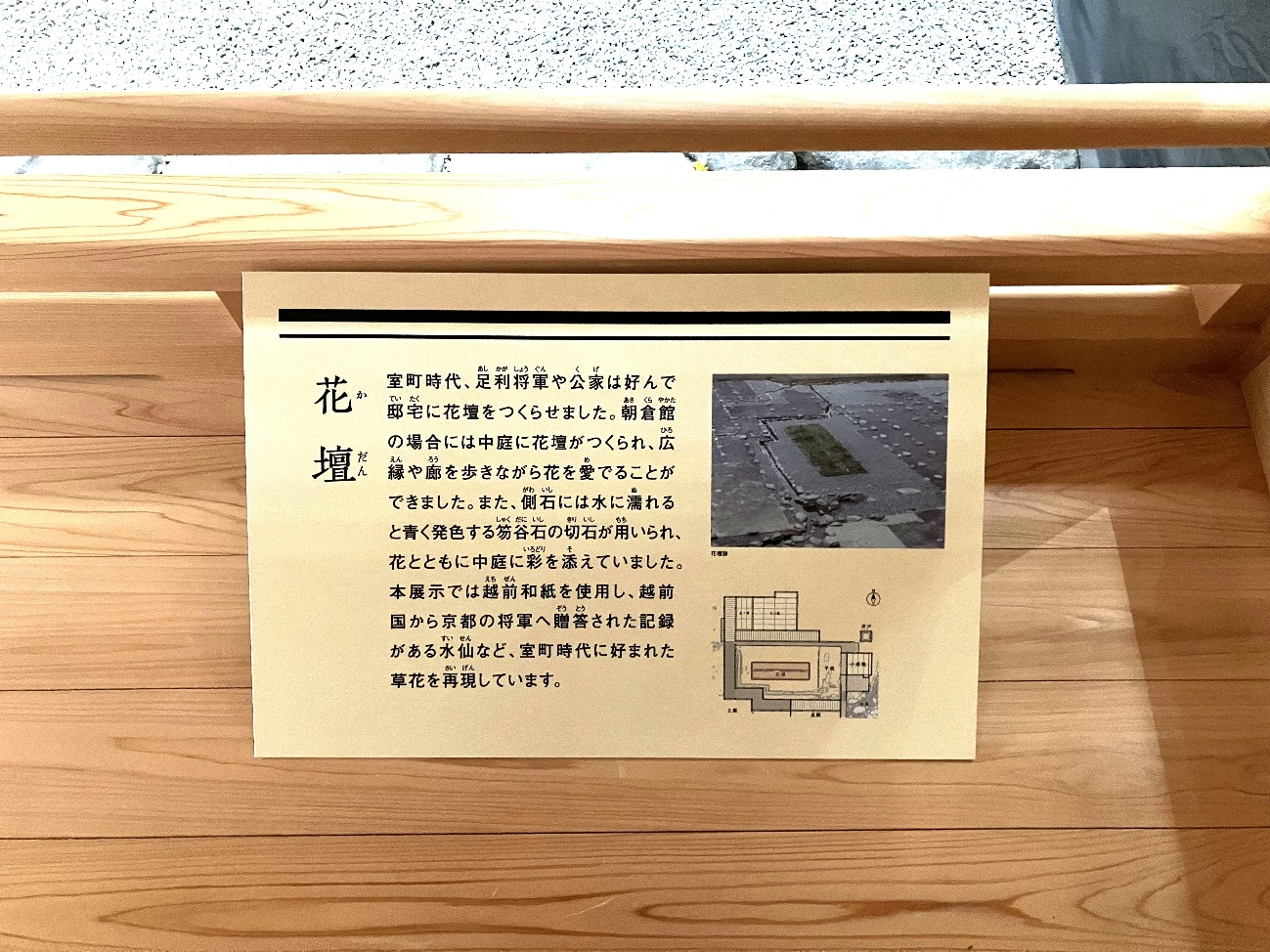

3.4 花壇

室町時代、 足利将軍や公家は好んで邸宅に花壇をつくらせました。

朝倉館の場合には中庭に花壇がつくられ、広縁や廊を歩きながら花を愛でることができました。

また、 側石には水に濡れると青く発色する笏谷石の切石が用いられ、花とともに中庭に彩を添えていました。

本展示では越前和紙を使用し、越前国から京都の将軍へ贈答された記録がある水仙など、 室町時代に好まれた草花を再現しています。

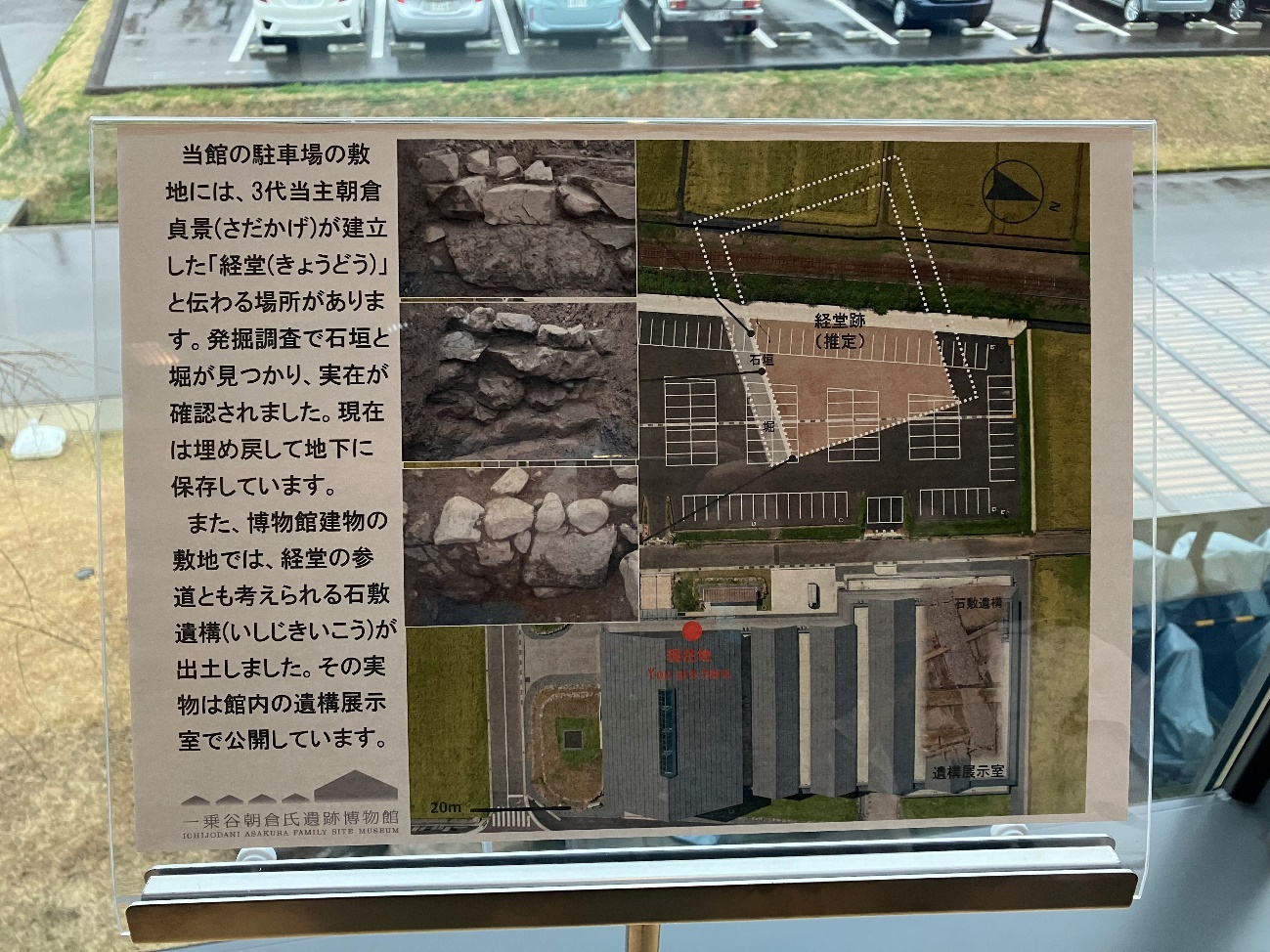

3.5 駐車場の遺構

当館の駐車場の敷地には、3代当主朝倉貞景(さだかげ)が建立した 「経堂 (きょうどう)」と伝わる場所があります。

発掘調査で石垣と堀が見つかり、 実在が確認されました。

現在は埋め戻して地下に保存しています。

また、博物館建物の敷地では、 経堂の参道とも考えられる石敷遺構(いしじきいこう)が出土しました。

その実物は館内の遺構展示室で公開しています。

3.6 主殿

復元はされていません。

3.7 泉殿

泉殿とは平安時代の公家邸宅 (寝殿造)の泉水に面して建てられた納涼・遊興施設のことです。

室町時代の将軍邸倉館の泉殿は、礎石が池の護岸石を兼ねており、 池庭と一体的に整備されたことがうかがえます。

朝倉館を訪れた京都の公家の日記には、泉殿で酒宴が催されたこと、庭と座敷飾りがたいへん見事であったことが記されています。

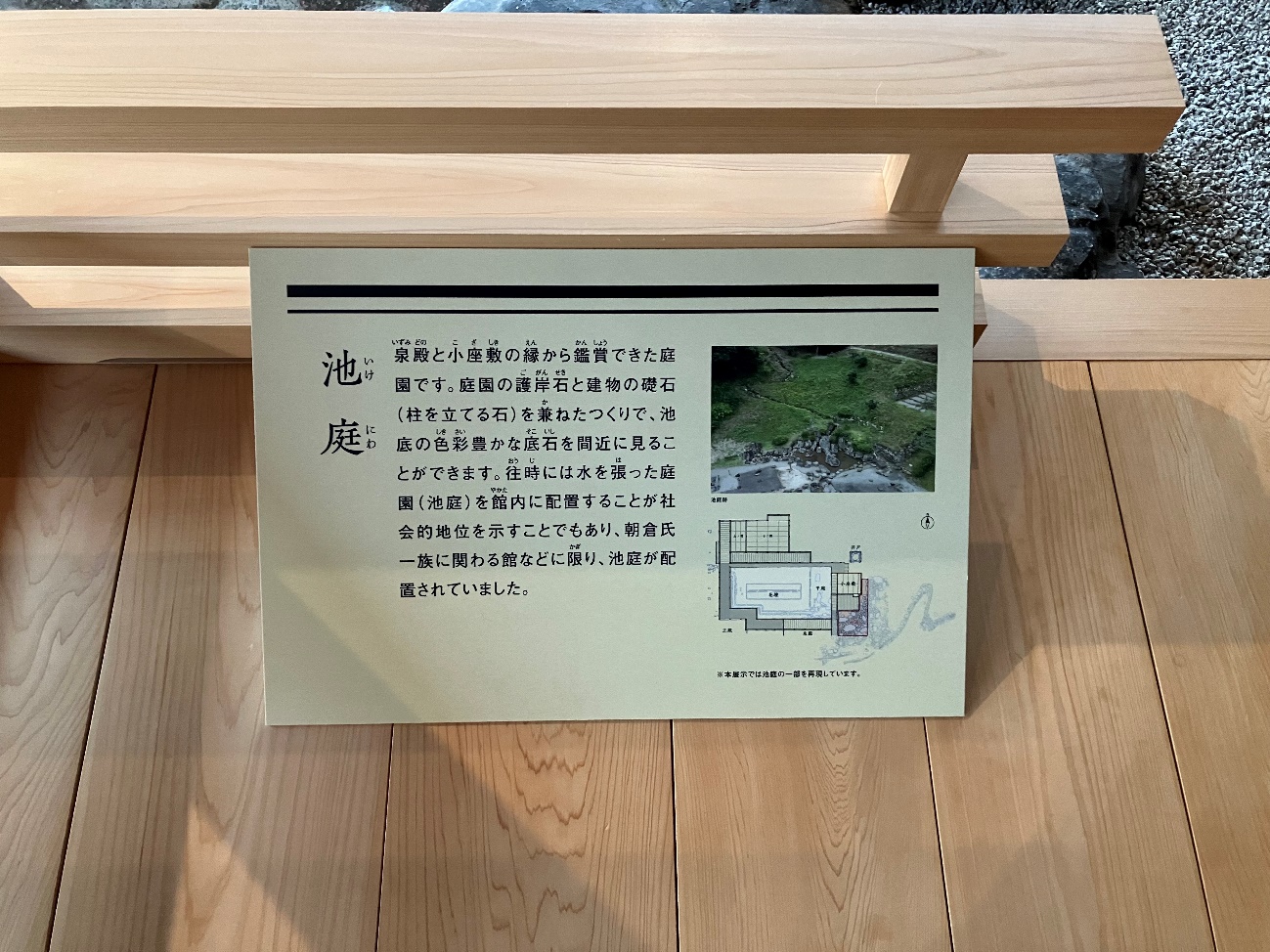

3.8 池庭

泉殿と小座敷の縁から鑑賞できた庭園です。

庭園の護岸石と建物の礎石(柱を立てる石) を兼ねたつくりで、 池底の色彩豊かな底石を間近に見ることができます。

往時には水を張った庭園 (池庭) を館内に配置することが社会的地位を示すことでもあり、 朝倉氏一族に関わる館などに限り、 池庭が配置されていました。

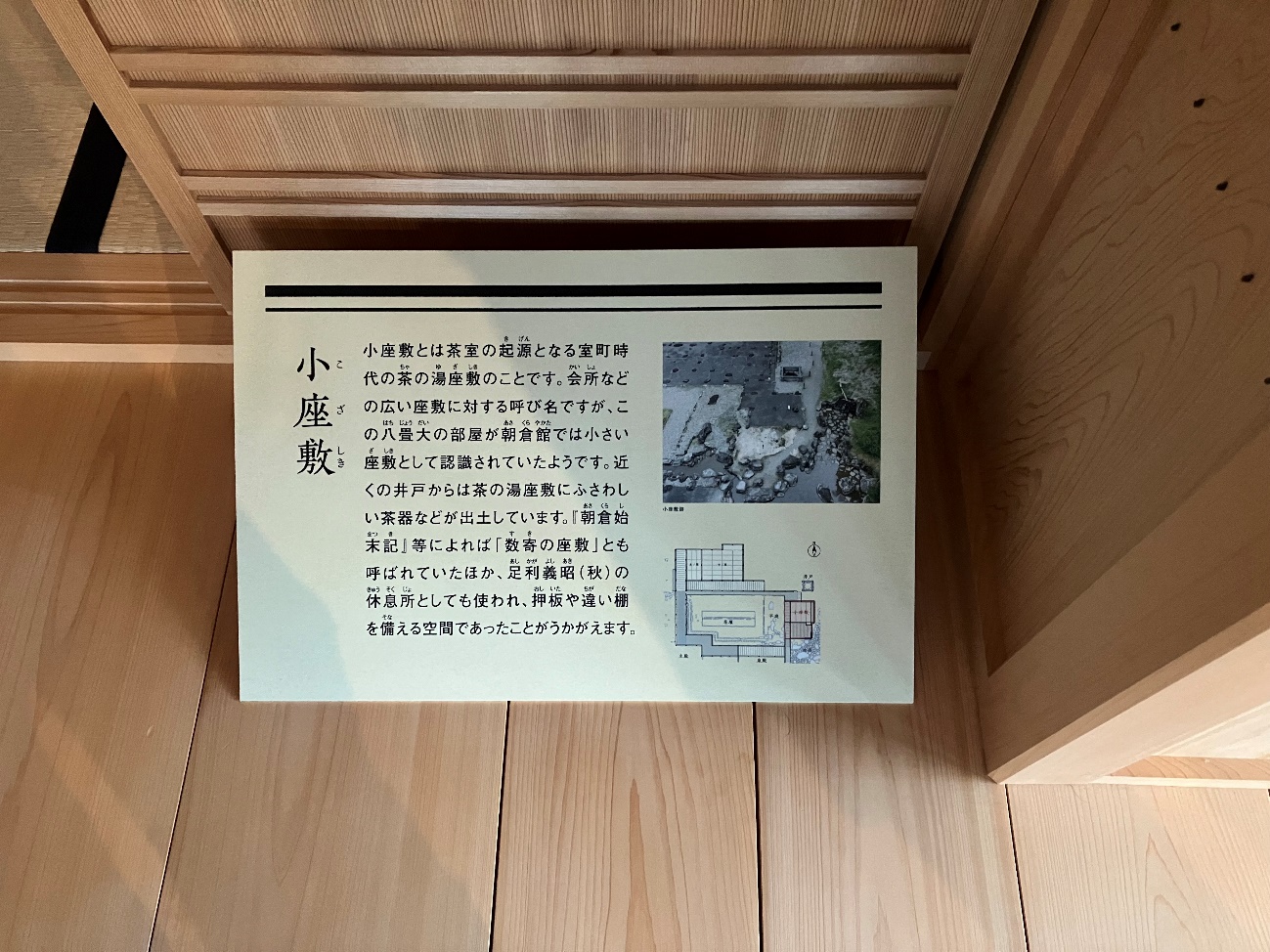

3.9 小座敷

小座敷とは茶室の起源となる室町時代の茶の湯座敷のことです。

会所などの広い座敷に対する呼び名ですが、 この八畳大の部屋が朝倉館では小さい座敷として認識されていたようです。

近くの井戸からは茶の湯座敷にふさわしい茶器などが出土しています。

『朝倉始末記』 等によれば 「数寄の座敷」とも呼ばれていたほか、 足利義昭 (秋) の

休息所としても使われ、押板や違い棚を備える空間であったことがうかがえます。

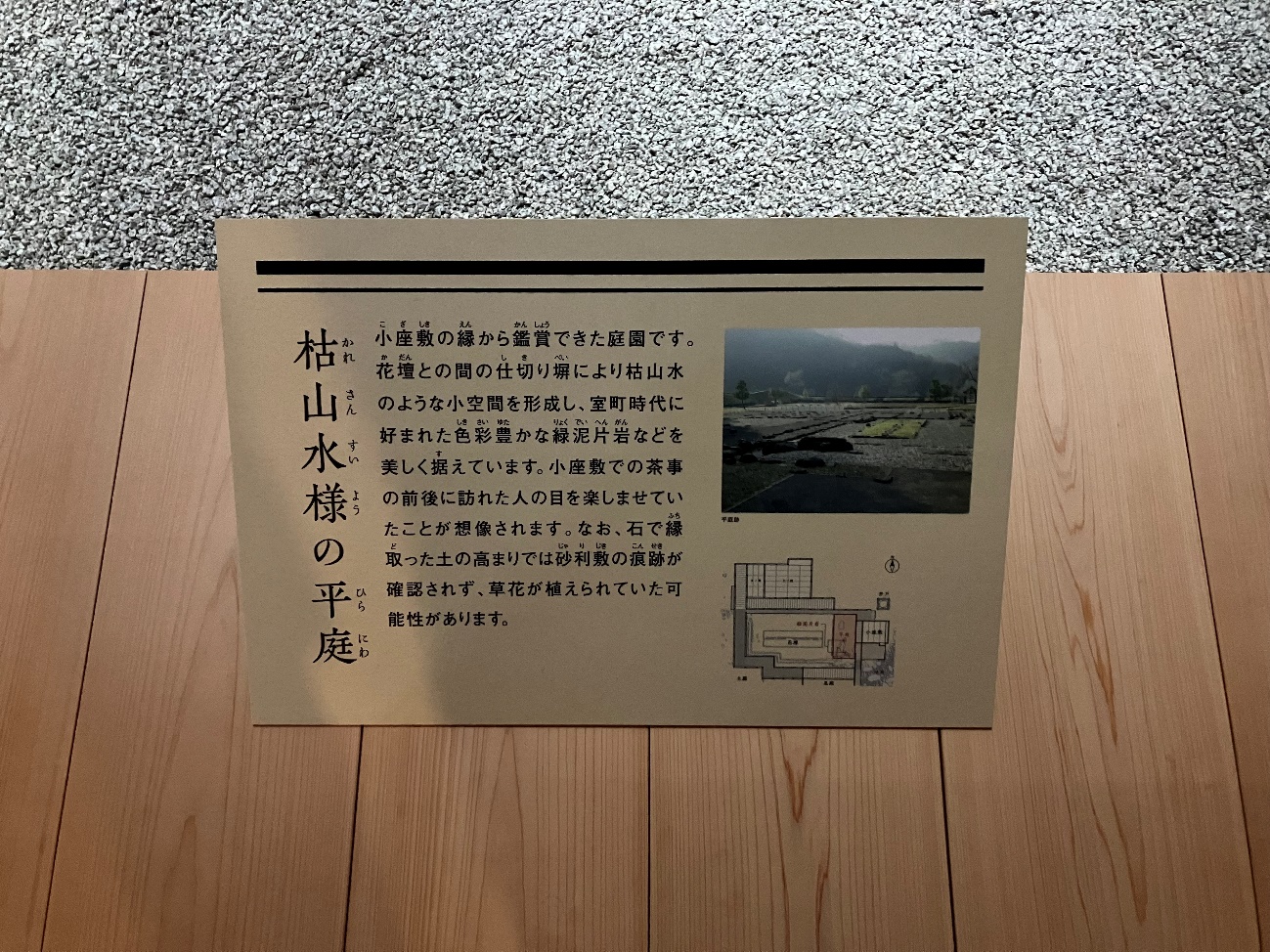

3.10 枯山水の平庭

小座敷の縁から鑑賞できた庭園です。

花壇との間の仕切り塀により枯山水のような小空間を形成し、 室町時代に好まれた色彩豊かな緑泥片岩などを美しく据えています。

小座敷での茶事の前後に訪れた人の目を楽しませていたことが想像されます。

なお、石で縁取った土の高まりでは砂利敷の痕跡が確認されず、 草花が植えられていた可能性があります。

4 戦国城下町一乗谷のくらし

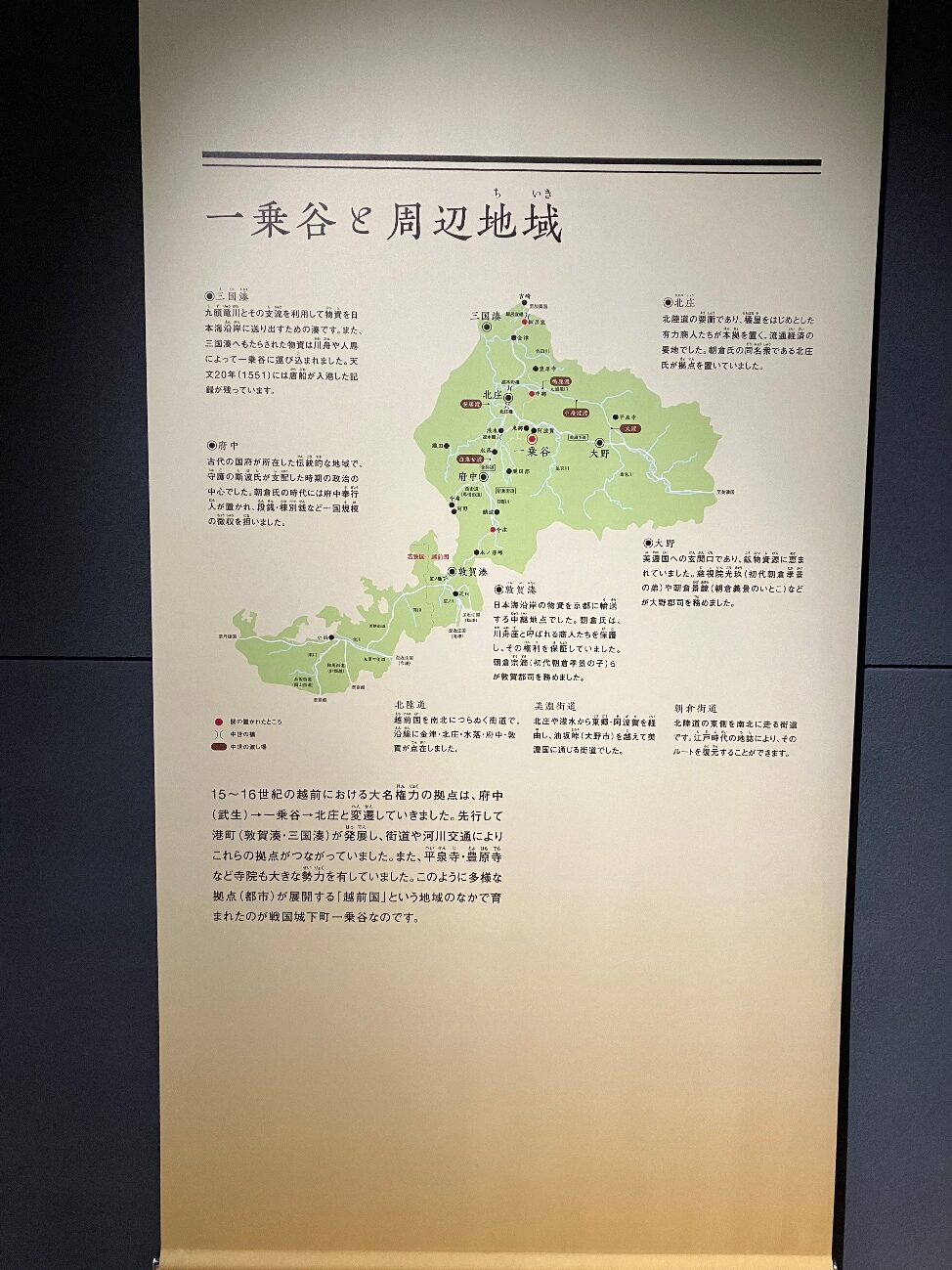

15~16世紀の越前における大名権力の拠点は、 府中(武生) 一乗谷→北庄と変遷していきました。

先行して港町 (敦賀湊・ 三国湊) が発展し、 街道や河川交通によりこれらの拠点がつながっていました。

また、 平泉寺・豊原寺など寺院も大きな勢力を有していました。

このように多様な拠点 (都市)が展開する 「越前国」という地域のなかで育まれたのが戦国城下町一乗谷なのです。

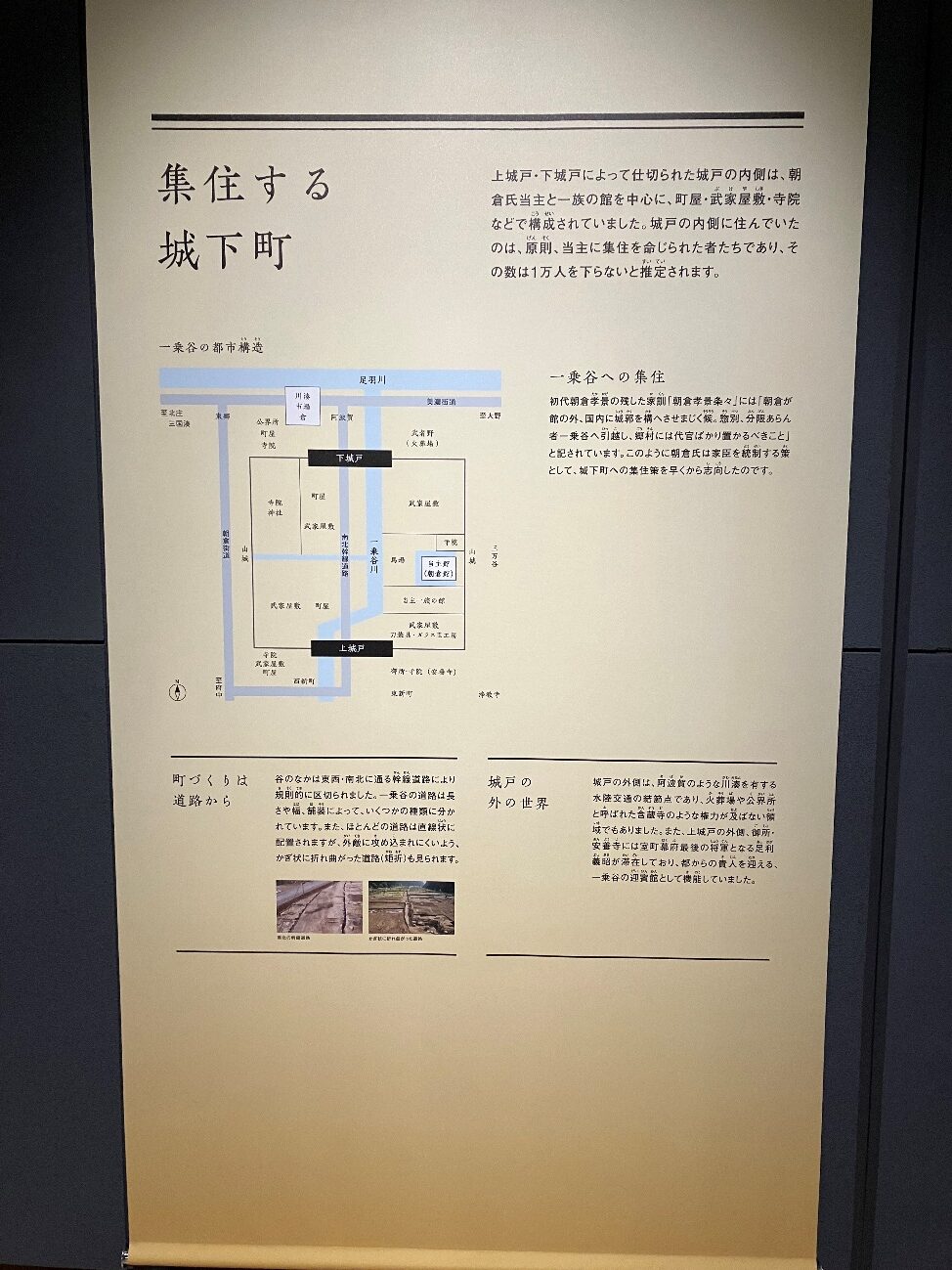

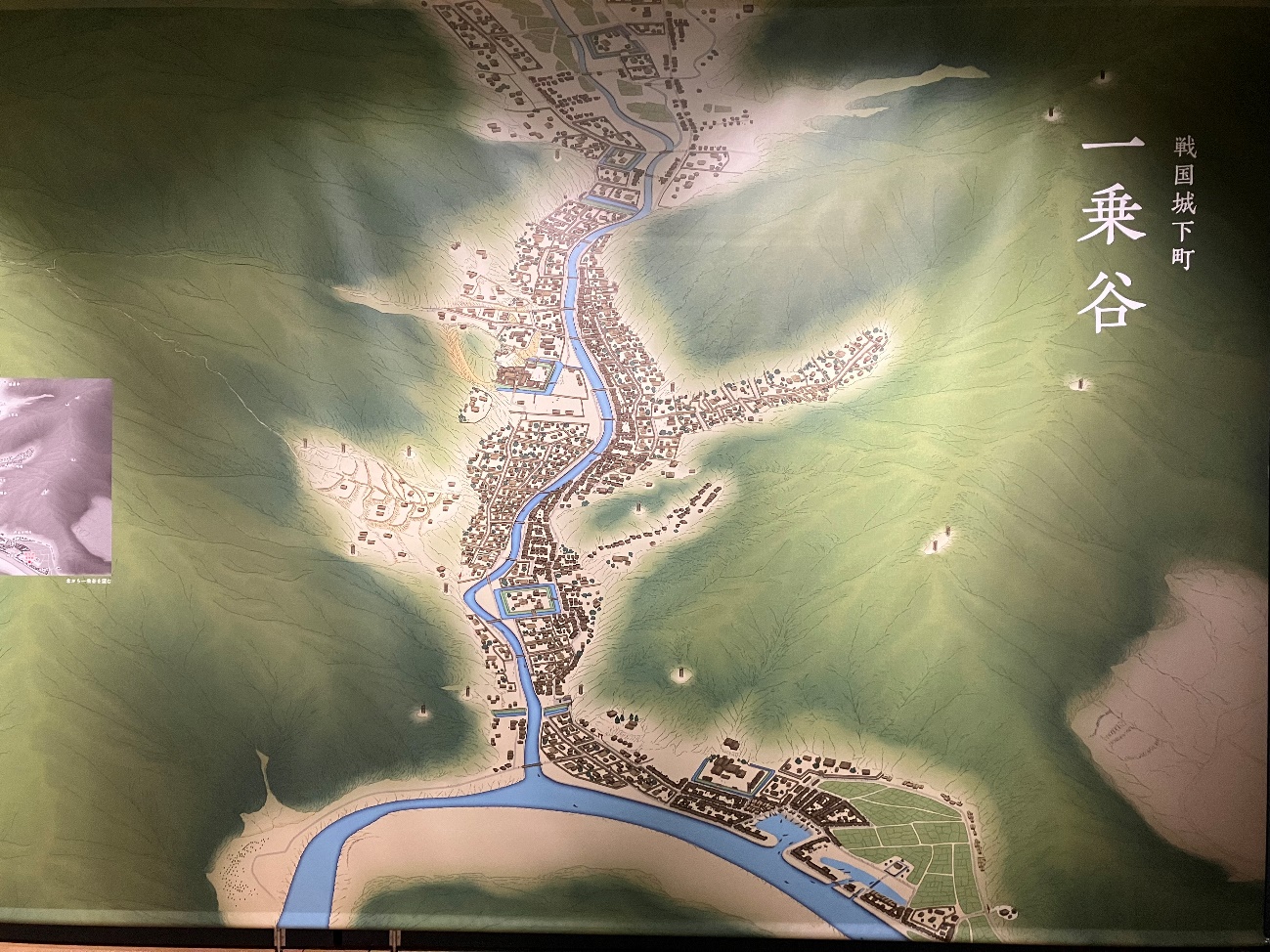

集住する城下町

上城戸・下城戸によって仕切られた城戸の内側は、 朝倉氏当主と一族の館を中心に、 町屋・武家屋敷・寺院などで構成されていました。

城戸の内側に住んでいたのは、原則、当主に集住を命じられた者たちであり、その数は1万人を下らないと推定されます。

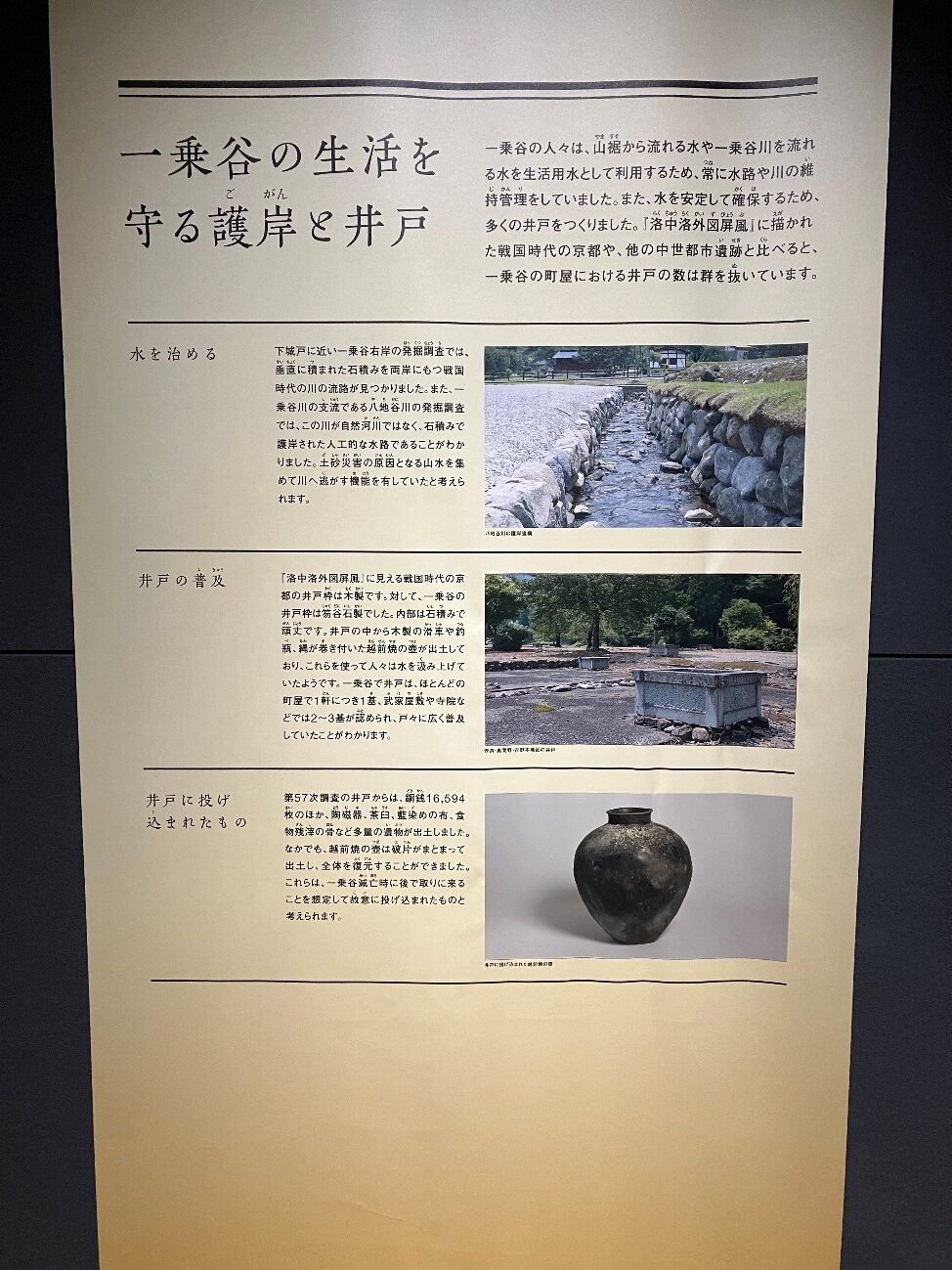

一乗谷の生活を守る護岸と井戸

一乗谷の人々は、山裾から流れる水や一乗谷川を流れる水を生活用水として利用するため、常に水路や川の維持管理をしていました。

また、水を安定して確保するため、多くの井戸をつくりました。

「洛中洛外図屏風」 に描かれた戦国時代の京都や、 他の中世都市遺跡と比べると、一乗谷の町屋における井戸の数は群を抜いています。

水を治める下城戸に近い一乗谷右岸の発掘調査では、垂直に積まれた石積みを両岸にもつ戦国時代の川の流路が見つかりました。

また、一乗谷川の支流である八地谷川の発掘調査では、この川が自然河川ではなく、石積みで護岸された人工的な水路であることがわかりました。

土砂災害の原因となる山水を集めて川へ逃がす機能を有していたと考えられます。

井戸の普及

「洛中洛外図屏風」 に見える戦国時代の京都の井戸枠は木製です。

対して、 一乗谷の井戸枠は笏谷石製でした。

内部は石積みで頑丈です。

井戸の中から木製の滑車や瓶、縄が巻き付いた越前焼の壺が出土しており、これらを使って人々は水を汲み上げていたようです。

一乗谷で井戸は、ほとんどの町屋で1軒につき1基、 武家屋敷や寺院などでは2~3基が認められ、戸々に広く普及していたことがわかります。

井戸に投げ込まれたもの

第57次調査の井戸からは、 銅銭16,594枚のほか、陶磁器、茶臼、 藍染めの布、 食物残滓の骨など多量の遺物が出土しました。

なかでも、 越前焼の壺は破片がまとまって出土し、 全体を復元することができました。

これらは、 一乗谷滅亡時に後で取りに来ることを想定して故意に投げ込まれたものと考えられます。

流通と経済

一乗谷には、国内はもとより海外からも多種多様な商品が数多くやってきました。

当時、それらの流通を担い、日本海を往来していたのは、 北国船やハガセ船と呼ばれる船でした。

これらの船により運ばれた物資は、 三国湊を経て、 足羽川の水運を利用して一乗谷にもたらされました。

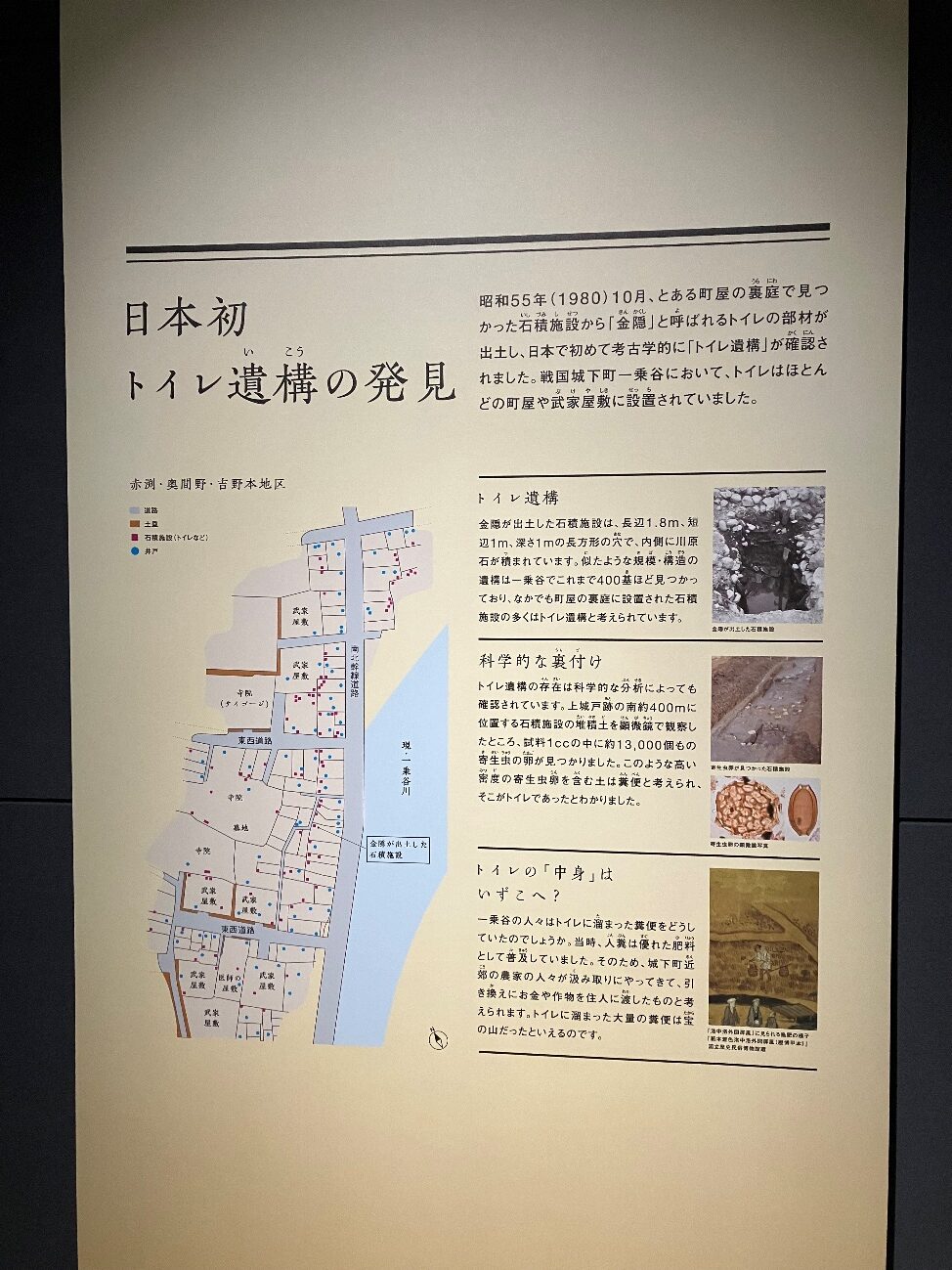

日本初のトイレ遺構の発見

昭和55年(1980) 10月、 とある町屋の裏庭で見つかった石積施設から「金隠」 と呼ばれるトイレの部材が出土し、日本で初めて考古学的に「トイレ遺構」が確認されました。

戦国城下町一乗谷において、トイレはほとんどの町屋や武家屋敷に設置されていました。

トイレ遺構金隠が出土した石積施設は、 長辺1.8m、短辺1m、深さ1mの長方形の穴で、内側に川原石が積まれています。

似たような規模・構造の遺構は一乗谷でこれまで400基ほど見つかっており、なかでも町屋の裏庭に設置された石積施設の多くはトイレ遺構と考えられています。

科学的な裏付け

トイレ遺構の存在は科学的な分析によっても確認されています。

上城戸跡の南約400mに位置する石積施設の堆積土を顕微鏡で観察したところ、試料1ccの中に約13,000個もの寄生虫の卵が見つかりました。

このような高いの寄生虫卵を含む土はと考えられ、そこがトイレであったとわかりました。

トイレの「中身」はいずこへ?

一乗谷の人々はトイレに溜まった糞便をどうしていたのでしょうか。

当時、人は優れた肥料として普及していました。

そのため、城下町近地の農家の人々が汲み取りにやってきて、引き換えにお金や作物を住人に渡したものと考えられます。

トイレに溜まった大量の便は宝の山だったといえるのです。

5 朝倉氏の歴史

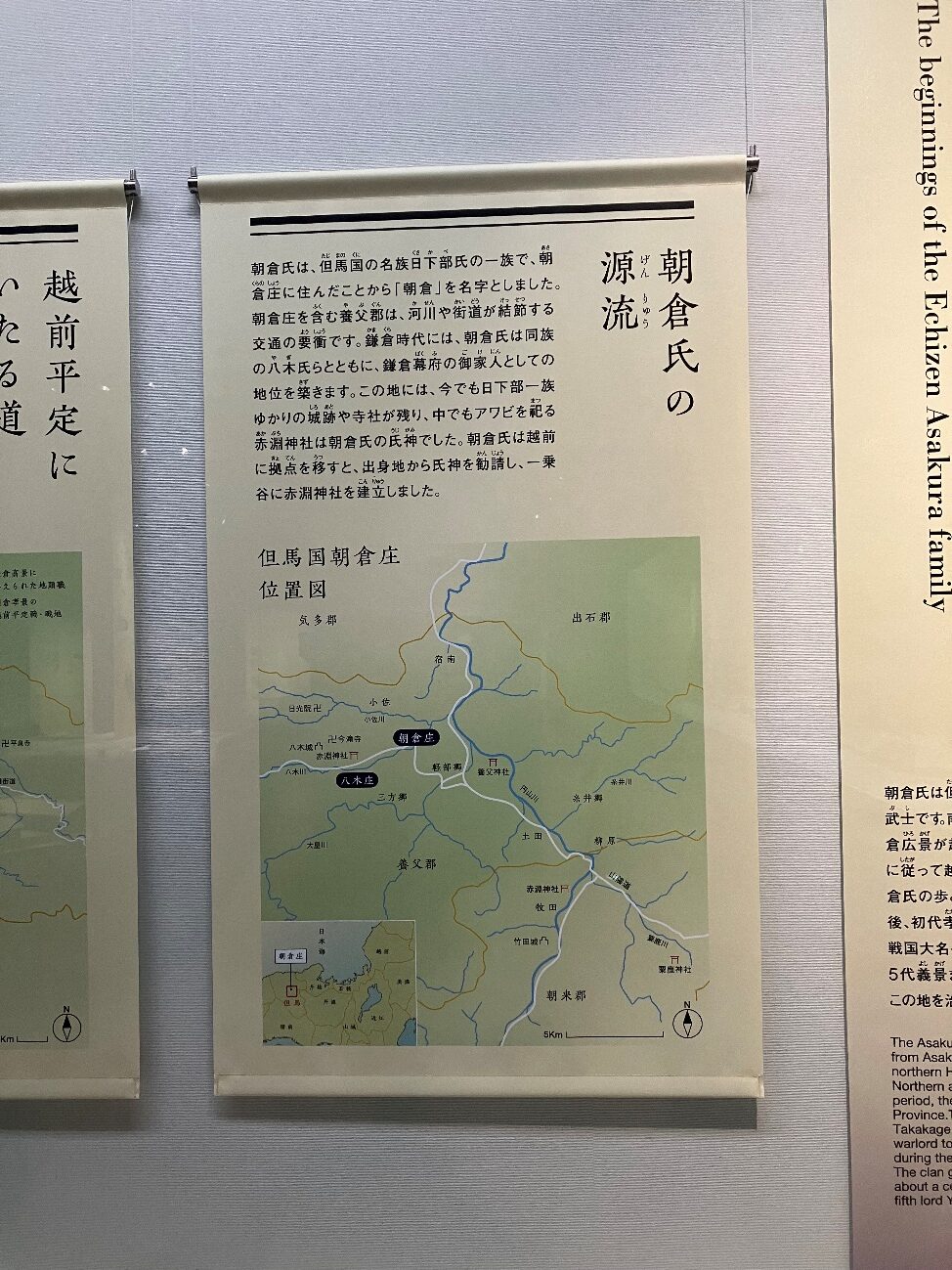

朝倉氏は、 但馬国の名族日下部氏の一族で、 朝倉庄に住んだことから「朝倉」を名字としました。

朝倉庄を含む養父郡は、 河川や街道が結節する交通の要衝です。

鎌倉時代には、 朝倉氏は同族の八木氏らとともに、鎌倉幕府の御家人としての地位を築きます。

この地には、 今でも日下部一族ゆかりの城跡や寺社が残り、中でもアワビを祀る赤淵神社は朝倉氏の氏神でした。

朝倉氏は越前に拠点を移すと、 出身地から氏神を勧請し、 一乗谷に赤淵神社を建立しました。

朝倉広景の子・高景は、 貞治5年(1366) に一乗谷を含む宇坂庄など越前国内7ヶ所の地頭職を与えられました。

以降、 朝倉氏はこれを足掛かりに勢力を拡大していきます。

長禄2年(1458)、越前守護・斯波義敏と守護代・甲斐氏との間で長禄合戦が起こります。 やがて、 京都でも応仁の乱が勃発すると、 越前支配をめぐる争いの中で、朝倉孝景が頭角を現します。 応仁2年(1468)、孝景は越前へ下向すると、 国内の平定戦を勝ち抜き、 越前国主の座を手に入れました。

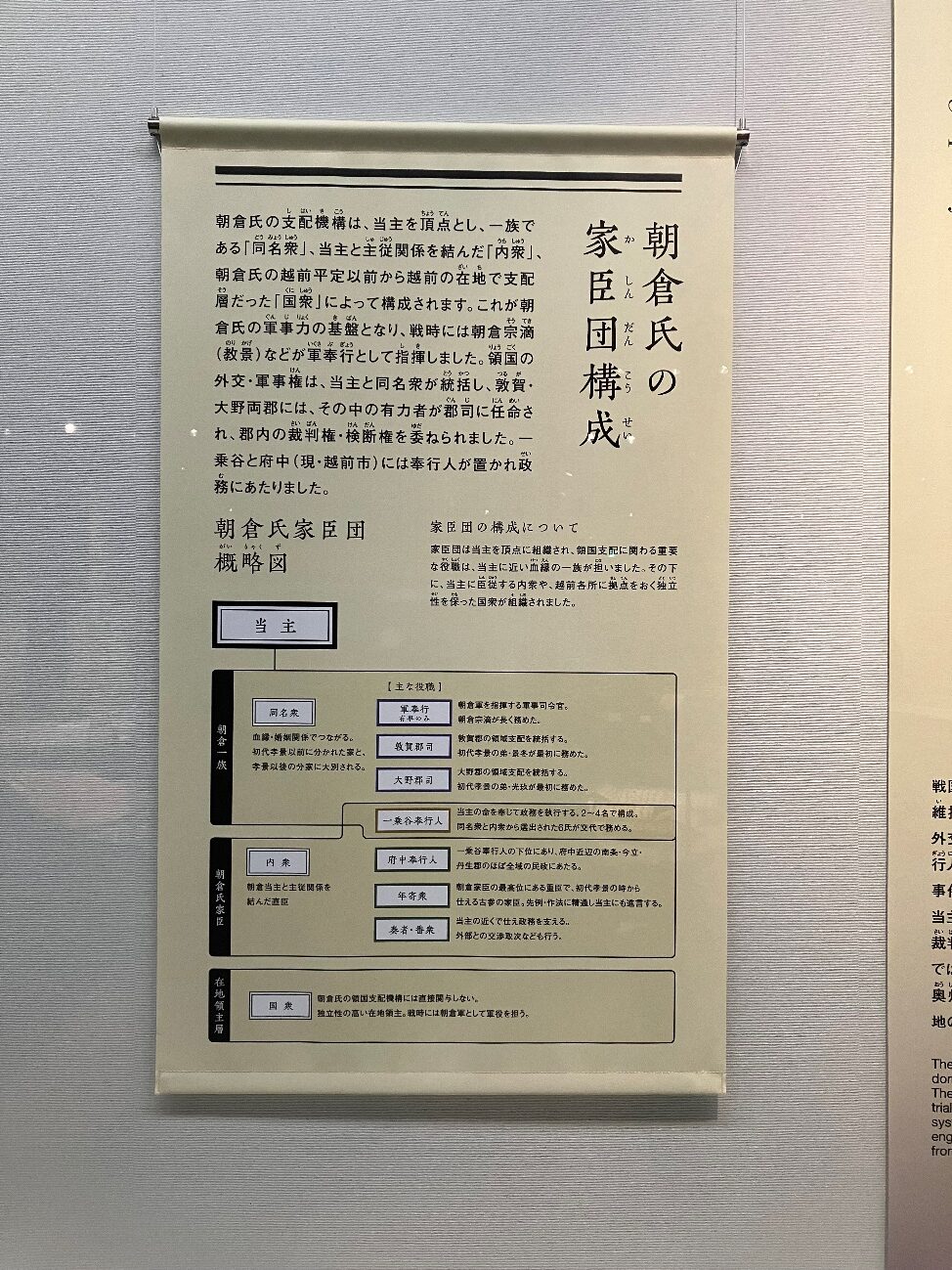

朝倉氏の支配機構は、当主を頂点とし、一族である「同名衆」(どうみょう しゅう)、当主と主従関係を結んだ 「内衆」(うちしゅう)、朝倉氏の越前平定以前から越前の在地で支配層だった「国衆」 によって構成されます。

これが朝倉氏の軍事力の基盤となり、 戦時には朝倉宗滴(教景) などが軍奉行として指揮しました。

領国の外交・軍事権は、当主と同名衆が統括し、敦賀・大野両郡には、その中の有力者が郡司に任命され、郡内の裁判権検断権を委ねられました。

一乗谷と府中 (現・越前市)には奉行人が置かれ政務にあたりました。

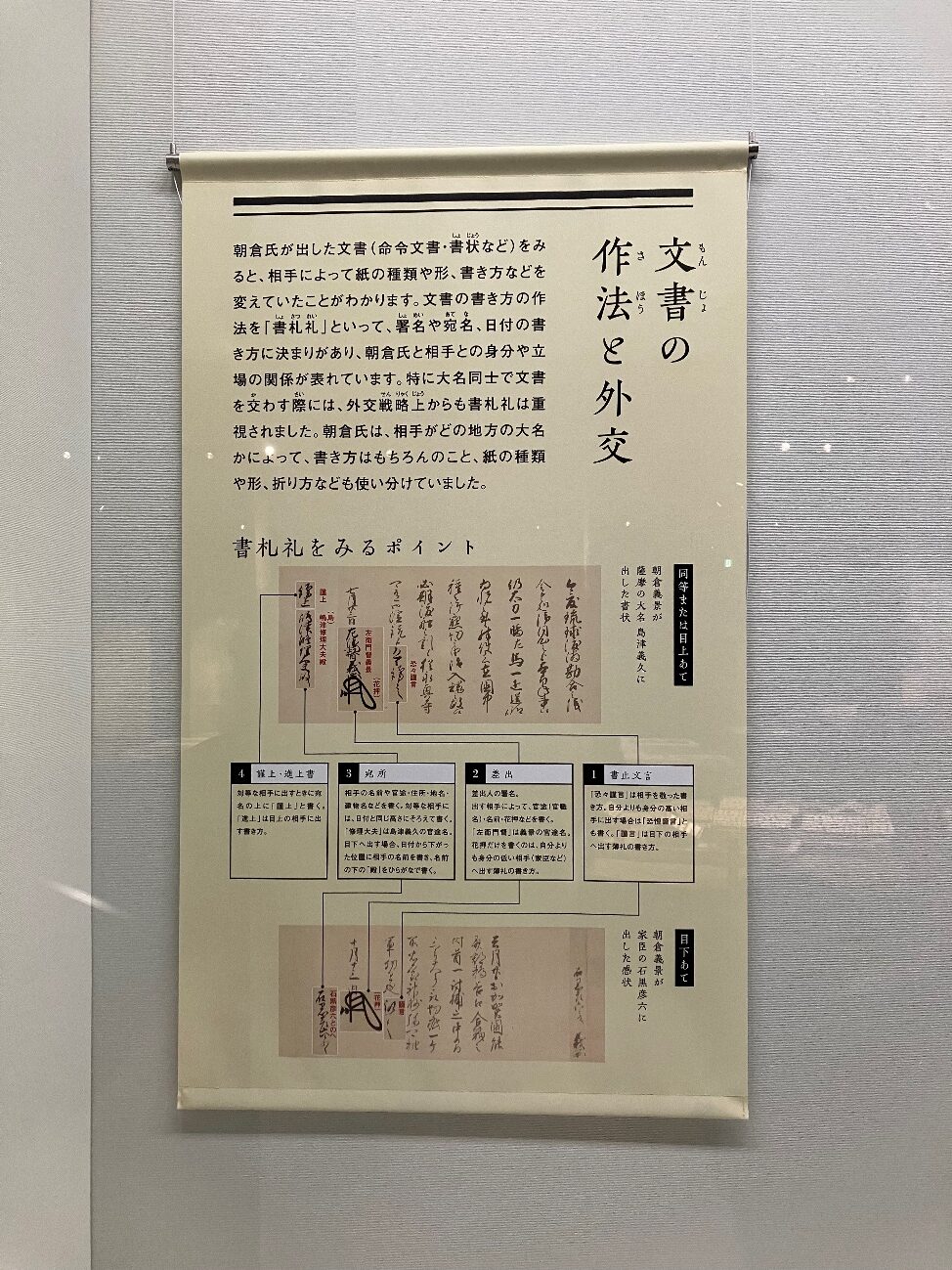

朝倉氏が出した文書 (命令文書・書状など) をみると、相手によって紙の種類や形、 書き方などを変えていたことがわかります。

文書の書き方の作法を「書札礼」といって、署名や宛名、 日付の書き方に決まりがあり、 朝倉氏と相手との身分や立場の関係が表れています。

特に大名同士で文書を交わす際には、外交戦略上からも書札礼は重視されました。

朝倉氏は、 相手がどの地方の大名かによって、書き方はもちろんのこと、 紙の種類や形、折り方なども使い分けていました。

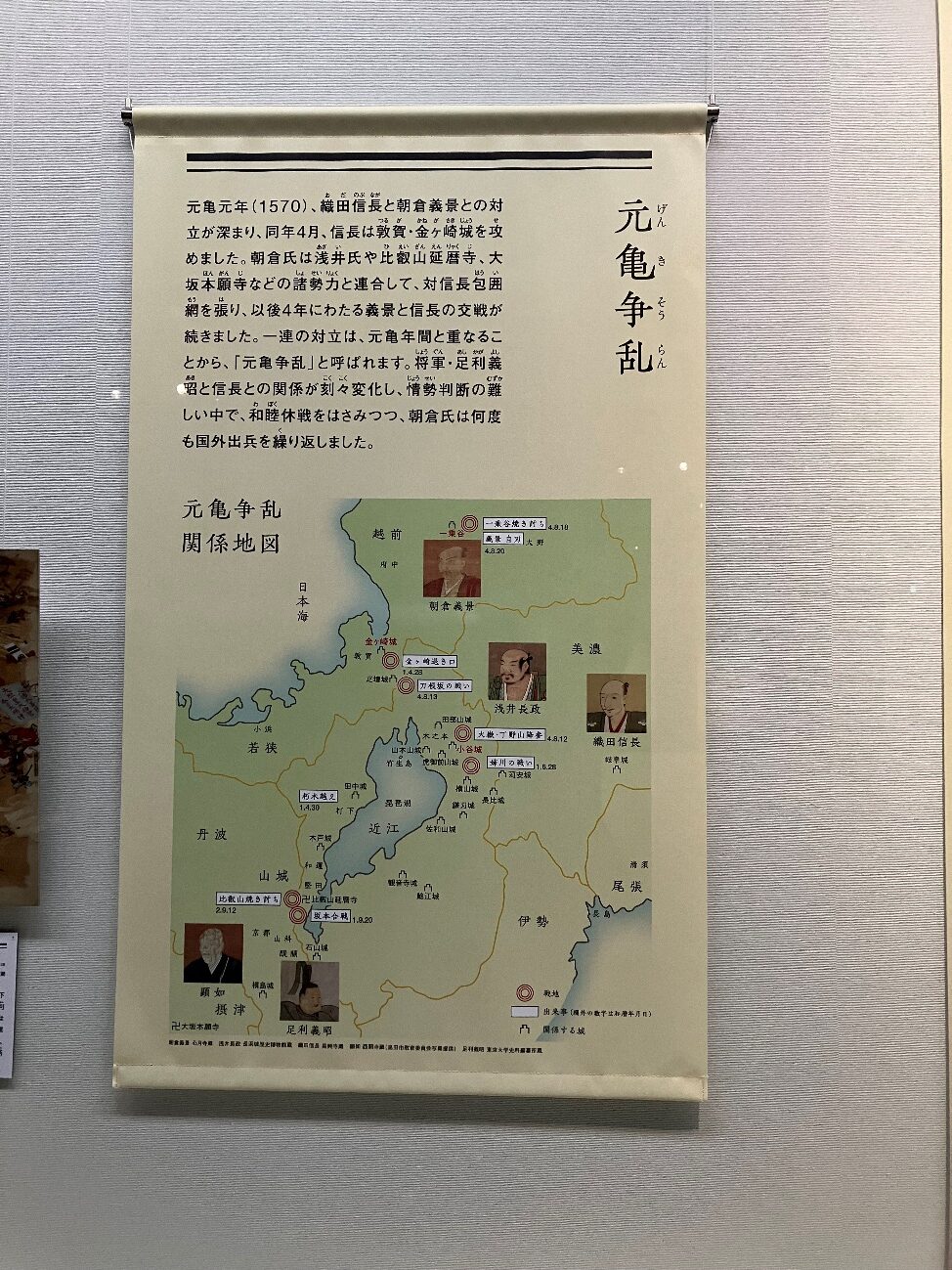

元亀元年(1570) 、 織田信長と朝倉義景との対立が深まり、同年4月、信長は敦賀・金ヶ崎城を攻めました。

朝倉氏は浅井氏や比叡山延暦寺、大坂本願寺などの諸勢力と連合して、 対信長包囲網を張り、以後4年にわたる義景と信長の交戦が続きました。

一連の対立は、 元亀年間と重なることから、「元亀争乱」 と呼ばれます。

将軍・足利義昭と信長との関係が刻々変化し、情勢判断の難しい中で、和睦休戦をはさみつつ、 朝倉氏は何度も国外出兵を繰り返しました。

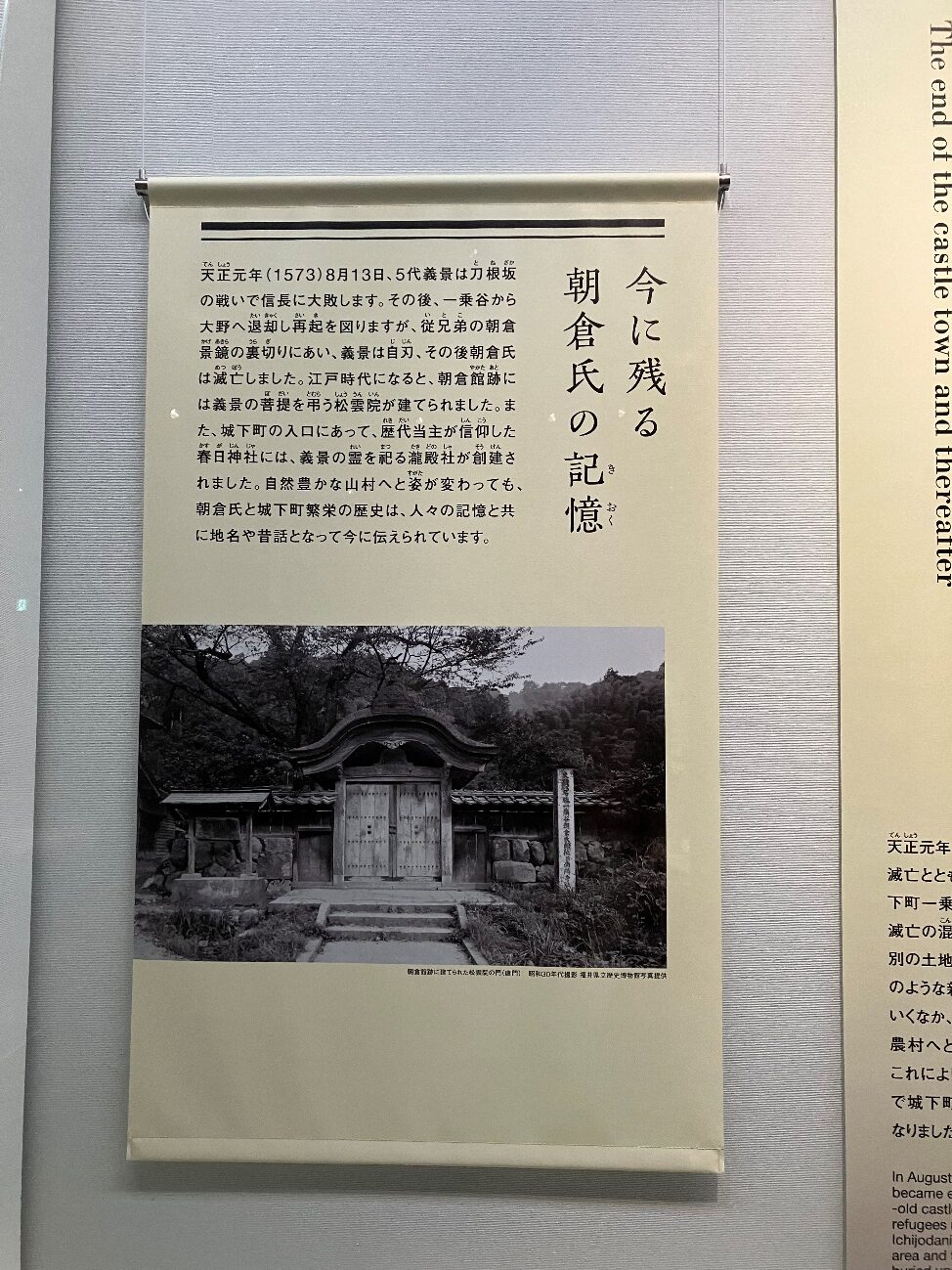

天正元年(1573) 8月13日、 5代義景は刀根坂(とねざか)の戦いで信長に大敗します。 その後、 一乗谷から大野へ退却し再起を図りますが、 従兄弟の朝倉景鏡(かげあきら)の裏切りにあい、義景は自刃、 その後朝倉氏は滅亡しました。

江戸時代になると、朝倉館跡には義景の菩提を弔う松雲院が建てられました。

また、城下町の入口にあって、歴代当主が信仰した春日神社には、義景の霊を祀る瀧殿社(たきどのしゃ)が創建されました。

自然豊かな山村へと姿が変わっても朝倉氏と城下町繁栄の歴史は、人々の記憶と共に地名や昔話となって今に伝えられています。

6 華麗なる朝倉文化

一乗谷では都から訪れた貴人をもてなす宴が度々催され、高価な外国製の陶磁器などが飾られました。

それらは「唐物」と呼ばれる戦国大名の権威を象徴する調度品で、朝倉氏は飾り方の作法に従い饗応の場を整えました。

もてなしを受けた客人たちは、都に勝るとも劣らぬ一乗谷の繁栄ぶりを歌に詠みました。

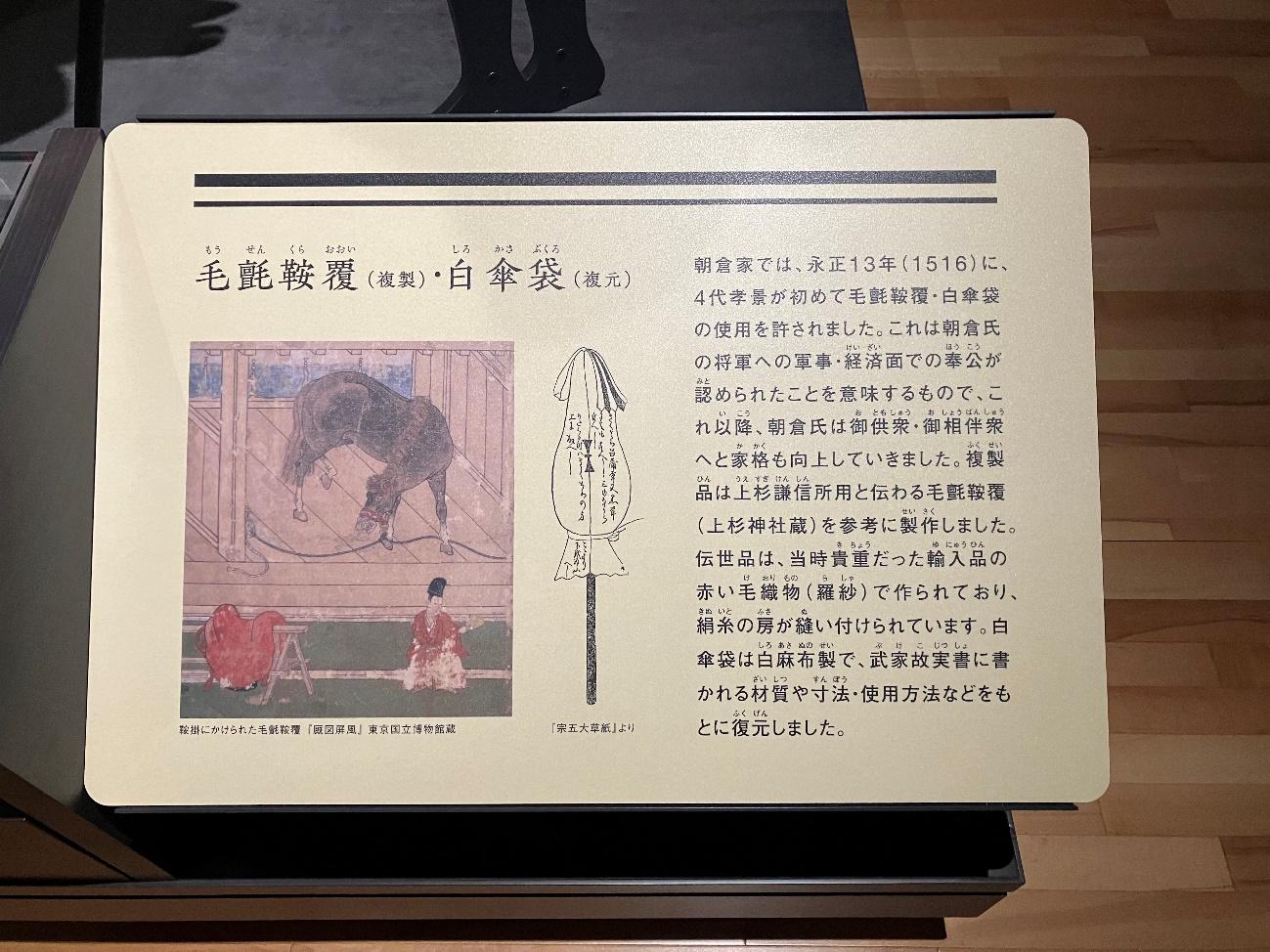

毛氈鞍覆(もうせんくらおおい)と白傘袋(しろかさぶくろ)

朝倉家では、永正13年(1516)に、4代孝景が初めて毛鞍・白傘袋の使用を許されました。 これは朝倉氏の将軍への軍事・経済面での奉公が認められたことを意味するもので、これ以降、朝倉氏は御供衆・御相伴衆(おしょうばんしゅう)へと家格も向上していきました。

複製品は上杉謙信所用と伝わる毛氈鞍覆(上杉神社蔵) を参考に製作しました。

伝世品は、当時貴重だった輸入品の赤い毛織物 (羅紗)で作られており、

絹糸の房が縫い付けられています。

白傘袋は白麻布製で、武家故実書(ぶけこじつ しょ)に書かれる材質や寸法・使用方法などをもとに復元しました。

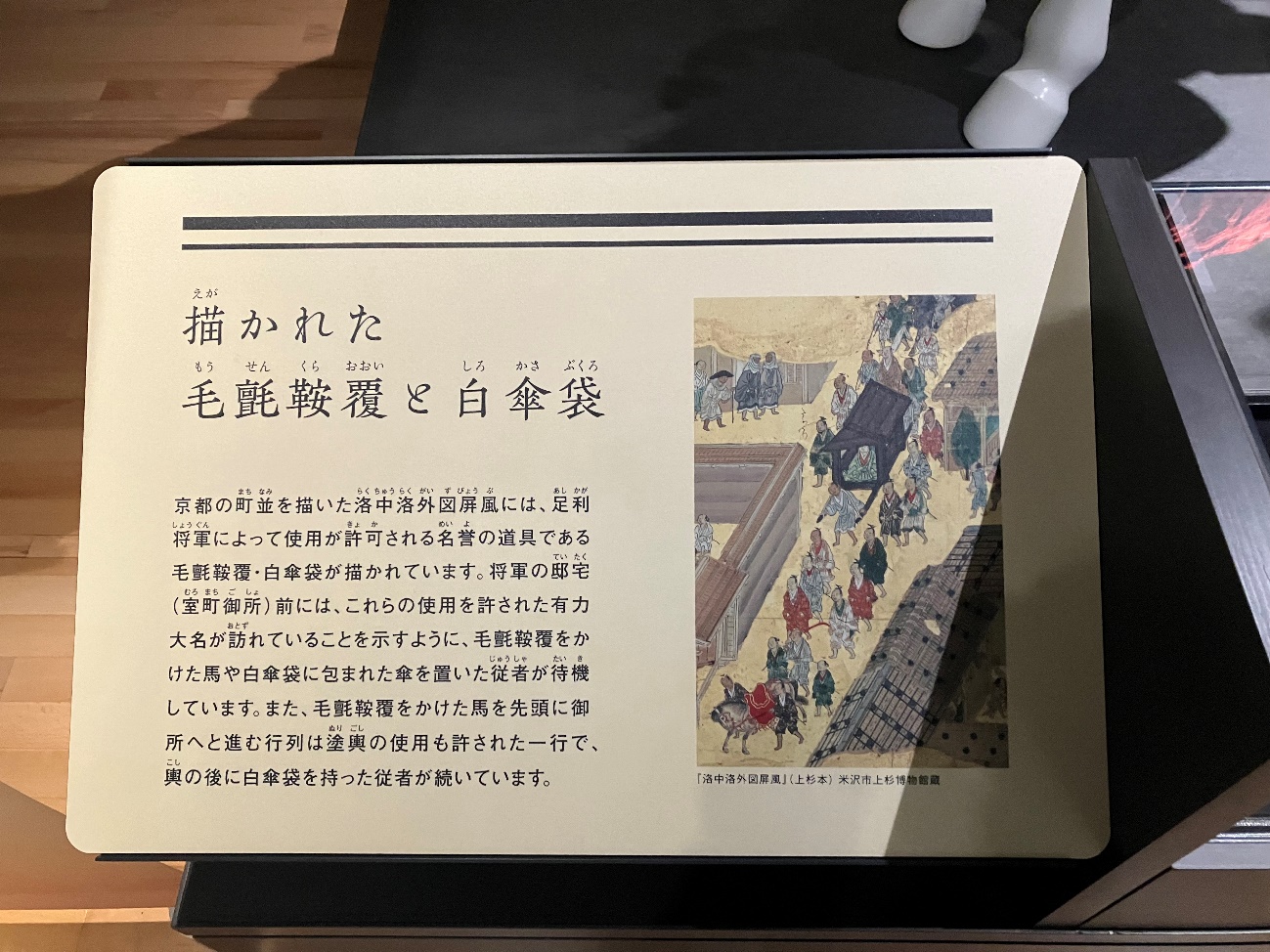

描かれた毛氈鞍覆と白傘袋

京都の町並を描いた洛中洛外図屏風には、 足利将軍によって使用が許可される名誉の道具である毛氈鞍覆・白傘袋が描かれています。

将軍の邸宅(室町御所) 前には、 これらの使用を許された有力大名が訪れていることを示すように、毛氈鞍覆をかけた馬や白傘袋に包まれた傘を置いた従者が待機しています。

また、 毛氈鞍覆をかけた馬を先頭に御所へと進む行列は塗輿の使用も許された一行で、輿の後に白傘袋を持った従者が続いています。

7 遺構展示室

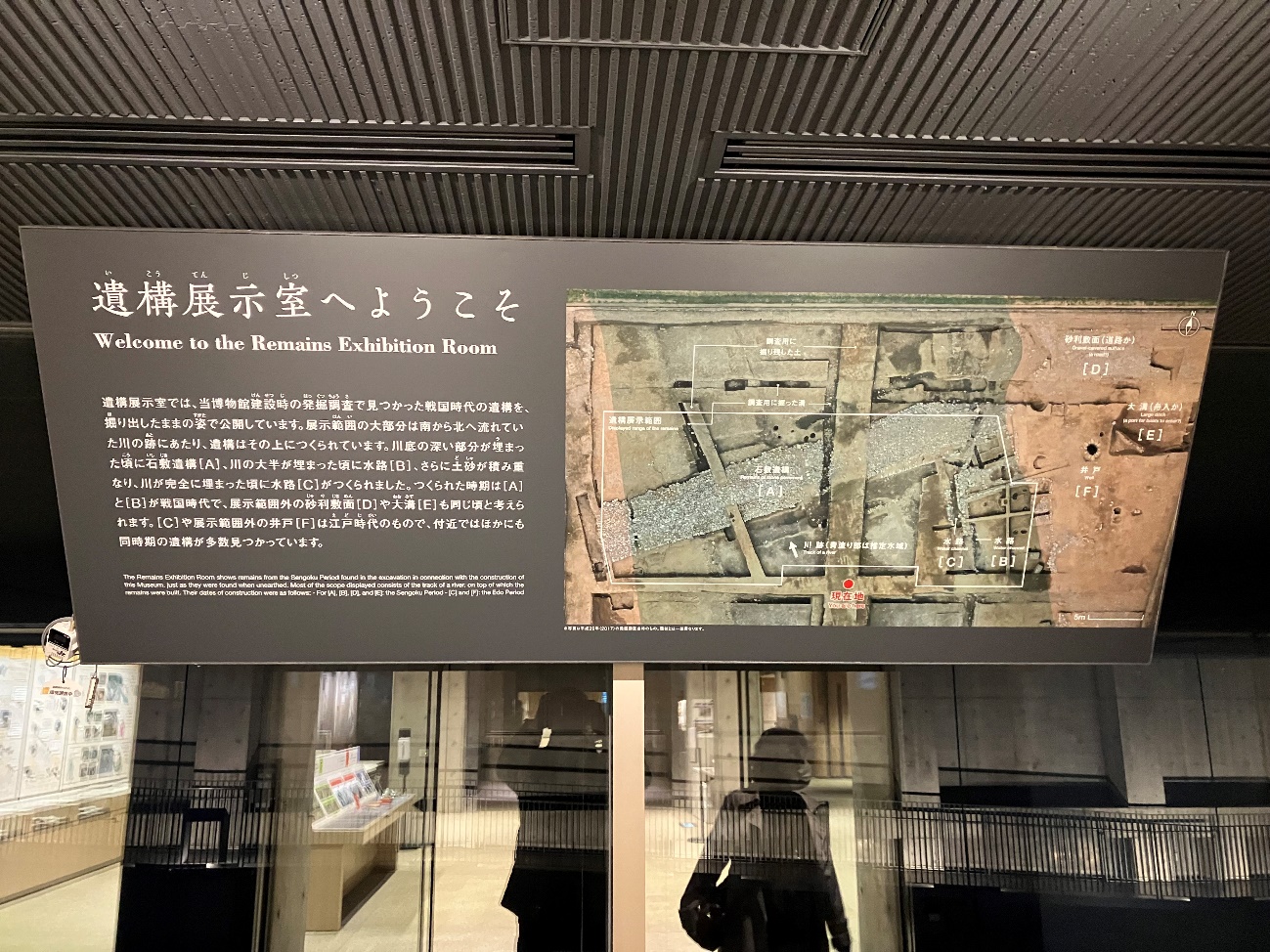

遺構展示室へようこそ

遺構展示室では、当博物館建設時の発掘調査で見つかった戦国時代の遺構を、掘り出したままの姿で公開しています。

展示範囲の大部分は南から北へ流れていた川の跡にあたり、 遺構はその上につくられています。

川底の深い部分が埋まった頃に石敷遺構 [A]、 川の大半が埋まった頃に水路 [B]、さらに土砂が積み重なり、川が完全に埋まった頃に水路 [C] がつくられました。 つくられた時期は [A]と [B]が戦国時代で、展示範囲外の砂利敷面 [D] や大溝 [E] も同じ頃と考えられます。

[C] や展示範囲外の井戸 [F] は江戸時代のもので、付近ではほかにも同時期の遺構が多数見つかっています。

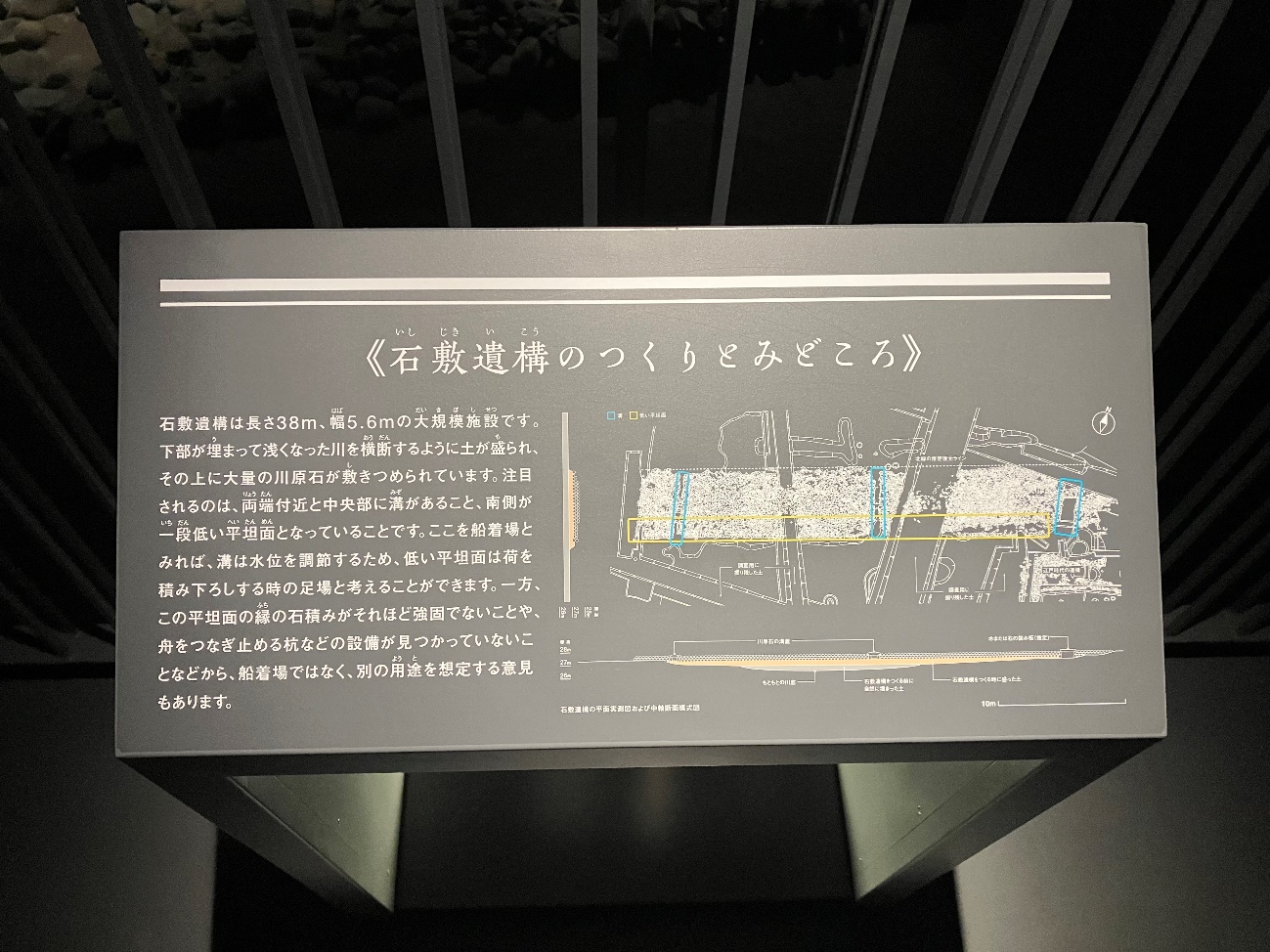

《石敷遺構のつくりとみどころ》

石敷遺構は長さ38m、幅5.6mの大規模施設です。

下部が埋まって浅くなった川を横断するように土が盛られ、その上に大量の川原石が敷きつめられています。

注目されるのは、 両端付近と中央部に溝があること、 南側が一段低い平坦面となっていることです。

ここを船着場とみれば、溝は水位を調節するため、 低い平坦面は荷を積み下ろしする時の足場と考えることができます。

一方、この平坦面の縁の石積みがそれほど強固でないことや、舟をつなぎ止める杭などの設備が見つかっていないことなどから、船着場ではなく、 別の用途を想定する意見もあります。

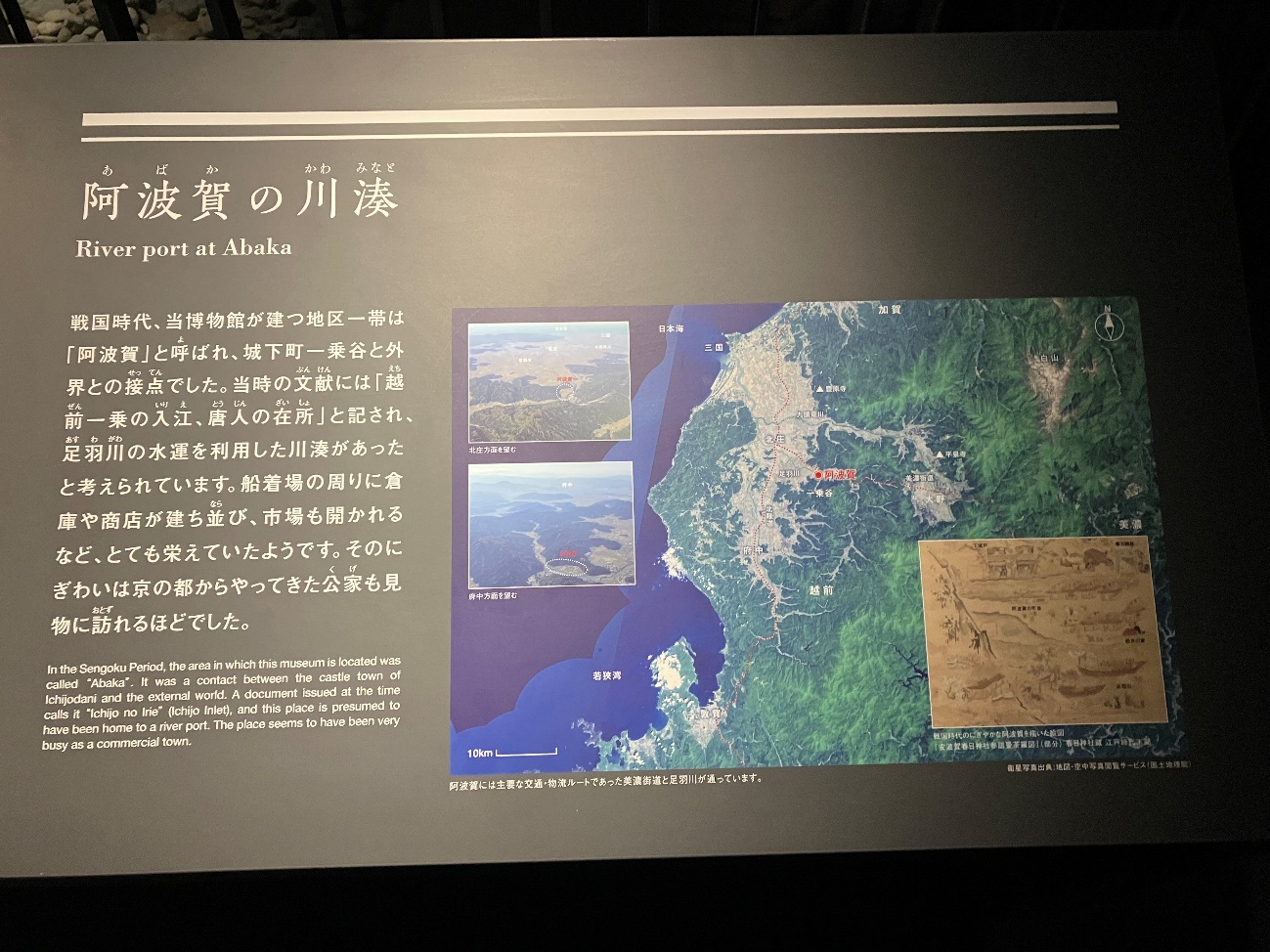

阿波賀の川湊(かわみなと)

戦国時代、当博物館が建つ地区一帯は「阿波賀」 と呼ばれ、 城下町一乗谷と外

界との接点でした。 当時の文献には 「越前一乗の入江、唐人の在所」と記され、足羽川の水運を利用した川湊があったと考えられています。

船着場の周りに倉庫や商店が建ち並び、 市場も開かれるなど、 とても栄えていたようです。

そのにぎわいは京都からやってきた公家も見物に訪れるほどでした。

発掘された阿波賀

当博物館の南方、 足羽川のすぐ横を走る県道沿いでは、町屋の一部とみられる遺構が発掘されました。

当時の文献から読みとれる、にぎやかな町の実在がうかがえます。

また、 山裾にある西山光照寺跡の発掘調査では、 一乗谷有数の大寺院の姿が明らかになりました。

そして博物館の敷地で発見されたのがこの石敷遺構です。

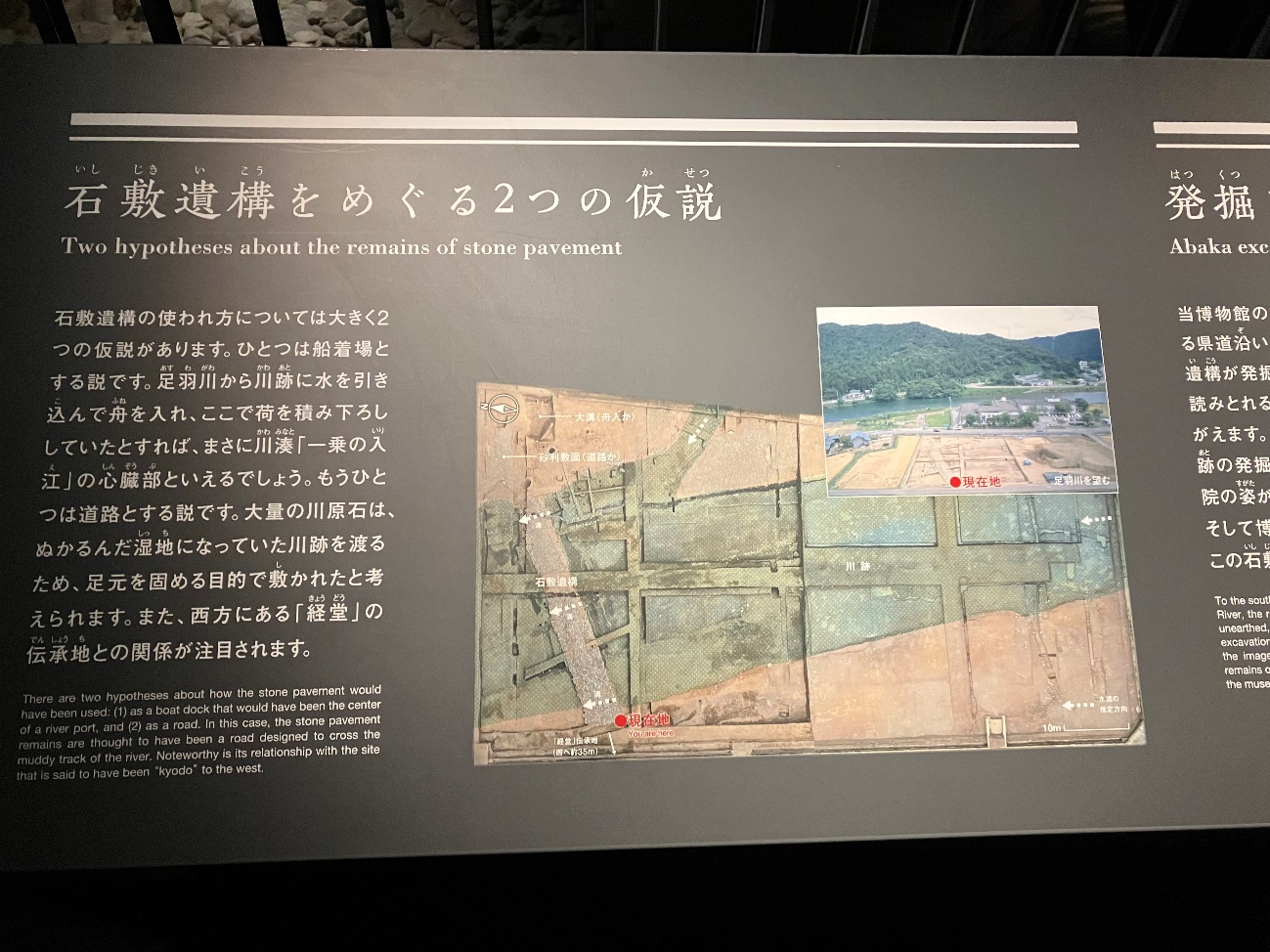

石敷遺構をめぐる2つの仮説

石敷遺構の使われ方については大きく2つの仮説があります。

ひとつは船着場とする説です。

足羽川から川跡に水を引き込んで舟を入れ、ここで荷を積み下ろししていたとすれば、まさに川湊 「一乗の入江」の心臓部といえるでしょう。

もうひとつは道路とする説です。

大量の川原石は、ぬかるんだ湿地になっていた川跡を渡るため、足元を固める目的で敷かれたと考えられます。

また、 西方にある 「経堂」の伝承地との関係が注目されます。

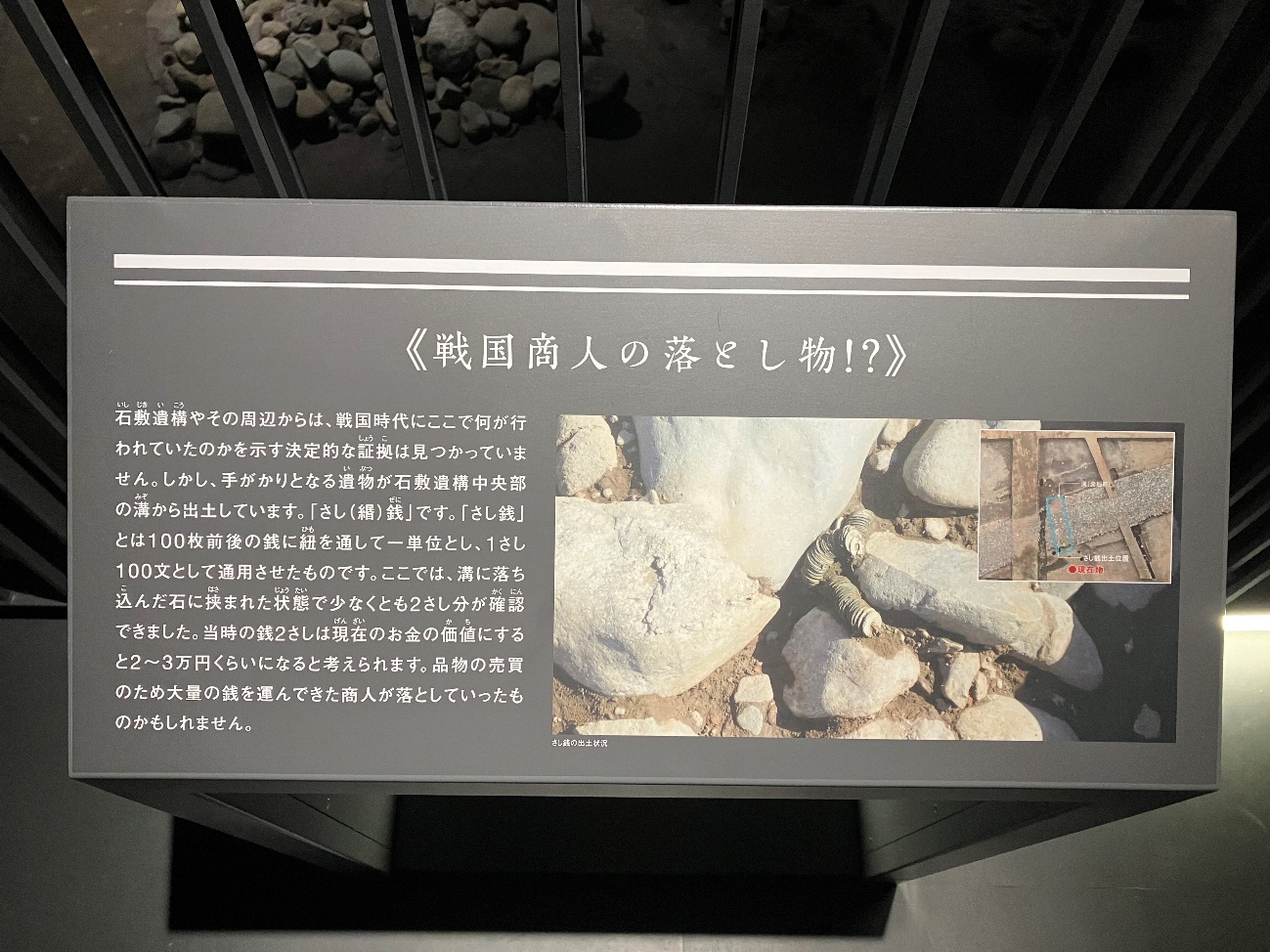

《戦国商人の落とし物!?》

石敷遺構やその周辺からは、戦国時代にここで何が行われていたのかを示す決定的な証拠は見つかっていません。

しかし、手がかりとなる遺物が石敷遺構中央部の溝から出土しています。

「さし (緡) 銭」 です。

「さし銭」とは100枚前後の銭に紐を通して一単位とし、1さし100文として通用させたものです。

ここでは、 溝に落ち込んだ石に挟まれた状態で少なくとも2さし分が確認できました。

当時の銭2さしは現在のお金の価値にすると2~3万円くらいになると考えられます。

品物の売買のため大量の銭を運んできた商人が落としていったものかもしれません。

実在した阿波賀(あばか)の 「経堂」

石敷遺構をまっすぐ西へ延ばした先には、3代当主の朝倉貞景(あさくら さだ かげ)が阿波賀に建立した 「経堂」 の伝承地があります。

そこでは110人の僧が10日間にわたって法華経千部を唱え、 敵味方へだてなく戦死者を弔ったといいます。

発掘調査では石垣と堀が見つかり、 その実在が確認されました。

石敷遺構はこの経堂へ向かう参道であった可能性もあります。

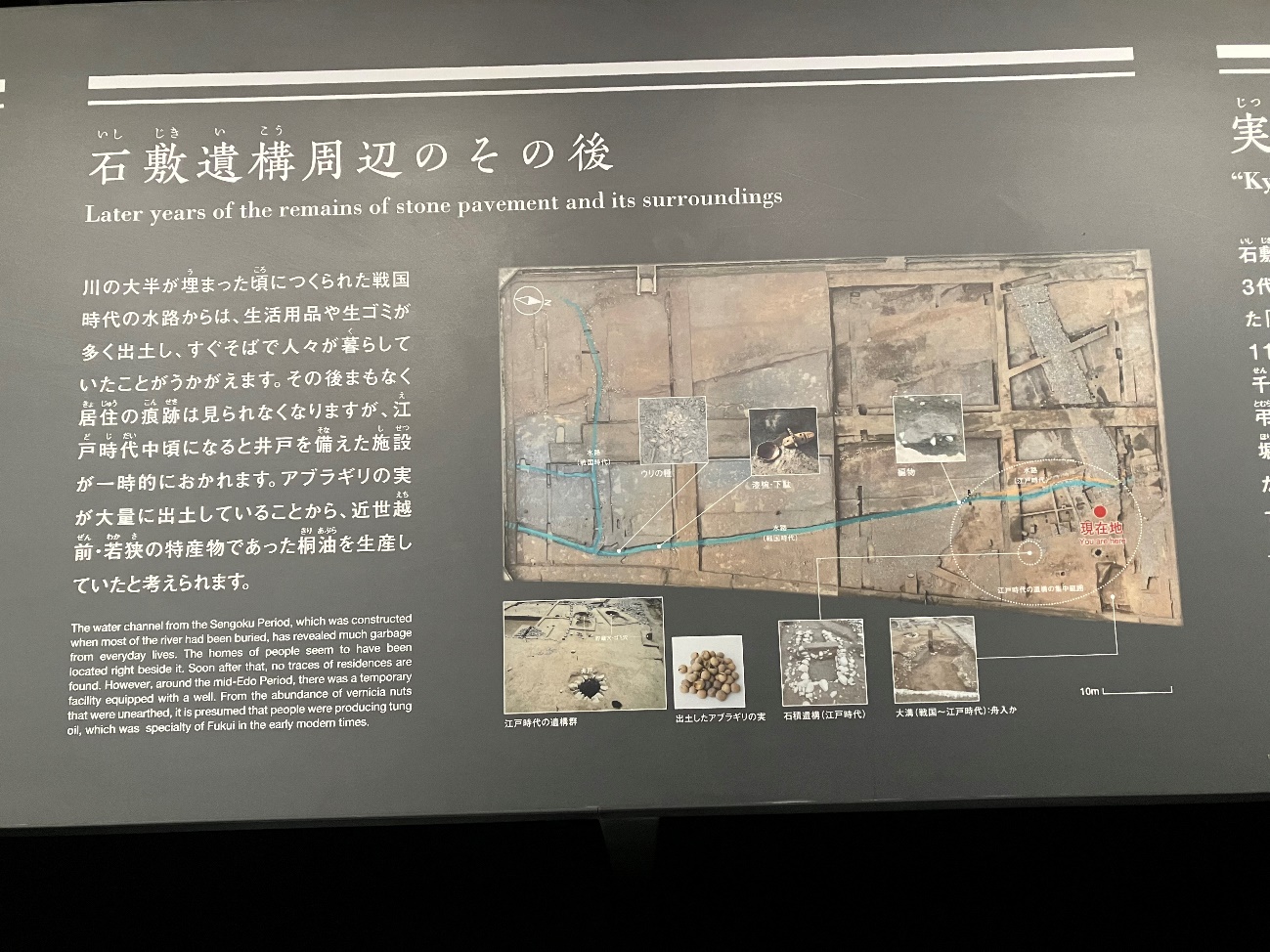

石敷遺構周辺のその後

川の大半が埋まった頃につくられた戦国時代の水路からは、 生活用品や生ゴミが多く出土し、 すぐそばで人々が暮らしていたことがうかがえます。

その後まもなく居住の痕跡は見られなくなりますが、江戸時代中頃になると井戸を備えた施設が一時的におかれます。

アブラギリの実が大量に出土していることから、 近世越前・若狭の特産物であった桐油を生産していたと考えられます。

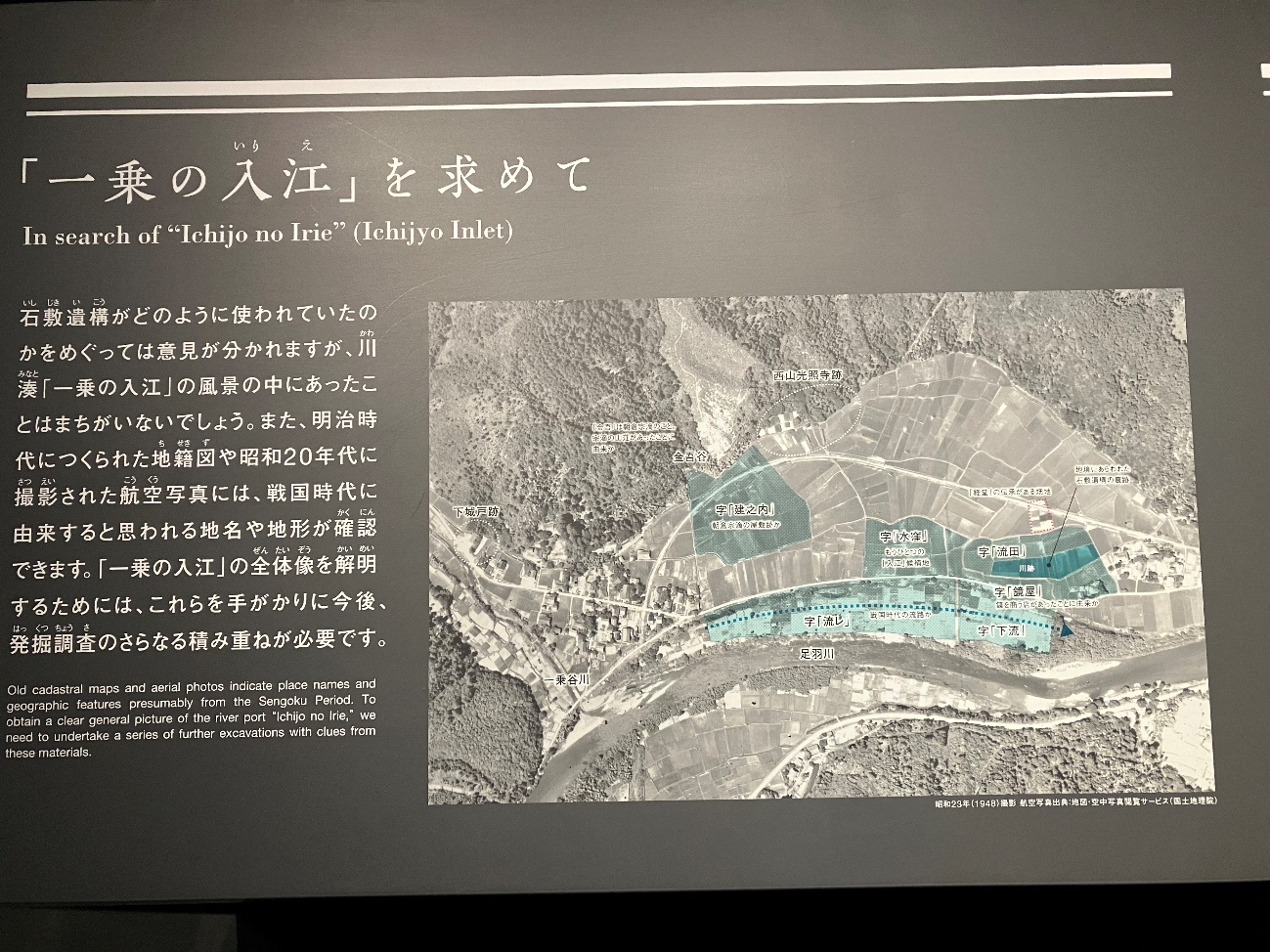

「一乗の入江」 を求めて

石敷遺構がどのように使われていたのかをめぐっては意見が分かれますが、 川湊 「一乗の入江」の風景の中にあったことはまちがいないでしょう。

また、明治時代につくられた地籍図(ちせきず)や昭和20年代に撮影された航空写真には、 戦国時代に由来すると思われる地名や地形が確認できます。

「一乗の入江」 の全体像を解明するためには、これらを手がかりに今後、発掘調査のさらなる積み重ねが必要です。

昔来た時にはだだっ広い遺構を散歩するだけでしたが、今回は博物館ができて、歴史を興味深く知ることができました。

今回は時間が無く、外の遺構はバスの中から見ただけでしたが、時間があれば、博物館の中だけでなく外の散歩はした方が良いと思います。