2024年4月29日(月・祝)、東京オペラシティコンサートホールで全日本医家管弦楽団(医家管)の「第32回定期演奏会」が開かれました。今年も打楽器演奏で参加しました。写真は当日午前のステージリハーサルの様子。

2024年4月29日(月・祝)、東京オペラシティコンサートホールで全日本医家管弦楽団(医家管)の「第32回定期演奏会」が開かれました。今年も打楽器演奏で参加しました。写真は当日午前のステージリハーサルの様子。 今回の曲目は、

今回の曲目は、フンパーディンク 「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲

グリーグ ピアノ協奏曲 ピアノ独奏:石井楓子さん

シューマン 交響曲第3番「ライン」

の3曲でした。

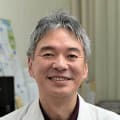

石井楓子さんは留学から帰国されたばかりでしたが、これまで医家管とは2回共演していただいており、3回目の共演になりました。2022年の「第17回グリーグ国際ピアノコンクール」で優勝され、そのグリーグのピアノ協奏曲を共演できるということで、みんな気合いが入っていました。打楽器奏者は3人とも「グリーグ叩きたい」と言って、いろいろ考えて舟山さんにグリーグを叩いていただくことになり、私は聴衆としてステージリハーサルを堪能しました。ほんとに幸せそうに弾くんですよね、楓子さん。見ている私も幸せになります。もちろん音もこの上なく素敵です。

石井楓子さんは留学から帰国されたばかりでしたが、これまで医家管とは2回共演していただいており、3回目の共演になりました。2022年の「第17回グリーグ国際ピアノコンクール」で優勝され、そのグリーグのピアノ協奏曲を共演できるということで、みんな気合いが入っていました。打楽器奏者は3人とも「グリーグ叩きたい」と言って、いろいろ考えて舟山さんにグリーグを叩いていただくことになり、私は聴衆としてステージリハーサルを堪能しました。ほんとに幸せそうに弾くんですよね、楓子さん。見ている私も幸せになります。もちろん音もこの上なく素敵です。午後2時開演。最初の「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲はシンバルを叩きました。7発しかないけど、最後の1発はフォルテシモで叩けるので(逆にいうとフォルテシモは1発しかないけど)気持ち良く叩きました。

グリーグのピアノ協奏曲は、本当は客席で聞きたかったんですけど、移動する時間がなくてステージ裏で。モニターを見ると、お客さんはほぼ満席。

グリーグのピアノ協奏曲は、本当は客席で聞きたかったんですけど、移動する時間がなくてステージ裏で。モニターを見ると、お客さんはほぼ満席。 演奏は、ステージ裏の天井に付いている小さなスピーカーから聞こえてきます。でもピアノソロのとってもきれいなところで、近くにある自動販売機の音が「ぶーーーん」と鳴りはじめて、全く聞こえなくなってしまいました。残念。リハーサルのときに省略なしでやってくれたので、それを聞けたので良かったことにします。

演奏は、ステージ裏の天井に付いている小さなスピーカーから聞こえてきます。でもピアノソロのとってもきれいなところで、近くにある自動販売機の音が「ぶーーーん」と鳴りはじめて、全く聞こえなくなってしまいました。残念。リハーサルのときに省略なしでやってくれたので、それを聞けたので良かったことにします。石井楓子さんのアンコールは同じグリーグの「トロルドハウゲンの婚礼の日」。素敵でした。客席で聞きたかったなー。

メインのシューマン「ライン」は、ティンパニを叩きました。ティンパニの位置はステージ一番奥、最上段の真ん中。指揮者の曽我大介先生も、弦楽器の動きも見やすく、全体の音も聞きやすい場所です。今回のティンパニはものすごく大変だったんです。その話は最後の方で。

メインのシューマン「ライン」は、ティンパニを叩きました。ティンパニの位置はステージ一番奥、最上段の真ん中。指揮者の曽我大介先生も、弦楽器の動きも見やすく、全体の音も聞きやすい場所です。今回のティンパニはものすごく大変だったんです。その話は最後の方で。 演奏の出来は、かなり良かったと思います。難曲で、本番1週間前の練習でも曽我先生にかなり厳しい指摘をいくつもされ、大丈夫かなと不安な中で本番を迎えましたが、なんとかやり終えました。客席はほぼ満席で、盛大な拍手をいただきました。

演奏の出来は、かなり良かったと思います。難曲で、本番1週間前の練習でも曽我先生にかなり厳しい指摘をいくつもされ、大丈夫かなと不安な中で本番を迎えましたが、なんとかやり終えました。客席はほぼ満席で、盛大な拍手をいただきました。アンコールは、グリーグ作曲「ペールギュント組曲」から「山の魔王の宮殿にて」と、同じくグリーグ作曲「2つの悲しき旋律」から「過ぎた春」の2曲。きれいな和音が響きの良いオペラシティコンサートホールを満たして、静かに終わりました。石井楓子さんのアンコールも含めてアンコールは3曲ともグリーグでした。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ここからは、演奏会周辺の出来事記録。

前々日の4/27(土)、東京に出てきました。新宿駅西口に来たら、小田急百貨店がなくなっていて(建て替え工事中)ルミネエスト(昔のマイシティ)が丸見え。景色が全然違う。

前々日の4/27(土)、東京に出てきました。新宿駅西口に来たら、小田急百貨店がなくなっていて(建て替え工事中)ルミネエスト(昔のマイシティ)が丸見え。景色が全然違う。 ちょっと時間があったので映画「オッペンハイマー」を見ることにしましたが(3時間)、前方の端の席しか空いてなくて、斜めに見上げる感じに。まあまあ没入できたけど、首が疲れた。

ちょっと時間があったので映画「オッペンハイマー」を見ることにしましたが(3時間)、前方の端の席しか空いてなくて、斜めに見上げる感じに。まあまあ没入できたけど、首が疲れた。 その後、京王線で調布に行って、ESMT祝祭管弦楽団・合唱団のマーラー交響曲第3番演奏会(前の記事)を聞きました。

その後、京王線で調布に行って、ESMT祝祭管弦楽団・合唱団のマーラー交響曲第3番演奏会(前の記事)を聞きました。 4月28日は、医家管の前日練習。向かう途中の新宿区片町(曙橋駅近く)の交差点から見える、薄っぺらいビル。

4月28日は、医家管の前日練習。向かう途中の新宿区片町(曙橋駅近く)の交差点から見える、薄っぺらいビル。 地図で見ると奥に行くに従って厚みは増すみたいだけど、それでも薄い。

地図で見ると奥に行くに従って厚みは増すみたいだけど、それでも薄い。 前日練習の様子。先週はかなり厳しい指摘をいくつもされましたが、この日も私はなんだかいろいろうまくいかなくて(後述)、どんよりしたまま当日に向かうことになってしまいました。ホテルで「何故うまく行かないのか」「どうすればうまく行くか」を考えて眠れなくなっていましたが、2つほど解決策を思いつき、やっと寝られました。

前日練習の様子。先週はかなり厳しい指摘をいくつもされましたが、この日も私はなんだかいろいろうまくいかなくて(後述)、どんよりしたまま当日に向かうことになってしまいました。ホテルで「何故うまく行かないのか」「どうすればうまく行くか」を考えて眠れなくなっていましたが、2つほど解決策を思いつき、やっと寝られました。 本番当日朝、ホテルから駐車場に向かう道で見つけた看板。この並びは絶対狙ってるよね。

本番当日朝、ホテルから駐車場に向かう道で見つけた看板。この並びは絶対狙ってるよね。 本番では最上段の真ん中。見やすく聞きやすい場所で、ホールとしてもお互いを比較的聞きやすいホールなので、助かりました。

本番では最上段の真ん中。見やすく聞きやすい場所で、ホールとしてもお互いを比較的聞きやすいホールなので、助かりました。 ピアニストの石井楓子さんから、たくさんの差し入れ♡

ピアニストの石井楓子さんから、たくさんの差し入れ♡ 学生の頃から仲よくしてもらっているホルンの山崎さん。石井楓子さんへ花束を贈呈する役目で、渡しにいく直前の写真。

学生の頃から仲よくしてもらっているホルンの山崎さん。石井楓子さんへ花束を贈呈する役目で、渡しにいく直前の写真。 演奏会終了後は打ち上げ。コロナ禍になって以来、公式の打ち上げはずっとなかったので、久々の大っぴらな打ち上げでした。楽しかった。

演奏会終了後は打ち上げ。コロナ禍になって以来、公式の打ち上げはずっとなかったので、久々の大っぴらな打ち上げでした。楽しかった。☆ ☆ ☆ ☆ ☆

今回は個人的に、とっても苦しい本番までの道のりでした。

シューマン「ライン」のティンパニは、これまで他人が叩くのは間近で見たことは何回かあって、自分でも楽譜は見ていたんですが、自分で叩いたことがありませんでした。でも楽譜を見ていて、和音として「この音はおかしいだろう」という音、そのまま叩くと不協和音になって曲の流れも壊す音が、たくさん書いてあるんです。プロの演奏を聞いても、合わない音は控え目に叩いたり、どうにも合わせようがない音は合う音に変えて叩いたりしているのが結構あります。

シューマン「ライン」のティンパニは、これまで他人が叩くのは間近で見たことは何回かあって、自分でも楽譜は見ていたんですが、自分で叩いたことがありませんでした。でも楽譜を見ていて、和音として「この音はおかしいだろう」という音、そのまま叩くと不協和音になって曲の流れも壊す音が、たくさん書いてあるんです。プロの演奏を聞いても、合わない音は控え目に叩いたり、どうにも合わせようがない音は合う音に変えて叩いたりしているのが結構あります。昔のティンパニは、音程をすぐに変えられなかったこと、今の楽器ほどはっきりした音程が出なかったので「ある程度音程のある大太鼓」のような位置づけだったことなどから、合わない音でもそのまま書いてあると思われます。そういう作曲家は他にも結構います。ただ、現代の楽器で叩くと、明らかに汚い音になってしまう。

「楽譜通りに叩くのは嫌だなあ」と思っていたら、指揮者の曽我大介先生が大幅に手を入れた楽譜を送ってくれました。シューマンの交響曲は管打楽器の音符が他の作曲家に比べて多いのが特徴ですが、例えば第1楽章ではティンパニに約400個の音符があるんですが、そのうちの80個、約2割が別の音に変えてありました。汚い音を叩かないで済むのは嬉しい。でもそうなると、元の楽譜の2台ではとても叩けないし、4台用意しても1.5秒の間に音変えをしなきゃいけないとか、別の楽器を叩きながら音変えをしなきゃいけない場所が出てきます。

そこでまず、音変えと、4台の太鼓をどう使うかを楽譜を書き換えながら考えました。いろんな演奏を聞きながら楽譜で練習していると、曽我先生が手を入れていないところで、例えば長調の和音になって解決するところでティンパニだけ短調の和音のままの音を叩かされるところとかが見つかって、そこを解決するためにさらに音変えを追加しなきゃいけなかったりと、まず「4台の太鼓でどう叩くか」が大変でした。

そこでまず、音変えと、4台の太鼓をどう使うかを楽譜を書き換えながら考えました。いろんな演奏を聞きながら楽譜で練習していると、曽我先生が手を入れていないところで、例えば長調の和音になって解決するところでティンパニだけ短調の和音のままの音を叩かされるところとかが見つかって、そこを解決するためにさらに音変えを追加しなきゃいけなかったりと、まず「4台の太鼓でどう叩くか」が大変でした。 それなりの準備をして練習に臨んだつもりでしたが、最初に聞いていた音源が比較的ゆっくりな演奏だったため、曽我先生の初回の練習は付いていけず。テンポの速めな演奏もいろいろ聞いてその後の練習に臨みましたが、今度はその演奏の「癖」が体に染みついてしまっていて、曽我先生からは「弦楽器が細かく弾いているんだから、一番細かい動きに合わせてください。ティンパニだけ蚊帳の外にいる」と言われました。

それなりの準備をして練習に臨んだつもりでしたが、最初に聞いていた音源が比較的ゆっくりな演奏だったため、曽我先生の初回の練習は付いていけず。テンポの速めな演奏もいろいろ聞いてその後の練習に臨みましたが、今度はその演奏の「癖」が体に染みついてしまっていて、曽我先生からは「弦楽器が細かく弾いているんだから、一番細かい動きに合わせてください。ティンパニだけ蚊帳の外にいる」と言われました。叩き始めると弦楽器の音はほぼ聞こえなくなるので弓の動きを見ながら合わせようとしましたが、これがまたなかなか難しい。見えているのとかすかに聞こえてくるのと、さらに指揮者の動きと、全部を気にしながら合うように叩こうとしたんですが、どうやってもしっくり来ない。ティンパニの位置も上手奥だったので、いろいろ見えにくかったというのもあったんだろうなあ。それと、2番目に多く聞いていた音源は、後から聞くとティンパニが走ってる。知らないうちに癖をもらってしまっていたっぽい。

1週間前の練習からは、本番の楽器で叩きました。皮も張り替えたばっかりということで、良い響きになるように調整するのは私の仕事と思って、かなり力を入れました。1週間前の練習では、冷房の吹き出し口の真下にいることになってしまって、体が冷えて調子が悪いというのも加わり、絶不調。

前日の練習も上手奥の位置で、見えにくいし聞こえない。そしてティンパニの調整がうまく行って「鳴る太鼓」になってきたことで、今まで叩いていたバチでは音が響きすぎる。その分抑え気味に叩くと、動きがいつも通りにならなくて余計に合わない。今までうまく行っていたはずのところまでおかしくなってきた。これで本番当日を迎えるのは、非常にピンチなのではないか。

前日夜のホテルでは、楽譜を見ながら「ここはどうすればうまく叩けるか」「どうしてここがうまく行かないのか」を考えてなかなか寝るモードになれず、でもイメージトレーニングと、「軽いバチに変えてみたらいいかも」などいくつかのアイディアが浮かんだので、やっと眠りに入れました。当日午前のリハーサルでなんとかできるのか。

当日は早めに会場に行って、一番良い場所に陣取り(最初からその予定でしたが)、空いている時間はできるだけ良い音のする楽器になるように調整を追い込み、いろんな人の助言もいただき、昨夜のアイディアも実行して、リハーサルまでうまく行かないところは残りましたが、本番は概ねうまく行ったのではないかと思います。ただ、急に軽いバチにしたことで、ロール(ドロロロロロと細かく叩き続ける)から単打(トントントン)に移るところでリズムに乗り損ねたり、失敗はいくつかしました。悔しい。

ところで、ラインのティンパニでどうしても理解できないところが残っています。

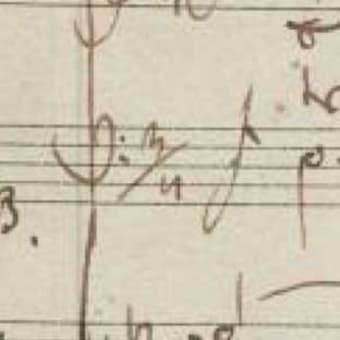

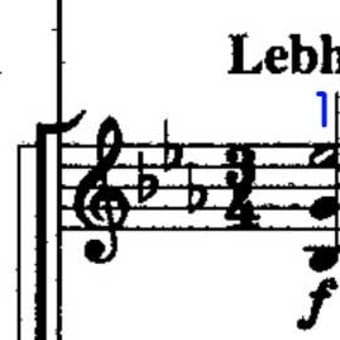

これは第1ヴァイオリンの冒頭の部分。4分の3拍子で、2小節で大きな3拍子になるような作り(ヘミオラ)なんですが、

これは第1ヴァイオリンの冒頭の部分。4分の3拍子で、2小節で大きな3拍子になるような作り(ヘミオラ)なんですが、 ティンパニだけ2小節目の頭、つまり大きな3拍子の2拍目の裏で叩く楽譜になっているんです。

ティンパニだけ2小節目の頭、つまり大きな3拍子の2拍目の裏で叩く楽譜になっているんです。 自筆譜を見ても同様で、他のパートでは1小節目の3拍目と2小節目の1拍目がタイで結ばれている(大きな3拍子の2拍目になっている)のに、ティンパニだけが2小節目の頭で「トン」と叩くような表記。でもプロの演奏を8個ぐらい聞いても、ここで叩いている演奏は見つからない。マーラーがラインを独自の編曲にしたものがあるんですが、それでは最初の小節をロールしながらディミヌエンドしていって、2小節目は叩かないように書いてある。それの方がしっくり来るし、それに似たプロの演奏は多い。

自筆譜を見ても同様で、他のパートでは1小節目の3拍目と2小節目の1拍目がタイで結ばれている(大きな3拍子の2拍目になっている)のに、ティンパニだけが2小節目の頭で「トン」と叩くような表記。でもプロの演奏を8個ぐらい聞いても、ここで叩いている演奏は見つからない。マーラーがラインを独自の編曲にしたものがあるんですが、それでは最初の小節をロールしながらディミヌエンドしていって、2小節目は叩かないように書いてある。それの方がしっくり来るし、それに似たプロの演奏は多い。他の楽器と同じように2小節目の1拍目までつなげる(その音符までロール)なのかなと思ったけど、1小節目の3拍目(大きな3拍子の2拍目)で「トン」となる場所もあり、じゃあシューマンは2小節目の頭で「トン」と叩かせたかったのかなあ?でもそれだと音楽の流れをぶち壊すというか、全員が戸惑うよなーと思って、一度も楽譜どおりには叩きませんでした。どうするのが正解なのか、演奏会が終わった今でもわからず、モヤモヤしています。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

とまあこんな状況ですが、やり切った感はないものの、お客様や参加者の皆様の反応を見ると、なかなか良い演奏会だったように思います。聞きに来て下さった皆様、ご一緒して下さった皆様、ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

次回は2025年3月20日(木・祝)午後2時から、同じ東京オペラシティコンサートホールで、「こうもり」第二幕より抜粋と、チャイコフスキー交響曲第4番を演奏する予定です。