【スクラッチ|Next Step】スクラッチが使えるようになったら、次にやるべきことは何?

Tech(プログラミング)

Tech(プログラミング)

2023.07.26

スクラッチを使い、ネコを動かせるようになって、次に何をすれば良いのだろうと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

こちらの記事では、スクラッチの基本的な使い方を学んだ子どもが、次のステップに移行するために、無料で活用できる教材をご紹介します。

教材では、これから主流となる人工知能(AI)とIoTの技術分野に触れるために、AIとIoTをスクラッチとマイクロビットのプログラムとして、プログラミングの解説と実践法が提供されています。

あなたも、スクラッチのNext Stepに進みませんか?

教材を活用し、家庭でSTEAM教育(科学・技術・工学・アート・数学)に取り組んでいきましょう。

スポンサードリンク

こんな人におすすめ!

✅未就学児~小学生を持つ保護者の方

✅プログラミングをどう学ばせれば良いか、悩んでいる

✅スクラッチの使い方を習得したため、次の段階にステップアップしたい

✅AIとIoTプログラムを詳しく知りたい

プログラミング学習については、下記の記事でも、紹介してますので、ぜひご覧ください。

プログラミングの記事一覧

スクラッチのNext Stepとは?

スクラッチの基本的な使い方を学んだ子どもが、次の段階にステップアップするためには、これから主流となる、人工知能(AI)とIoTの技術分野に触れることが大切です。

私たちの身の回りには、「スマート◯◯」という名前がついた機器が増えています。

音声で質問すると回答してくれるスマートスピーカーなどは、ご覧になったことがあるのではないでしょうか。これもAIの一つの現れです。

もう一つのテーマのIoTは、モノのインターネット化(Internet Of Things)の略語です。

いろいろな機器がインターネットに接続され、内蔵したセンサーのデータを通信することで、さまざまなデータが利用可能になることです。

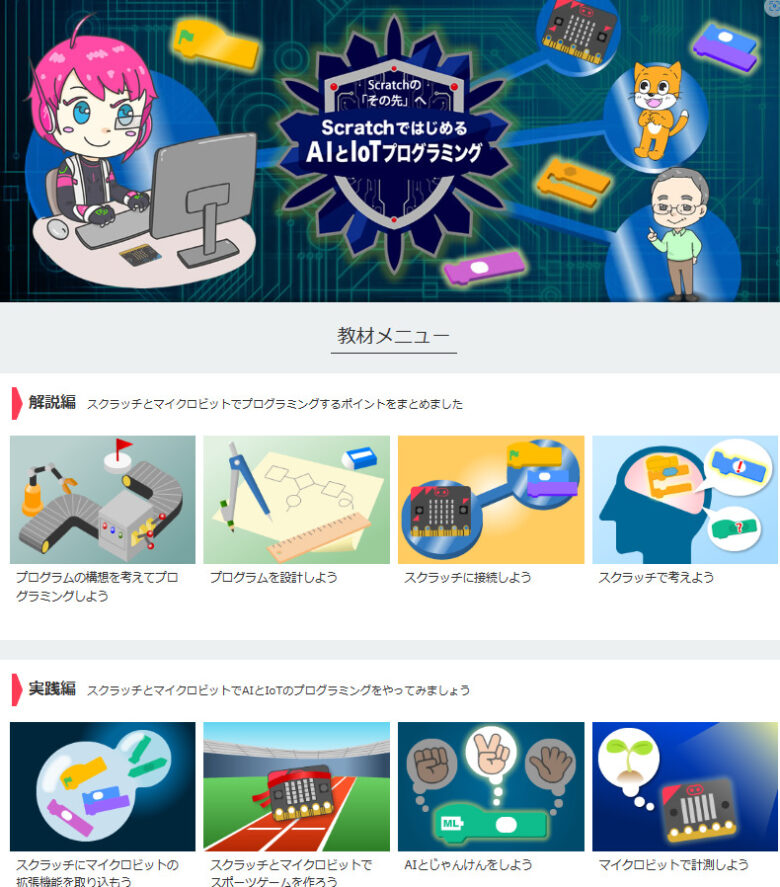

AIとIoTの技術に触れるために、AIとIoTをスクラッチとマイクロビットのプログラムとして、プログラミングの解説と実践法が公開されている、こちらの教材(ScratchではじめるAIとIoTプログラミング )を活用しましょう。

AIやIoTは、子どもの手の届かない専門的なものでなく、スクラッチでも利⽤可能な⾝近なものであることを、体験的に学ぶことができます。

こちらの教材は、一般社団法人未来キッズコンテンツ総合研究所が、令和2年度の子どもゆめ基金(独立行政法人国立青少年教育振興機構)教材制作・普及活動の助成を受けて、制作したものです。

スクラッチやマイクロビットは、小学校の授業科目と関連した入門レベルのプログラミング教育に使われているため、ともすれば、初学者向けと誤解されがちです。

しかし、スクラッチやマイクロビットには、AIやIoTなど、最新の技術分野にまでつながる Next Stepがあります。

次に、教材の使い方について、詳しく説明していきます。

教材の使い方は?

教材は、解説編と実践編に分かれています。

解説編を読んでからプログラミングしても、先にプログラミングした後に、解説で考え方を学ぶのでも、どちらでもOKです。

解説編は、Scratchが操作できることは、プログラミングができることと、イコールでないことを学ぶことを目的に、「プログラムの構想」「プログラムの設計」「スクラッチに接続」「スクラッチで考える」の4つのコーナーに分かれています。

上記は、解説編の「プログラムの構想」の一例です。

ご覧の通り、文字も多く、論理的な内容も含まれますので、子どもの特徴に合わせて、解説編、実践編、どちらを先にやるか、決めた方がいいでしょう。

小学生低学年未満の子どもは、先に、実践編で、プログラミングすることをおすすめします。

マイクロビットとは?

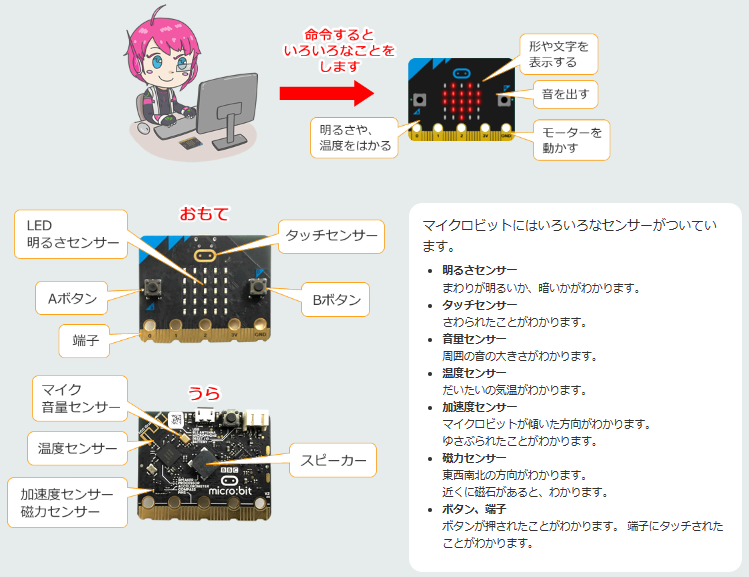

マイクロビット(BBC micro:bit)とは、イギリスの公共放送のBBCが、子どもたちの創造性を育むためにつくったコンピューターボードです。

2016年には、イギリスの7年生(日本の中学1年生)全員に、100万個以上が無料で配られて、学校で使われました。日本には2017年に上陸し、学校でも使われ始めました。

マイクロビットは、小さくても立派なコンピューターです。

プログラミングの基本を学べ、いろいろなものを作れるので、家で趣味として使う人も増えています。

コンピューターなので、下記のように、あなたがマイクロビットに命令すれば、命令された通りのことをしてくれます。

対象ユーザーは?

本教材は、次のような子どもを対象にしています。

一つでも思い当たるような人は、この教材を使ってみてください。

- AIやIoTということばに興味がある

- AIを使ってみたい

- センサーを使って測ってみたい

- スクラッチで新しいことを試してみたい

- プログラムのしくみを作る考え方を知りたい

必要なスキル水準は?

この教材は、中級レベルのスクラッチャー向けにデザインされています。

以下のスキルがあると、教材の内容が理解しやすいです。

- スクラッチの基本操作を理解している

- スクラッチのプログラミングの経験がある

- スクラッチの拡張機能を使ったことがある

- スクラッチに、コンピュータのファイルを読み込んだことがある

また、この教材ではマイクロビットを使用します。

マイクロビットについても、以下のスキルがあると、教材が理解しやすいです。

- マイクロビットのMakeCodeの基本操作を理解している

- マイクロビットのMakeCodeでのプログラミングの経験がある

- MakeCodeで作ったプログラムを、マイクロビットに書き込むことができる

- Webブラウザで、ファイルをダウンロードしたことがある

利用者の感想は?

実際に身体を動かしながら、具体的な体験を通じて、プログラミングを学習できる点が評価されています。

- GIGA端末を導入した自治体の教育委員会からマイクロビットの教育利用コンテンツにしたい

- マイクロビットを身の回りの道具に取り付けて操作するプログラムが、室内でも様々なスポーツを楽しめるようにしたことが評価できる

- プログラムをパソコンの操作だけで完結させず、実際に身体を動かして制御するスポーツ性を活かしたことが評価できる

まとめ

プログラミング学習への関心は高いものの、何を・どう学ばせればよいか、迷っている方が多いのではないでしょうか。

こちらの記事では、スクラッチの基本的な使い方を学んだ子どもが、次のステップに移行するために、無料で活用できる教材をご紹介しました。

教材では、これから主流となる人工知能(AI)とIoTの技術分野に触れるために、AIとIoTをスクラッチとマイクロビットのプログラムとして、プログラミングの解説と実践法が提供されています。

あなたも、スクラッチのNext Stepに進みませんか?

完全無料で使用できる教材を活用し、家庭でSTEAM教育(科学・技術・工学・アート・数学)に取り組んでいきましょう。

プログラミング学習については、下記の記事でも、紹介してますので、ぜひご覧ください。

プログラミングの記事一覧